現在の自動車ではピラーによる死角ができるため、歩行者や自転車の接近に気付くのが遅れて事故につながることもある。

12/20 13:36

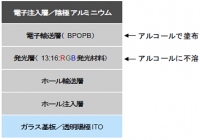

山形大学大学院理工学研究科の城戸淳二教授、夫勇進准教授らの研究グループは18日、多層構造を持つ低分子塗布型白色有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL)の開発に成功した発表した。

12/19 16:37

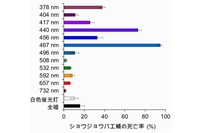

筑波大学の丹羽隆介准教授らによる研究グループは、キイロショウジョウバエを主材料として、ステロイドホルモンの生合成を促す新しいメカニズムを発見した。

12/18 22:06

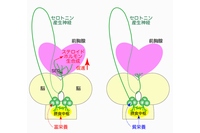

東京大学の森裕司教授らによる研究グループは、ラットが危険を伝える匂いに含まれる4メチルペンタナーとヘキサナールの2種の混合物が、それを嗅いだラットの不安を増大させるフェロモンであることを明らかにした。

12/18 18:10

東北大学、東北メディカル・メガバンク機構は17日、東日本大震災による「居住環境の変化や津波経験が、アトピーの子供や日常生活で何かしらの難しさを抱える子どもを増やしている」とする調査結果を報告した。

12/18 16:30

ハーバード大学の研究チームが、脂肪幹細胞に対して、「悪い」白色脂肪細胞の代わりに「良い」褐色脂肪細胞を作るよう促す化学物質を特定することに成功した。

12/17 14:08

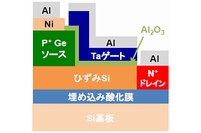

東京大学の高木信一教授らによる研究グループは、極低電圧での動作が可能な新しい構造のトンネル電界効果トランジスターを開発した。

12/16 13:50

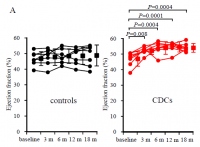

岡山大学の王英正教授らによる研究グループは、左心低形成症候群に対する心臓内幹細胞自家移植療法の第1相臨床研究を実施し、冠動脈注入法による幹細胞移植法の安全性と心不全治療における有効性を確認した。

12/15 18:23

ビール瓶の栓を開けたときに、泡がビールとともに溢れ出るのを「噴き(gushing)」というのだそうだが、噴きを抑制する方法をベルギーの食品科学者チームが発見したとのこと。

12/15 14:44

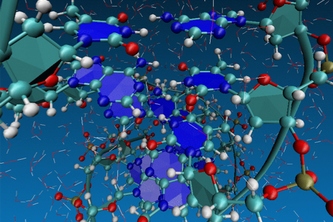

東北大学の福永大樹博士前期課程学生・宮坂等教授らによる研究グループは、鎖状と層状の二種類の低次元磁気格子からなる分子磁性体(分子磁石)を構造的に組み合わせることにより、それぞれの構成格子の構造と磁気的な特徴を併せ持つ新しい三次元格子からなる分子磁石を設計することに成功した。

12/14 19:30

東京大学の松本洋介助教らによる研究グループは、電子の形の揺らぎを媒介とした新しいタイプの超伝導を常圧下で実現できることを発見した。

12/12 23:11

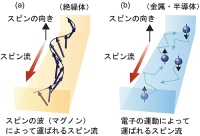

慶應義塾大学の安藤和也専任講師らによる研究グループは、磁気の流れ「スピン流」の増大原理を世界で初めて明らかにした。

12/12 14:33

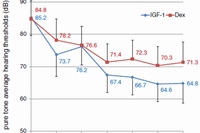

京都大学の青山朋樹准教授らによる研究グループは、高齢者の転倒事故のリスクを評価して転倒予防の意識啓発を促す計測システムを開発した。

12/12 14:31

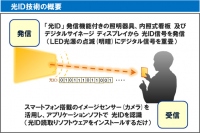

パナソニックは11日、LED光源を高速点滅させることでさまざまな情報を送ることができる可視光通信技術を発展させ、その光源から発信されるさまざまな情報を搭載したID信号を、スマートフォン搭載のイメージセンサーと専用アプリを用いて高速受信する技術を独自に開発したと発表した。

12/12 11:34

自然科学研究機構生理学研究所の深田正紀教授らによる研究グループは、遺伝性てんかんの一つである常染色体優性外側側頭葉てんかんの原因がタンパク質の構造異常に基づくこと、そして異常タンパク質を修復することでてんかんが軽減することを明らかにした。

12/10 21:21

物質・材料研究機構(NIMS)の宮崎剛グループリーダーらによる研究グループは、従来に比べ2桁以上多くの原子数を扱える大規模な第一原理シミュレーション手法の開発に成功した。

12/10 11:48

廃棄されたノートPCのバッテリを電力網が整備されていない地域の光源として使用するというアイデアが出ているそうだ。

12/09 14:05

![カルボン酸架橋水車型ルテニウム二核金属錯体とTCNQからなるD2A層状化合物と、πスタックによる一次元カラム状格子をもつ電荷移動磁性体[FeCp*2]+TCNQ–の構造と集積反応の概念図(東北大学の発表資料より)](/files/general/2014121419340070t.jpg)