人の脳の中では、無数の神経細胞が「シナプス」を介して互いに結合し、記憶・学習に必要な神経回路を形成している。

01/26 11:58

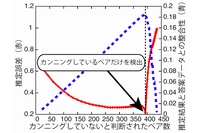

京都大学の大関真之助教・山中祥五工学部4回生らによる研究グループは、答案の正誤内容から自動的にカンニングの検出をする技術を開発することに成功した。

01/25 17:50

京都大学の山本量一教授らによる研究グループは、コンピュータシミュレーションと情報理論を組み合わせることで、ガラス状態にある物質中は低温・高密度になるほど固体的領域のサイズが増大し、分子がある特定の幾何学的構造に組織化されることを発見した。

01/25 17:47

北海道大学の森千紘大学院生(博士課程)・和多和宏准教授らによる研究グループは、小鳥(ソングバード)を用いた実験で、声が聞こえなくても通常の3倍の日数をかけて最終的に新しい歌を覚えるようになることを明らかにした。

01/24 22:04

慶應義塾大学の柚崎通介教授・掛川渉専任講師らによる研究グループは、神経回路が選択的に形成・維持されるのに必須なタンパク質を発見した。

01/24 21:40

筑波大学の浅井武教授・夏原隆之大学院生らによる研究グループは、サッカー選手が状況判断を行っている際の眼球運動を計測・分析し、レベルの高い選手は他の選手をよく見ていることを明らかにした。

01/22 22:12

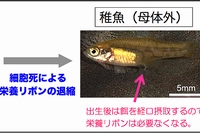

京都大学の飯田敦夫助教・瀬原淳子教授らによる研究グループは、魚類がお腹の中で赤ちゃんを育てる胎生の仕組みを明らかにした。

01/22 17:21

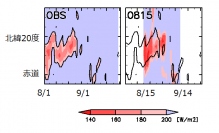

海洋研究開発機構(JAMSTEC)シームレス環境予測研究分野の中野満寿男特任研究員と東京大学大気海洋研究所の佐藤正樹教授らの共同研究チームは20日、約2週間先の台風発生予測が可能であることを実証したと発表した。

01/21 17:36

北京のMicrosoft Researchが光を使ってスマートフォンに給電する新たな無線給電システムを開発したとのこと。

01/21 13:29

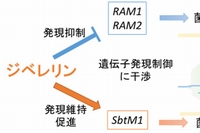

基礎生物学研究所の武田直也助教・川口正代司教授らによる研究グループは、植物はジベレリンと呼ばれる植物ホルモンによって、共生菌「アーバスキュラー菌根菌」の感染を調節していることを明らかにした。

01/21 11:02

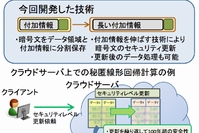

情報通信研究機構(NICT)は、暗号化されたデータのセキュリティレベルの更新処理と準同型演算処理を同時に実現する暗号方式を世界で初めて開発した。

01/21 10:52

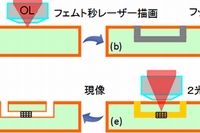

理化学研究所の杉岡幸次ユニットリーダーらによる研究グループは、フェムト秒レーザーを用いて、ガラスマイクロ流体構造内部に精密な三次元構造を有する機能素子を形成する技術を開発した。

01/20 17:07

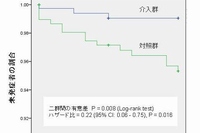

厚生労働省が2008年に全国の5県2市で実施した若年性認知症に関する疫学調査では、18~64歳人口における10万対の患者数は47.6人(95%信頼区間:45.5-49.7)で、男性57.9人、女性36.7人となった。

01/19 11:23

理化学研究所の木塚康彦基礎科学特別研究員らによる研究グループは、バイセクト糖鎖と呼ばれる糖鎖がアルツハイマー病を進行させることを発見した。

01/18 21:30

産業技術総合研究所とアスラテック株式会社は、楽曲の進行に合わせて振り付けパターンを割り当てて人型ロボットを踊らせるシステム「V-Sido × Songle(ブシドー・ソングル)」を開発した。

01/18 21:27

理化学研究所は15日、科学者や専門家向けの資料として、「STAP関連細胞株ゲノム配列データ」を国立遺伝学研究所 日本DNAデータバンク (DDBJ) センターのDDBJ Sequence Read Archive (DRA)に公開したと発表した。

01/16 23:18

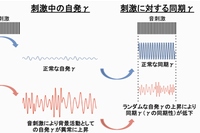

九州大学の平野羊嗣特任助教・鬼塚俊明講師らによる研究グループは、統合失調症で知覚や認知機能を司るγ帯域皮質活動が、音刺激によって変化することを明らかにした。

01/16 12:55

名古屋大学の寺﨑浩子教授・兼子裕規助教らによる研究グループは、プラズマ照射溶液を用いた加齢黄斑変性の新たな治療法を開発することに成功した。

01/15 15:31

東京大学の川上憲人教授・今村幸太郎特任研究員は、マンガを使ったeラーニングによってうつ病の発症率が1/5に減少することを明らかにした。

01/14 21:23

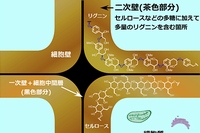

東京農工大学の梶田真也准教授らによる研究グループは、植物の細胞壁に多量に蓄積するリグニンを、より分解しやすい構造に改変するための新しい技術を開発した。

01/14 19:56

大阪市立大学は1月8日、大学院医学研究科の富山貴美准教授らのグループがアルツハイマー病の新しい治療薬となる抗体を開発したと発表した。

01/14 11:34

東京農工大学の梶田真也准教授らは、植物の細胞壁に多量に蓄積するリグニンを、より分解しやすい構造に改変するための新しい技術を開発したと発表した。

01/14 11:31