東日本大震災から4周年を迎えようとしていた3月10日、NTTドコモは災害発生時など携帯電話の通信ネットワークが機能しなくなった場合に、異なるOS(基本ソフト)のスマートフォン(多機能携帯電話)同士でも安否情報の伝達を可能とする技術を開発したとの発表を行った。

03/13 12:28

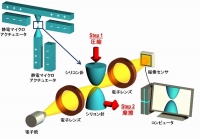

三菱重工業は12日、神戸造船所内において、将来の発電システムである宇宙太陽光発電システムの中核技術として開発が進む無線送電技術の地上実証試験を実施し、長距離の無線送電に成功したと発表した。

03/12 18:01

東京大学の藤原晴彦教授らによる研究グループは、シロオビアゲハとナミアゲハの2種のゲノムを解読し、その原因遺伝子や分子機構の一端を明らかにした。

03/12 12:57

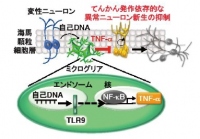

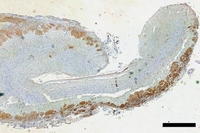

九州大学の中島欽一教授らによる研究グループは、海馬に存在する免疫担当細胞であるミクログリアがてんかん発作後に起こる異常ニューロン新生を抑制することで、てんかん症状を緩和することを発見した。

03/12 12:53

NASA、エイムズ研究センターの科学者は、生命の基礎となるウラシル、シトシンおよびチミンという3種類の塩基を「非生物学的」な手法で作り出すことに成功した。

03/11 09:42

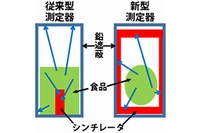

理化学研究所のカソリーノ・マルコチームリーダーらによる研究グループは、食品に含まれる天然由来の放射性カリウムと区別して、原発事故に由来する放射性セシウムの放射能を非破壊で測定できる測定器を開発することに成功した。

03/10 19:22

富士通研究所、Fujitsu Ireland Ltd. 、富士通は10日、居住空間(スマートハウス)や患者の身に着けた様々なセンサーから、対象者の隠れた運動機能異常を早期発見する技術を開発したと発表した。

03/10 14:01

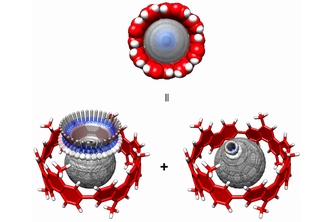

iPS細胞技術の事業化支援などを手掛けるiPSポータルは9日、事業強化に向けた第三者割当増資で13社から14億2,000万円の調達に成功したと発表した。

03/10 07:03

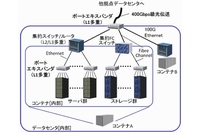

日立製作所は9日、多拠点に分散したデータセンター間の通信や大規模データセンター内のネットワークを対象とした大容量・高信頼ネットワーク技術を開発したと発表した。

03/09 12:40

理化学研究所のアダムス英里特別研究員・申怜(シンリョン)ユニットリーダーらによる研究グループは、植物の高濃度セシウムに対する耐性を高める化合物「CsTolen A(シストレンエー)」を発見した。

03/08 19:04

東北大学の山元大輔教授・古波津創研究員らによる研究グループは、fruitlessと呼ばれる遺伝子の変異体を隔離して育てると、同性への求愛が抑制されることを明らかにした。

03/08 18:49

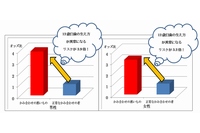

凸版印刷は6日、装着型アイカメラの視線データを自動解析するプログラムを開発し、このプログラムを活用した実際の店舗での購買者の視線について高精度な定量分析が行えるリアル行動視線調査サービス「Insight ViewerReal (インサイト ビュアー リアル)」を、消費財メーカーや流通に向けて2015年3月より本格的に提供すると発表した。

03/06 15:31

富士通研究所は6日、顔が判別できない低解像度映像から人の動きを高精度に検出し、人の流れを認識する技術を業界で初めて開発したと発表した。

03/06 14:53

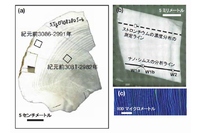

東京大学の佐野有司教授・堀真子特任研究員らによる研究グループは、化石シャコガイの殻に含まれるストロンチウムとカルシウムの比を解析することで、5000年前の日射量を抽出することに成功した。

03/05 21:07

岡山大学の森田学教授・大森智栄大学院生らによる研究グループは、12歳臼歯(最も奥に生える歯の生え方に異常がある大学生は、かみ合わせの異常が多いことを明らかにした。

03/05 21:04

東北大学の磯部寛之教授・河野裕彦教授らによる共同研究グループは、世界最小のカーボンナノチューブ分子ベアリングには、「歳差運動」と「自転運動」の異なる回転様式が存在することを明らかにした。

03/05 15:31

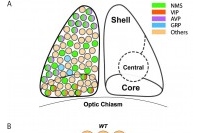

筑波大学は5日、 マウス脳内に体内時計を調節するペースメーカー細胞が存在することを証明したと発表した。

03/05 11:02

東京大学の石田忠協力研究員らによる研究グループは、つまり大陸プレートと海洋プレートがこすれ合う様子を模擬実験できる装置を開発し、物と物が触れ合うところが融合し、水あめのように滑らかに変形することを発見した。

03/04 23:33

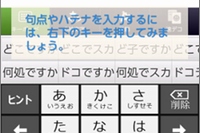

KDDI研究所は4日、文字入力のつまずきを検出して、適切なタイミングで音声・吹き出し・アニメーションによるアドバイスを行う文字入力支援技術を開発したと発表した。

03/04 14:27

目の虹彩(いわゆる黒目の部分)を認識して個人認証を行う虹彩認証システムを富士通が開発、これを搭載したスマートフォンも試作されたとのこと。

03/04 14:23

京都大学、岡山大学教授、京都工芸繊維大学らの研究グループは3日、スマートフォンなどの携帯端末が近くの端末同士で相互に連携し、共同して基地局と通信する技術を開発したと発表した。

03/04 12:04

北海道大学の研究グループは、薬物依存には持続性ナトリウムチャネルが関与しており、このチャネルをブロックすると動物の薬物欲求を抑えられることを明らかにした。

03/03 19:53

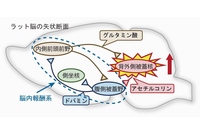

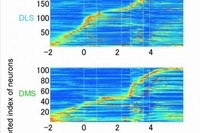

沖縄科学技術大学院大学の研究チームは、脳の意思決定に重要な役割を担う線条体は、会社組織のような階層構造を持つことを明らかにした。

03/03 19:50

NTTドコモは2日、第5世代移動通信方式(5G)の屋外実験で、15GHz帯の高周波数帯を使って受信時の速度が4.5Gbps以上になるデータ通信に成功したと発表した。

03/03 13:30