富士通は2日、スマートフォンの画面を見るだけで、一瞬でユーザーの目の虹彩が読み取られ、ロック解除が可能となる虹彩認証システムを開発し、その技術を搭載したスマートフォンを試作したと発表した。

03/02 16:45

京都大学の林直顕研究員らによる研究グループは、室温付近で既存材料の2倍以上の大きさの「負の熱膨張」を示す酸化物材料「BiNi1-xFexO3(ビスマス・ニッケル・鉄酸化物)」を発見した。

03/02 11:57

千葉大学の松本洋介特任助教らによる研究グループは、スーパーコンピュータ「京」を用いたシミュレーションによって、超新星残骸衝撃波を始めとする様々な天体衝撃波で高エネルギーの電子を効率よく生成する ことができるメカニズムを明らかにした。

03/02 11:42

東京医科歯科大学の田中光一教授・相田知海助教らによる研究グループは、脳のグリア細胞の機能異常が強迫症や自閉スペクトラム症で見られる繰り返し行動に似た行動異常を引き起こすことを明らかにした。

03/01 12:35

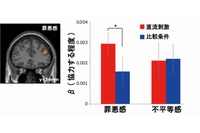

情報通信研究機構(NICT)は25日、NICT脳情報通信融合研究センター(CiNet)の春野雅彦主任研究員らが、脳の前頭前野が、相手の期待を裏切る際の“罪悪感”を表現するということを、機能的MRI(fMRI)実験と経頭蓋直流電流刺激により証明したと発表した。

02/28 19:42

東京大学の濱田篤特任研究員・高薮縁教授らによる研究グループは、最も激しい上昇流を伴う積乱雲システムから最も強い雨が降るわけではないことを明らかにした。

02/28 10:46

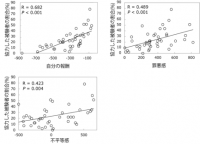

情報通信研究機構(NICT)の春野雅彦主任研究員らによる研究グループは、脳の前頭前野が相手の期待を裏切る程度である「罪悪感」を、扁桃体が相手と自分の取り分の差の大きさである「不平等」を表現していることを明らかにした。

02/28 10:42

NECは26日、大容量マイクロ波通信装置向けに、世界最高効率の無線伝送が可能な4096QAM方式の変調技術を開発したと発表した。

02/27 10:45

産業技術総合研究所の二橋亮主任研究員・深津武馬首席研究グループ長らによる研究グループは、トンボは色覚に関わる光センサーを作り出すオプシン遺伝子を15~33種類も持つことを発見した。

02/26 13:41

日本の子どもの腸内細菌叢は他国に比べてビフィズス菌が豊富で、大腸菌などの悪玉菌が少ないという特徴があった。

02/26 13:27

東京大学の桜井貴康教授・染谷隆夫教授らによる研究グループは、室内光で発電し、音で発熱を知らせる、腕章型フレキシブル体温計の開発に成功した。

02/25 14:34

シャープは24日、複数の手書きペン(スタイラス)を用いて、色や太さの異なる文字や線を同時に入力できるタッチパネルシステムを開発したと発表した。

02/25 11:52

国立循環器病研究センターは24日、同センターの研究グループが、心臓から分泌されるホルモンである心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)が、血管を保護することによって、様々な種類のがんの転移を予防・抑制する詳細なメカニズムについて明らかにしたと発表した。

02/25 10:55

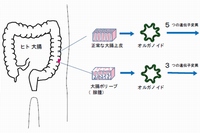

慶應義塾大学医学部内科学(消化器)教室の佐藤俊朗特任准教授らは24日、ヒトの大腸幹細胞に体外で遺伝子変異を導入し、がん化過程を人工的に再現することに世界で初めて成功したと発表した。

02/24 15:18

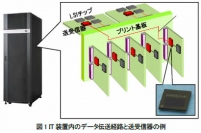

日立製作所は23日、ストレージやサーバなどのIT装置内において、プリント基板の配線を利用してLSIチップ間を高速でデータ伝送できる送受信器の試作に成功したと発表した。

02/24 13:53

海洋研究開発機構は24日、世界最深の海であるマリアナ海溝チャレンジャー海淵内の超深海(水深6000m以深)に、上層に拡がる深海水塊とは明瞭に異なる微生物生態系である、独自の超深海・海溝生命圏が存在することを世界で初めて明らかにしたと発表した。

02/24 13:33

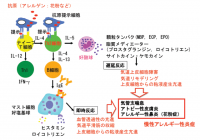

千葉大学の遠藤裕介特任講師・中山俊憲教授らによる研究グループは、アレルギー性炎症を慢性化させる免疫系のメカニズムを明らかにした。

02/23 16:33

東北大学の幾原雄一教授らによる研究グループは、最も硬い物質として知られるダイヤモンドと、ダイヤモンドの次に硬い立方晶窒化ホウ素同士の接合界面の原子構造や結合メカニズムを明らかにした。

02/23 16:18

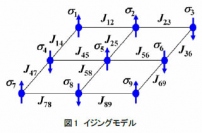

日立製作所は23日、約1兆の500乗通りの膨大なパターン(組み合わせ)から適した解を導く「組み合わせ最適化問題」を量子コンピュータに匹敵する性能で、瞬時に解く新型コンピュータを試作したと発表した。

02/23 15:38

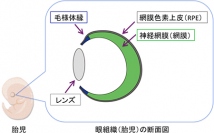

理化学研究所の桑原篤客員研究員・永樂元次ユニットリーダーらによる研究グループは、ヒトES細胞から、毛様体縁幹細胞ニッチを含む立体網膜(複合網膜組織)を作製することに成功した。

02/22 23:39

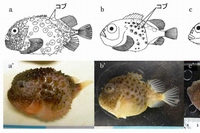

北海道大学などによる研究グループは、こでまで28 種がいるとされていたダンゴウオ科魚類のうち、コンペイトウ・コブフウセンウオ・ナメフウセンウオは、実は同種であったことを明らかにした。

02/22 23:38

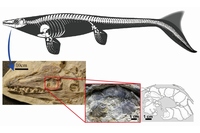

東京大学の山下桃大学院生らによる研究グループは、モササウルス類の化石化した眼の輪っか状の組織、鞏膜輪(きょうまくりん)をトカゲ類と比較したところ、鞏膜輪の骨片の並び方が共通している一方で、骨面のざらつき加減が異なることを発見した。

02/21 20:10

![c-BN/ダイヤモンド境界面の、透過型顕微鏡による明視野像とSAED(a)[11-2]晶帯軸による明視野像。(b)[11-2]晶帯軸によるSAED像。(c)[111]晶帯軸による明視野像。(d)[111]晶帯軸によるSAED像。不整合を補填するために転位が導入され、六角形を形成している。スケールバーはともに15nm(物質・材料研究機構の発表資料より)](/files/general/2015022316164530t.jpg)