ゲーム理論における「囚人のジレンマ」では、お互いが利己的な行動を取るよりも、お互いが協調した方がトータルとしてはよい利得が得られるとされている。

02/20 16:08

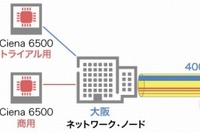

アジアの情報デリバリー・プラットフォームを提供するKVHは20日、米国Cienaと共同で実施した400Gbps光伝送の商用環境下での実証実験に日本で初めて成功したと発表した。

02/20 15:05

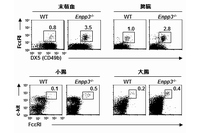

大阪大学の竹田潔教授らによるグループは、喘息・アトピーなどを引き起こすマスト細胞と好塩基球の活性を抑えるメカニズムを明らかにした。

02/19 16:26

シアトルのスタートアップ企業「Modumetal」が、ナノスケールでの金属の構造を制御することにより、鋼等の金属強度を最大10倍にできるだけでなく、腐食耐性も向上する技術を開発したそうだ。

02/19 15:27

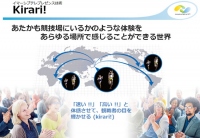

日本電信電話(NTT)は18日、これまでにない超高臨場感につながる伝送技術「イマーシブテレプレゼンス技術Kirari!」の研究開発を推進していくと発表した。

02/19 11:25

早稲田大学の宗田孝之教授・JFEテクノリサーチ株式会社・科学警察研究所は、光スペクトル計測技術を応用することで接触せずに指掌紋を分離・検出することができる装置を共同開発した。

02/18 22:24

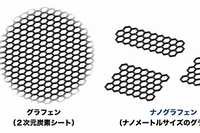

名古屋大学の伊丹健一郎教授らによる研究グループは、次世代有機エレクトロニクス材料として期待されるナノグラフェンの精密合成に不可欠な新反応・新触媒の開発に成功した。

02/18 22:23

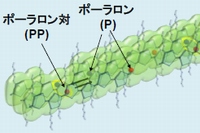

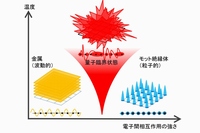

九州大学の田中敬二教授・川口大輔准教授らによる研究グループは、高分子半導体中で電荷が生成されるメカニズムを明らかにした。

02/18 21:14

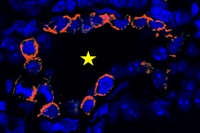

東京大学の濱野哲史大学院生らによる研究グループは、星間空間に存在する大きな有機分子による微弱な吸収線を新たに15本発見した。

02/17 22:56

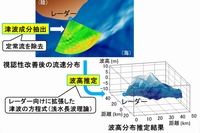

三菱電機は17日、レーダーで観測した海表面の流速から津波成分を抽出して可視化するとともに、波高を推定する世界初の津波監視支援技術を開発したと発表した。

02/17 22:50

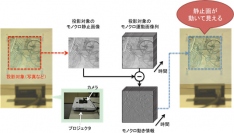

日本電信電話(NTT)は17日、光のパターンを投影することで、止まっている写真や絵に対して動きの印象を与える照明「変幻灯」を世界で初めて開発したと発表した。

02/17 22:27

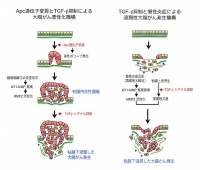

金沢大学がん進展制御研究所の大島正伸教授を代表とする研究グループは16日、JST戦略的創造研究推進事業の一環として、モデルマウスを用いた遺伝学的解析により、慢性炎症反応が誘導する大腸がん悪性化の仕組みについて明らかにしたと発表した。

02/17 16:53

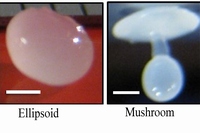

沖縄科学技術大学院大学のエイミー・シェン教授らによる研究グループは、溶かしたワックス(蝋)の液滴を冷却液中に滴下することで、4種の非球形状を繰り返し確実に作製できる技術を開発した。

02/16 20:19

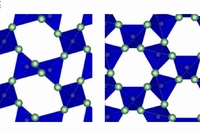

東京大学の船守展正准教授らによる研究グループは、ミュオン・スピン回転法を用いて、石英の高圧相鉱物であるスティショフ石に注入されたミュオンの状態を調べ、それが電子1個を束縛したミュオニウムとして格子間位置に存在することを発見した。

02/16 20:18

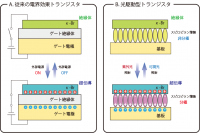

自然科学研究機構分子科学研究所(協奏分子システム研究センター)の須田理行助教、山本浩史教授、独立行政法人理化学研究所の加藤礼三主任研究員らの研究グループは13日、光に応答する有機分子を組み込んだ電界効果トランジスタを作製することで、光の照射によってオン・オフが可能な超伝導スイッチを開発した光でオン・オフ可能な超伝導スイッチを開発したと発表した。

02/16 12:51

京都大学は10日、理学研究科中川尚史准教授らの研究グループが、ニホンザルでは初めて、挨拶行動の文化と呼べる社会的慣習「抱擁行動」がみられることを発見したと発表した。

02/15 18:21

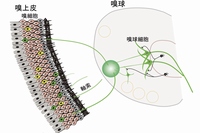

東京大学医学部附属病院の山岨達也教授・菊田周助教らによる研究グループは、新しく生まれた嗅細胞は7~14日目に匂い入力がないと、既存の神経回路に組み込まれずに細胞死に至ることを明らかにした。

02/14 21:52

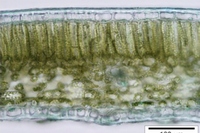

京都大学の小野田雄介助教らによる研究グループは、陸上植物の葉がなぜ薄くても壊れずに長期間その構造を維持できるのかについて、そのメカニズムを明らかにした。

02/14 12:12

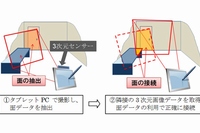

三菱電機は12日、3次元センサー搭載のタブレットPCを用いて、オフィス・工場の内部や、エレベーター昇降路など比較的広い空間の3Dモデルを高精度かつ高速に構築できる「3次元モデル再構成技術」を開発したと発表した。

02/13 11:50