東京大学の桧垣正吾助教は、2012年に飛散した放射性セシウムの量を測定し、その量は砂埃に比べて無視できるほど小さいことを明らかにした。

06/26 22:15

京都大学の山極寿一教授らによる研究グループは、野生のチンパンジーが同じ道具を複数の目的で使用している行動を世界で初めて発見した。

06/26 21:26

コウテイペンギンは常に同じ場所で繁殖すると考えられてきたが、衛星写真を使用した最新の研究成果によると、必ずしも同じ場所に戻ってくるとは限らないことが分かったという。

06/25 15:39

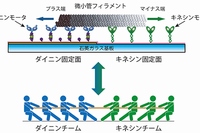

京都大学の小寺秀俊教授らによる研究グループは、細胞内のモータータンパク質が「分子綱引き」をおこなうナノシステムを開発した。

06/24 17:20

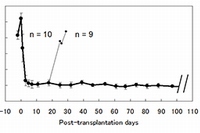

京都大学の岩田博夫教授らによる研究グループは、マウスへの細胞移植で100日を超える期間にわたって血糖値が正常化し、糖尿病を治療することに成功したと発表した。

06/24 10:35

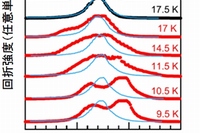

京都大学の笠原成助教らによる研究グループは、ウラン化合物URu_2Si_2がマイナス256℃の温度で相転移する際に起きる対称性の変化を明らかにした。

06/24 10:23

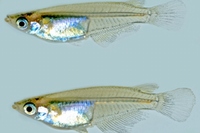

基礎生物学研究所の竹花佑介助教・成瀬清准教授らによる研究グループは、インドメダカの性決定遺伝子がX染色体のSox3であることを明らかにした。

06/22 18:40

岡山大学の岡田賢祐助教らによる研究グループは、オオツノコクヌストモドキのメスが戦いに強いオスよりも求愛技術が高いオスを好むことを世界で初めて明らかにした。

06/21 19:37

東京大学の吉井讓教授らによる研究グループは、中間赤外線望遠鏡を用いて、木星の衛星イオで太陽系最大級の噴火を観測することに成功した。

06/21 02:33

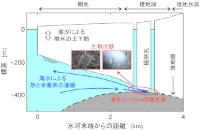

歯周病は歯だけでなく全身に影響があると考えられていたが、その理由は「飲み込んだ歯周病菌によって腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌の毒素が腸から吸収される」ためであることがマウスを使った研究で明らかになった。

06/20 14:29

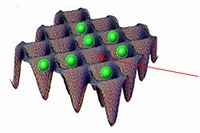

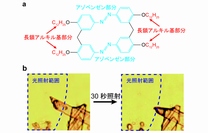

サウサンプトン大学の研究者が、調理された食品表面をチェックし、食中毒の1種であるリステリア症の原因となる病原体を見つけ出せるセンサーを試験運用しているという。

06/19 11:00

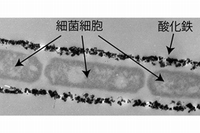

岡山大学の高田潤特任教授・橋本英樹助教らによる研究グループは、微生物が作り出す酸化鉄がリチウムイオン二次電池の負極材料として高い性能を示すことを明らかにした。

06/19 00:11

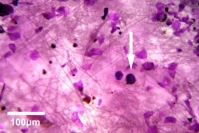

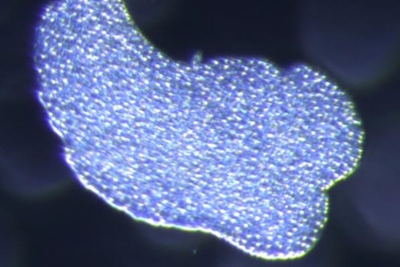

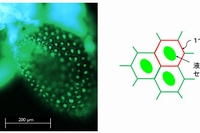

物質・材料研究機構の小松広和研究員・有賀克彦主任研究者らによる研究グループは、セシウムを吸収した植物内の細胞内分布の可視化に世界で初めて成功した。

06/17 21:51

慶應義塾大学の小沢洋子講師らによる研究グループは、網膜色素変性症の患者からiPS細胞を作成し、そのメカニズムを解明することに成功した。

06/17 15:26

毎年60万人以上の死者を出し、人間の死因No.1として知られるマラリアだが、その対策として媒介者である蚊の遺伝子を組み換えて雄だけを増やし、最後には全滅させるという手法が研究されているらしい。

06/16 17:26