イギリスのオックスフォード大学とエクセター大学のグループが、相変化材料の薄膜を用いた高空間分解能イメージング技術を2014年7月のNatureに発表した。

07/26 17:00

理化学研究所と国立極地研究所による研究グループは、南極のアイスコアを分析することで、過去2000年に渡る火山噴火の歴史を明らかにした。

07/25 23:58

言語習得は大人よりも子供の方が得意であるが、これは大人の発達した脳が言語習得の邪魔をしているためという論文が発表された。

07/24 23:10

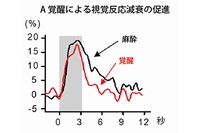

名古屋大学の吉村崇教授らによる研究グループは、鳥類の脳内で直接光を完治して、季節の変化を捉えている部位を明らかにした。

07/24 23:05

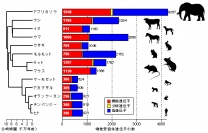

東京大学の新村芳人特任准教授らによる研究グループは、匂いを認識するタンパク質を作るための遺伝子が約2,000個も存在することを発見した。

07/24 22:54

東京工業大学フロンティア研究センター&応用セラミックス研究所の細野秀雄教授が、超伝導材料開発の際に失敗した材料約1000種類のデータベースを公開するとのこと。

07/24 22:31

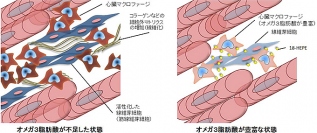

理化学研究所の有田誠チームリーダーらによる研究グループは、オメガ3脂肪酸の心臓保護作用に関わる代謝物を明らかにした。

07/23 19:01

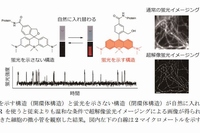

東京大学の浦野泰照教授らによる研究グループは、明るくなったり暗くなったりする蛍光色素を開発し、細胞の超解像蛍光イメージングすることに成功した。

07/23 18:59

日本の農業生物資源研究所・京都大学・横浜市立大学・日清精粉が参加する国際研究グループは、コムギゲノムの塩基配列を明らかにした。

07/22 12:16

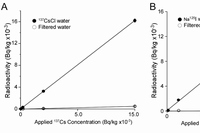

九州大学の白畑實隆教授らによる研究グループは、家庭用のアルカリイオン整水器が放射性セシウム・放射性ヨウ素イオンを効率よく除去することを明らかにした。

07/20 23:54

農研機構・理化学研究所・岡山大学による合同研究グループは、ヒトとマウスでは甘味受容体が細胞膜に移動する仕組みが異なることを明らかにした。

07/20 18:01

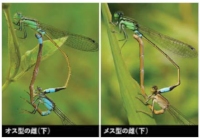

東北大学の高橋佑磨助教らによる研究グループは、イトトンボの雌は多様性を持つことで執拗に交尾を試みる雄からのセクシャルハラスメントのリスクが低下することを明らかにした。

07/19 19:26

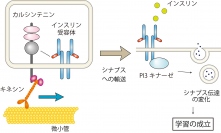

東京大学の大野速雄特任研究員らによる研究グループは、インスリンを受け取るタンパク質は2種類あり、その片方がシナプス領域へ運ばれることで情報が記憶されることを明らかにした。

07/19 19:11

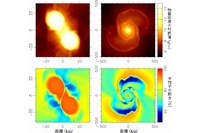

理化学研究所と京都大学による研究グループは、金やウランなどの重い元素は、中性子星が合体した時に作られた可能性が高いことを明らかにした。

07/18 14:53

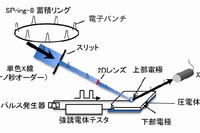

東京工業大学の舟窪浩教授らによる研究グループは、圧電物質として最も広く使用されているチタン酸ジルコン酸鉛の、電気的エネルギーと機械的エネルギーの変換係数を直接測定することに成功した。

07/17 18:24

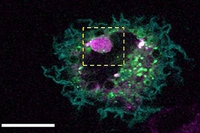

ジョンズホプキンス大学の井上尊生准教授・東京大学の小松徹特任助教らによる研究グループは、異物や死細胞を食べる機能を持たない細胞に、その機能を付与することに成功した。

07/17 18:19

7月9日、北海道大学が、従来の人工光合成では利用することができなかった650~850nmの可視・近赤外光を利用できる人工光合成システムを開発したと発表した。

07/17 10:09

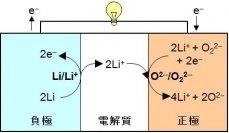

東京大学・工学系研究科の水野哲孝教授らの研究チームが、リチウムイオン電池の約7倍のエネルギーをためることができるという充電式電池の原理を開発したという。

07/17 06:00

東京大学の水野哲孝教授らによる研究グループは、現行リチウム電池の7倍のエネルギー密度を持つ新しい二次電池を開発することに成功した。

07/16 17:38

広島大学の宮原正明准教授らによる研究グループは、小惑星ベスタから飛来したと考えられているHED隕石から高圧鉱物を世界で初めて発見した。

07/16 15:12