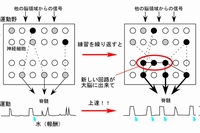

自然科学研究機構(NIBB)の正水芳人研究員らによる研究グループは、運動を学習する際の脳神経の活動メカニズムを明らかにした。

06/07 00:02

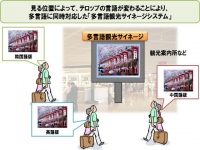

京都大学の鈴木真知子教授は、株式会社クレアクトと共同で、重度の身体障害児が自ら操作できる学習支援システムを開発した。

06/06 23:55

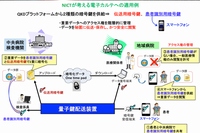

情報通信研究機構(NICT)は、量子鍵配送装置から乱数をスマートフォンに転送・保存することで、データの保存とアクセスのセキュリティを守る新しいシステムを開発した。

06/05 23:05

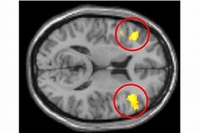

京都大学の高橋英彦准教授らによる研究グループは、共感や自己感情表現が少ない人ほど燃え尽き症候群の傾向が見られることを明らかにした。

06/05 18:34

東京大学の牧島一夫教授らと理化学研究所による研究グループは、強い磁場をもつ中性子星(マグネター)がわずかに変形をし、首振り運動によって高エネルギーX線のパルス到着時刻が約15時間かけて0.7秒ほどずれていることを発見した。

06/04 23:20

現在、日本国内では40歳以上の男女8人に1人が尿失禁を伴う過活動膀胱(かかつどうぼうこう:OAB)の症状を持ち、その患者数は全国で約810万人と言われている。

06/04 07:54

高度成長期に作られたインフラの寿命が問題になっているが、物質・材料研究機構(NIMS)元素戦略材料センターの西村俊弥主席研究員が、200年は老朽化しない鉄筋コンクリートを開発したそうだ。

06/04 06:00

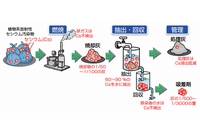

産業技術総合研究所(産総研)の川本徹研究グループ長らは、放射性廃棄物の一つである植物系放射性セシウム汚染物を焼却した灰の中から、セシウムを60~90%除去することに成功した。

06/03 21:42

名古屋大学の松見豊教授らによる研究グループは、日本に飛来するPM2.5に含まれる重金属等の化学成分をリアルタイムで観測できる装置を開発した。

06/03 21:31

国防高等研究計画局(DARPA)がPTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に向けた新しいプロジェクトを立ち上げた。

06/03 18:15

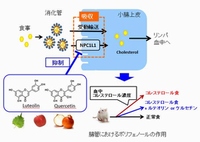

東京大学の小林彰子准教授らによる研究グループは、腸管からコレステロールを吸収するタンパク質の吸収特性と、その働きを阻害するポリフェノールを明らかにした。

06/01 20:18

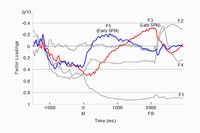

東京工業大学の大上淑美助教と小谷泰則助教は、言葉や記号に比べて、顔を予測する時の方が素早くおこなっていることを明らかにした。

06/01 20:14

英オックスフォード大学やInstitute of Cancer Researchなどの研究チームの調査によると、寝室の明るさと肥満に相関関係がみられたそうだ。

06/01 11:21

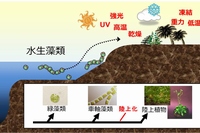

東京工業大学の堀孝一研究員らは、藻類と陸上植物の中間的な存在である「クレブソルミディウム」のゲノムを解析し、藻類から陸上植物へと至る遺伝子の進化過程を明らかにした。

05/31 21:03

筑波大学の洪性賛研究員と浅井武教授らによる研究グループは、サッカーワールドカップブラジル大会で使用される予定のボール「ブラズーカ」が、中速領域の空気抵抗が小さく、低回転で飛翔した際のブレが少ないことを明らかにした。

05/31 20:53

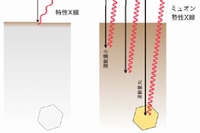

大阪大学の寺田健太郎らによる研究チームは、J-PARCの世界最高強度パルスミュオンビームを使って、物質内の構造を把握する新しい手法を開発した。

05/31 20:12

東北大学の佐藤哲朗らによる研究グループは、沖縄県の津波石に残された磁気を解析することで、津波石がいつどのようにできたのかを明らかにした。

05/30 23:13

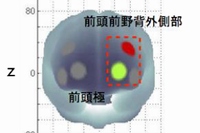

筑波大学の征矢英昭教授と中央大学の檀一平太教授らによる研究グループは、ヨガや太極拳といった軽い運動でも脳の働きが良くなることを明らかにした。

05/28 22:53

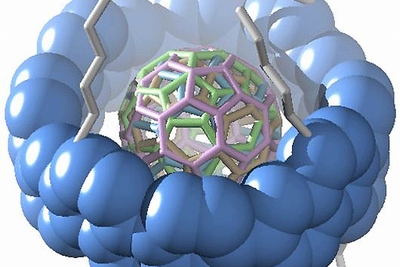

東北大学の磯部寛之教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブの中にフラーレンを取り込ませると、固体状態でもくるくると回転していること、そしてカーボンナノチューブの内部は変曲点がなくつるつるとしている状態であることを明らかにした。

05/28 22:39

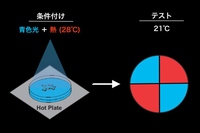

筑波大学の古久保-徳永克男教授らによる研究グループは、遺伝子組み換えショウジョウバエの脳内で、匂いと報酬という異なる2つの刺激を関連付けて学習させることに成功した。

05/27 18:30