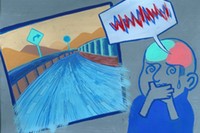

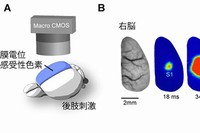

京都大学の山本洋紀助教らの研究グループは、映像に酔ってしまうと映像の動きを検出する脳部位の活動が右脳と左脳の間で互いに乖離することを発見した。

05/27 16:15

岡山大学の赤木禎治准教授らのグループは、片頭痛患者に心臓の微小な穴がある場合にカテーテルを用いてその穴を閉鎖する治療を6月に開始する。

05/26 21:49

東北大学の虫明元(むしあけはじめ)教授・奥山澄人(おくやますみと)元助手らの研究グループは、サルを用いた実験で、脳に数の0(ゼロ)に強く反応する細胞があることを世界で初めて発見した。

05/26 21:26

筑波大学の林純一特命教授の研究グループは、ヒトの加齢に伴うミトコンドリア呼吸活性低下の原因は、従来言われていた突然変異ではなく、核遺伝子のゲノム修飾であることを明らかにした。

05/26 15:39

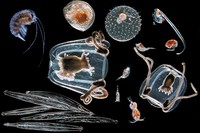

京都大学の緒方博之教授らが参加した国際共同研究チームは、目に見えないプランクトンの世界の大規模調査を行い、多数の遺伝子情報などを得ることに成功した。

05/26 15:13

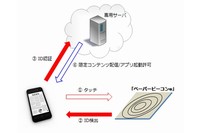

帝人とセルクロスは25日、タグキャストと共同で、スマートフォンやタブレットを置くことでネットワークへの接続を認証する世界初のシート型ビーコン「PaperBeacon(ペーパービーコン)」を開発し、6月1日から販売開始すると発表した。

05/26 11:18

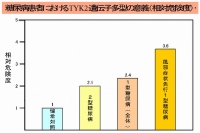

大阪市立大学の健康科学イノベーションセンターと大阪市立大学大学院医学研究科は、高濃度水素水による睡眠の質改善、メンタルヘルス改善、安静時交感神経活動の抑制および作業課題に対する意欲向上の効果が認めらることを明らかにした。

05/24 17:39

東京大学の研究グループが東洋電機製造および日本精工との共同研究でワイヤレス電力伝送を用いたインホイールモーターを開発。

05/24 16:23

岡山大学の石川彰彦准教授・原田太郎講師らの研究グループは、中和シュベルトマナイトによって、農作物栽培における放射性セシウムの作物への移行を半減させる技術を開発した。

05/23 16:46

北海道大学の相馬雅代准教授らによる研究グループは、文鳥は求愛歌(さえずり)の特定のフレーズにあわせて嘴を鳴らしていることを発見した。

05/23 16:10

防災科学技術研究所と日本気象協会が共同で、「10分先の大雨情報」の有効性を検討するための社会実験を6月1日から10月31日まで実施するそうだ。

05/23 16:05

理化学研究所の坂本健作チームリーダーらの研究チームは、大腸菌の遺伝暗号を改変することで、多様なアミノ酸をタンパク質に高い効率で導入できる技術を開発した。

05/22 17:01

東京大学の田中肇教授・John Russo特任助教の研究グループは、多分散剛体円盤液体において、ガラス転移点に近づくにつれ過冷却液体の中に潜む秩序構造のゆらぎが発達し、それがダイナミクスの空間的なゆらぎを支配していることを発見した。

05/22 16:56

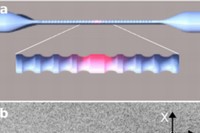

京都大学の竹内繁樹教授らは、光ファイバの一部を直径300nm(クモの糸の10分の1の細さ)の細さにまで引き延ばしたナノ光ファイバに、光の共振器構造を組み込んだデバイスを実現し、このデバイスを用いて、単一発光体からの光を高効率で光ファイバに結合できることを実証した。

05/21 15:32

産業技術総合研究所の中島善人上級主任研究員は、肉用牛の僧帽筋の脂肪交雑(霜降り)の程度を、牛が生きたままの状態で計測できる核磁気共鳴装置のプロトタイプを開発した。

05/20 10:15

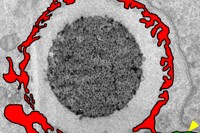

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)は19日、未来ICT研究所において、DNAセンサー分子バリアツーオートインテグレーションファクター(BAF)の働きで、ウイルス感染や遺伝子導入の際に持ち込まれる外来DNAが細胞内に侵入した時にオートファジーの攻撃から免れる仕組みを発見したと発表した。

05/19 17:05

東京工業大学の木賀大介准教授らは、数理モデルと培養実験を組み合わせる合成生物学の研究により、遺伝子大量発現による細胞リプログラミング(初期化)の原理を明らかにした。

05/19 15:25