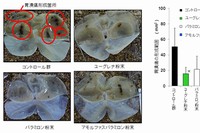

大阪府立大学の中野長久客員教授と株式会社ユーグレナは、微細藻類ユーグレナ(ミドリムシ)の継続摂取が胃潰瘍症状を緩和することを明らかにした。

07/20 23:18

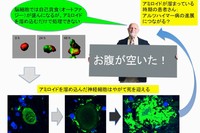

東京医科歯科大学の岡澤均教授の研究グループは、アルツハイマー病態に飢餓状態が重なると、症状が悪化する可能性があることを示した。

07/19 22:42

理化学研究所の角田達彦グループディレクターらによる共同研究グループは、難聴マウスのエピジェネティクス作用薬剤に応答する全ゲノムの遺伝子発現変動情報を収集し、そのデータを全世界に公開した。

07/18 13:45

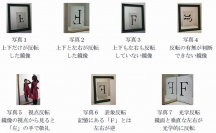

東京大学の高野教授は、「鏡映反転は3つの異なった現象の集まりである」と考える独自の理論にもとづいて、鏡映反転にまつわるさまざまな事実を説明することに成功した。

07/18 13:24

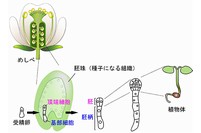

名古屋大学の東山哲也教授・栗原大輔特任助教らは、植物の受精卵が分裂し発生する様子を生きたままリアルタイムで観察できるシステムを開発した。

07/15 22:44

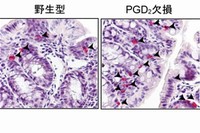

東京大学の村田幸久准教授と中村達朗特任助教らの研究グループは、アレルギー反応の原因となるマスト細胞の増加を抑える分子「プロスタグランジンD2」を発見した。

07/15 22:40

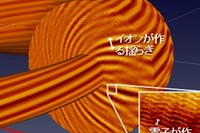

東京大学の近藤猛准教授と辛埴教授らの研究グループは、従来とは一線を画す精度で、物質内を波打つ超伝導電子を観察することに成功した。

07/12 22:38

海洋研究開発機構の出口茂海洋生命理工学研究開発センター長らは、エビやカニなどの甲殻類に含まれる多糖の一種「キチン」は、250気圧・390℃の高温・高圧下で分解されることを明らかにした。

07/12 19:10

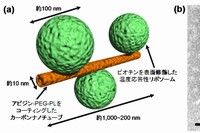

産業技術総合研究所の都英次郎主任研究員らは、光によって発熱できるカーボンナノチューブ(CNT)と特定の温度で内包分子を放出する温度感受性リポソームを組み合わせて、線虫体内の細胞機能を制御できる分子複合体(ナノロボット)を開発することに成功した。

07/10 17:18

名古屋大学の前山伸也助教らの研究グループは、スーパーコンピュータ「京」を用いた研究によって、核融合プラズマ中に存在する乱流間の相互作用のメカニズムを明らかにした。

07/10 17:17

国立大学法人九州大学のマス・フォア・インダストリ研究所と富士通研究所は10日、災害時のライフラインや交通網などの復旧対策に、スーパーコンピュータを活用し、最適な復旧作業のスケジュールを高速に立案する技術を開発したと発表した。

07/10 16:16

大日本印刷(DNP)と筑波大学医学医療系大河内信弘教授、大城幸雄講師およびシステム情報系三谷純教授は9日、従来よりも安価に、血管などの内部構造が視認しやすい臓器立体模型を3Dプリンターで作製する手法を共同開発したと発表した。

07/09 16:30

自然科学研究機構の水瀬賢太助教、東京工業大学の大島康裕教授らの研究グループは、分子が千億分の1秒スケールで一方向に回転する様子を連続画像として撮影することに成功した。

07/08 18:40

名古屋大学の研究チームは、ラットを使った実験で、覚せい剤に依存すると、ハイリスク・ハイリターンの選択肢を選ぶ割合が高くなることを明らかにした。

07/08 18:14

東北大学の杉浦元亮准教授らは、災害を生き抜くために有利な個人の性格・考え方・習慣が、8 つの「生きる力」にまとめられることを明らかにした。

07/08 11:23

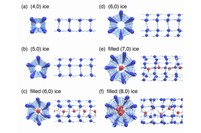

岡山大学の望月建爾特任助教・甲賀研一郎教授の研究グループは、カーボンナノチューブ内部に閉じ込められた水の挙動を分子シミュレーションで解析し、氷と水の区別がなくなる新たな臨界点を発見した。

07/07 21:38

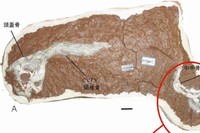

中国を中心とした日本・韓国・スウェーデンの国際研究チームは、中国南部の江西省に分布する白亜紀末(約8360〜6600万年前)の南雄層から、新属新種のオヴィラプトル科を発見し、これをフアナンサウルス・ガンジョウエンシスと命名した。

07/07 21:35

国立天文台や東京大学などからなる研究チームは、すばる望遠鏡に新しく搭載された超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム)」を用いて、銀河団規模のダークマターがある領域に集中していることを明らかにした。

07/06 18:04