住友理工は、6月5日~7日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで開催した「第50回日本理学療法学術大会」で、九州大学と共同開発してきた「歩行アシストスーツ」の最新改良バージョンを公開した。

06/10 12:35

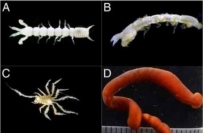

東北大学大学院生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター、中本章貴助教らの国際研究グループは9日、これまで明らかにされていなかった節足動物の体節形成機構を、甲虫類に属するコクヌストモドキ(Tribolium castaneum)を用いて細胞の振る舞いに着目して解析したと発表した。

06/09 16:11

理化学研究所の岡田随象客員研究員らの共同研究グループは、移植や免疫反応に関わるHLA遺伝子の個人差をコンピューター上で高精度かつ網羅的に解析する「HLA imputation法」を、日本人集団に適用するためのデータベースを開発し、「HLA imputation法」を大規模ゲノムワイド関連解析(GWAS)へ適用することで、日本人のバセドウ病の発症に関わるHLA遺伝子配列を同定した。

06/09 15:56

アプリックスIPホールディングス8日は、センサー対応お知らせビーコンにより、ビーコン技術を使ったクラウドセンシングを実用化し、ウェザーニューズと共同で気象情報のクラウドセンシングに活用すると発表した。

06/08 12:06

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が太陽光発電の発電コスト低減に向けて本格的に動き出した。

06/07 21:35

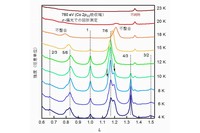

東京大学の和達大樹准教授らの研究グループは、巨大磁気抵抗を示すコバルト酸化物にスピン配列の周期として理論的に考え得る全ての状態が存在し、それらが磁場をかけることにより変化する様子を捉えることに成功した。

06/07 18:01

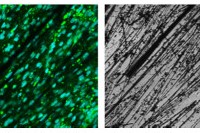

物質・材料研究機構の南皓輔研究員らは、炭素材料の1つであるフラーレンの柱状結晶を用いて、細胞培養の足場となる材料の表面に、ナノスケールのパターンを形成することに成功した。

06/06 21:45

北海道大学は、バイオプラスチックの内圧によって膨張する「風船」の機能を獲得した大腸菌(微生物工場)を開発することに成功した。

06/06 21:36

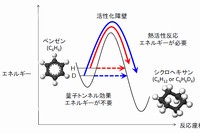

北海道大学は、固体有機物と水素・重水素原子との化学反応において、極めて同位体効果の小さい量子トンネル効果を発見した。

06/05 16:23

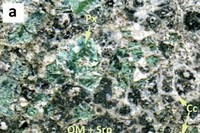

北海道大学などの共同研究チームは、地殻内の低温・低圧の条件で、かんらん岩が水や二酸化炭素と反応してできた蛇紋岩(じゃもんがん)を分析し、大きさが数nmのナノダイヤモンドを発見した。

06/04 17:06

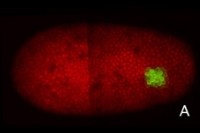

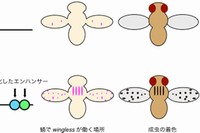

京都大学の越川滋行特定助教らの研究グループは、ショウジョウバエを使った実験で、動物の新しい特徴が進化する仕組みを明らかにした。

06/04 16:11

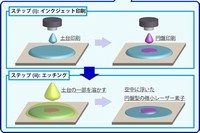

九州大学の吉岡宏晃助教らの研究グループは、これまで半導体工場レベルの装置・設備で作られてきた三次元的な円盤型の微小レーザー素子を、市販のインクジェットプリンターと同程度の技術を用いて安価で簡単に作製する手法を開発した。

06/02 22:18

富士フイルムとナノエレクトロニクス技術研究の先端的な研究機関であるベルギーのimecは2日、両者が開発したサブミクロンオーダーのパターン形成が可能な有機半導体用フォトレジスト技術を用いて、フルカラーの有機発光ダイオード(OLED)を作製し、その動作実証に成功したと発表した。

06/02 22:06

モバイルトラヒックの急増により、周波数資源が不足しており、より高周波数帯の利活用が必要とされている。

06/01 13:28

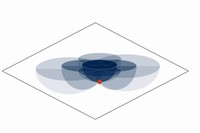

大阪大学の北川米喜特任教授と有川安信講師らの研究チームは、世界最大のペタワットレーザー「LFEX」を用いて、核融合燃料をおよそ2000万度に加熱することに成功した。

05/31 23:15

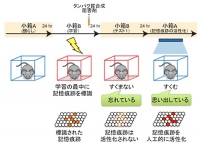

理化学研究所の利根川進センター長らの研究チームは、従来記憶の保存に不可欠だと考えられていたシナプス増強がなくても、記憶が神経細胞群の回路に蓄えられていることを発見した。

05/31 22:50

東京大学の藤田誠教授らの研究グループは、精巧につくられたサイボーグ超分子を使って、病因物質であるタンパク質が細胞表面でどのように捕らえられているのかを明らかにした。

05/30 18:07

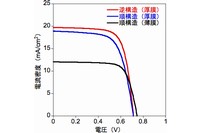

理化学研究所の尾坂格上級研究員・瀧宮和男グループディレクターらの共同研究チームは、半導体ポリマーを塗布して作る有機薄膜太陽電池(OPV)のエネルギー変換効率を、10%まで向上させることに成功した。

05/29 16:26

東京大学の大栗博司主任研究員らの研究グループは、一般相対性理論から導き出される重力の基礎となる時空が、さらに根本的な理論の「量子もつれ」から生まれる仕組みを解明した。

05/29 16:20