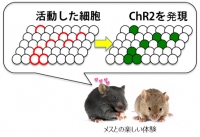

理化学研究所の利根川進脳科学総合研究センター長、スティーブ・ラミレス大学院生らの研究チームは、マウスの海馬の神経細胞の活動を操作して過去の楽しい記憶を活性化すると、うつ様行動が改善できることを発見した。

06/19 22:28

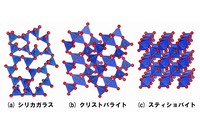

東京工業大学の若井史博応用セラミックス研究所所長・吉田貴美子大学院学生らの研究グループは、1μm以下のわずかな亀裂進展で、セラミックスが割れにくくなることを突き止めた。

06/19 22:16

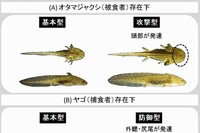

北海道大学は、エゾサンショウウオの幼生が、環境に応じて柔軟に形態を変化させる際に起きる遺伝子の発現変化を明らかにした。

06/19 19:57

自然科学研究機構の吉田正俊助教らは、言葉に依らない新たな視覚テストを開発し、脳の視覚野に障害をもったサルにおいてもヒトと同様の盲視が起きていることを明らかにした。

06/18 18:49

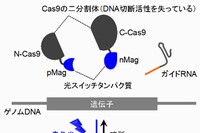

東京大学の二本垣裕太大学院生・佐藤守俊准教授らの研究グループは、「ゲノム編集」と呼ばれる遺伝子の改変操作を、自由自在に光で制御する技術を開発することに成功した。

06/18 17:55

京都大学の松沢哲郎教授らの国際共同研究チームは、野生チンパンジーがアルコールを含んだものを嫌悪することなく採食することを発見した。

06/17 16:15

理化学研究所の石塚玲子専任研究員・小林俊秀主任研究員らの共同研究グループは、エリンギに眠り病の病原体と結合するタンパク質が存在することを発見した。

06/16 17:02

ウェザーニューズは15日、気温・湿度・気圧を自動で24時間観測する気象センサー「WxBeacon(ウェザービーコン)」を開発し、同日から「ウェザーリポーター」の一部会員に無償で配布すると発表した。

06/16 16:18

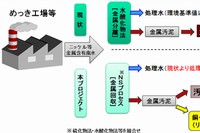

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は16日、マレーシア・パハン大学と「金属廃液・汚泥から有用金属を回収し、汚泥を削減する研究開発・実証事業」を共同で開始することに合意し、基本合意書を締結したと発表した。

06/16 16:01

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は15日、高効率石炭火力発電技術などのクリーンコール技術を海外に普及・促進することを目指し、実現可能性調査(フィージビリティスタディ)を開始すると発表した。

06/15 16:34

基礎生物学研究所の西村俊哉研究員と田中実准教授らの研究グループは、「精子になるか、卵になるか」を決める遺伝子を同定し、生殖細胞の性が決まる仕組みを明らかにした。

06/14 21:13

京都大学の千々岩眸博士後期課程学生・藤田和生教授らの研究グループは、イヌが、飼い主に対して協力的に振る舞わない実験者から食物をもらうことを回避し、自身の利益には関わらない場面で、第三者的視点から他者を感情的に評価することを解明した。

06/14 20:58

筑波大学の征矢英昭教授・ラクワールランディープ教授の研究グループは、ラットを使った実験で、低強度運動でのみ新生細胞の成熟が促進されること、低強度運動では高強度運動の約1.5倍の数の遺伝子に変化が見られ、それらの大半(93%)が低強度特異的に変化することを明らかにした。

06/13 21:24

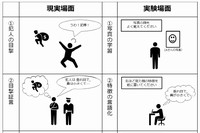

名古屋大学の波多野文大学院生らによる研究グループは、人間の顔は、いったん覚えた後に、「目が大きい」「鼻が高い」などの特徴を言葉にすると、顔の記憶を間違って思い出してしまうことを明らかにした。

06/13 21:20

北海道大学の和多和宏准教授らによる研究グループは、小鳥のヒナと成鳥では、一日の中の発声練習「さえずり」の回数や頻度が異なることや、ヒナがさえずりの歌パターンを学習する過程を明らかにした。

06/12 23:16

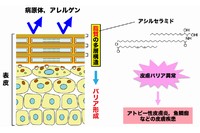

北海道大学は、皮膚バリアの中でも最も重要な脂質「アシルセラミド」が産生される分子機構を明らかにした。

06/11 16:58

理化学研究所理論科学研究推進グループ階層縦断型基礎物理学研究チームと東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センターの共同研究チームが、非対称な光学迷彩を設計する理論を構築しました。

06/11 12:12

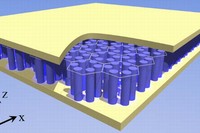

物質・材料研究機構の古月暁主任研究者・呉龍華NIMSジュニア研究員のグループは、光の透過や屈折を制御するフォトニック結晶において、光を含む電磁波が、表面のみを散乱することなく伝わる新しい原理を解明した。

06/10 17:07