マサチューセッツ工科大学機械工学部John Leonard氏のグループは、単眼のSLAM(事故位置推定および環境地図作成システム)を使った高度な物体認識システムに関連する論文を発表した。

07/31 18:55

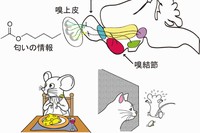

東京大学の村田航志特任助教らの研究グループは、マウスが学習によって同じ匂いに対して摂食モチベーション行動もしくは忌避モチベーション行動を示すとき、嗅結節では異なる領域が活性化されることを明らかにした。

07/31 12:22

サントリーは30日、国際宇宙ステーション・「きぼう」の日本実験棟で「微小重力環境を利用したお酒のまろやかさの形成」に関する研究を開始すると発表した。

07/31 04:17

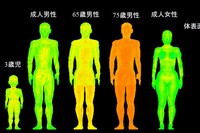

東北大学などの共同研究グループは、個人特性を考慮して、3時間後の熱中症のリスクを10分で評価する技術を開発した。

07/30 22:02

京都大学の鈴木(橋戸)南美博士後期課程学生、今井啓雄准教授らの研究グループは、ニホンザルでもPTC(フェニルチオカルバミド)に対する苦味を感じない個体がいることを発見した。

07/30 21:59

千葉県立中央博物館の宮正樹主席研究員らの研究グループは、魚から体表の粘液や糞などとともに水中に放出されたDNAを分析することによって、魚の種類を判定する技術を開発した。

07/30 21:51

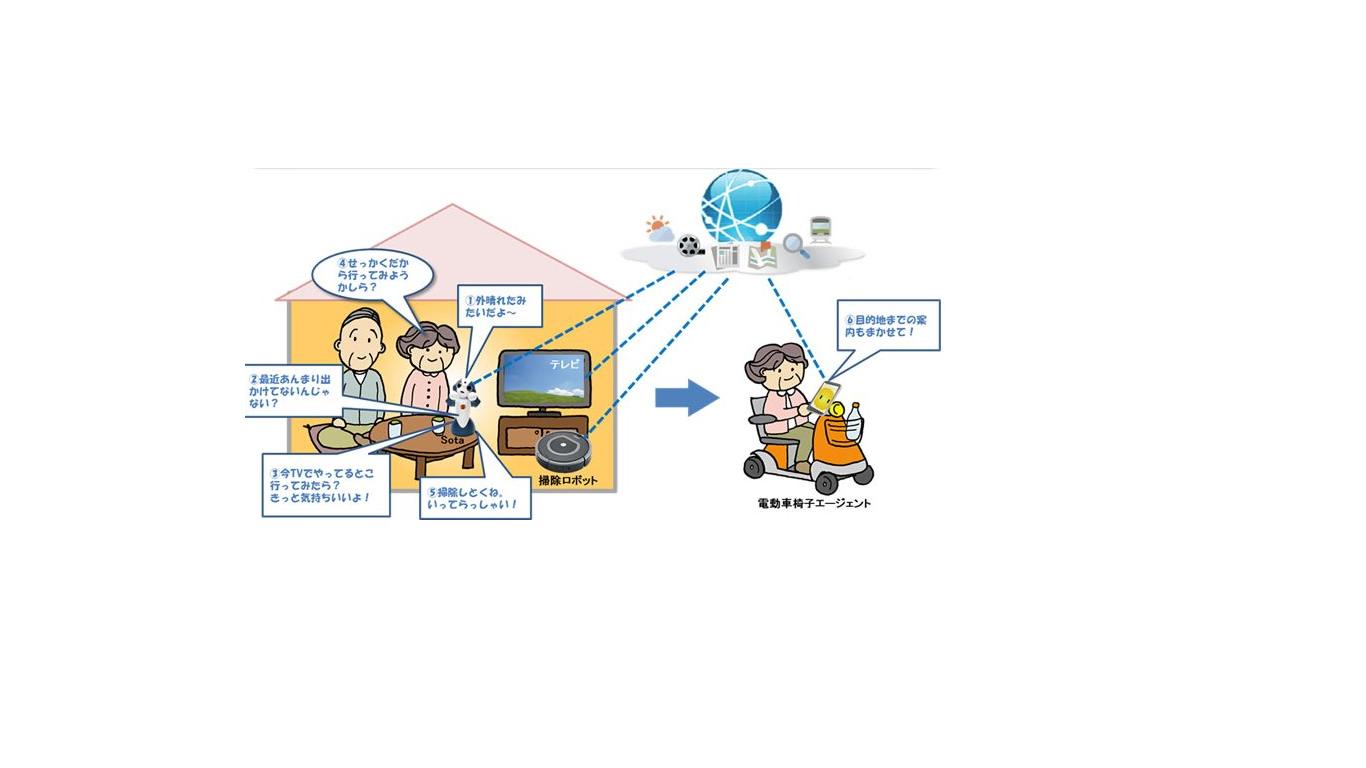

NTTデータ、日本電信電話(NTT)、ヴイストンの3社は、人を取り巻くさまざまなセンサーやデバイスあるいは複数のロボットと、ユーザーとの言語および非言語によるやりとりを通じて、人の状態や状況を理解し、働きかけ、新たな行動や気付きを促すことで人の可能性を広げることを可能とするクラウド型マルチデバイスインタラクションサービスの受容性・有効性の検証に関する共同実験を、28日より開始した。

07/30 11:32

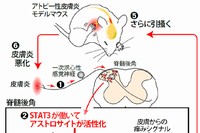

九州大学の津田誠教授、白鳥美穂学術研究員らの研究グループは、アトピー性皮膚炎の慢性的な痒みが生じるメカニズムの一端を明らかにした。

07/29 19:25

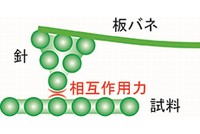

東京大学の杉本宜昭准教授、大阪大学の岩田孝太大学院生らの研究グループは、固体表面に吸着した有機分子の形を室温で可視化できることを示した。

07/29 19:15

産業技術総合研究所の深津武馬研究グループ長らは、ヒメナガカメムシという昆虫において、共生細菌を保有する菌細胞の発生過程と形成機構を解析し、いくつかのホメオティック遺伝子という形態形成に関わる遺伝子の中で、特にウルトラバイソラックス遺伝子が胚発生の過程で新しい発現部位を獲得することにより、菌細胞ができることを明らかにした。

07/29 19:07

カドミウムとは天然に広く存在する重金属であり、鉱山開発、精錬などにより環境中に排出されるなど、様々な原因により一部の水田などの土壌に蓄積している。

07/29 17:32

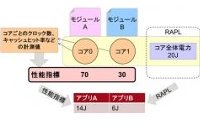

富士通研究所は29日、サーバに搭載したCPU上で、ソフトウェアの各処理で消費される電力を詳細に算出し、省電力プログラミングを実現する技術を開発したと発表した。

07/29 15:17

NTT、NTTデータ、およびヴイストンの3社は、ロボットが人の行動を促すことで高齢者などの生活を支援するクラウド型マルチデバイスインタラクションサービスの有効性の検証を行う共同実験を28日に開始した。

07/29 09:50

JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)は27日、超音速試験機が発生する爆音であるソニックブームの低減化を目指す実験に成功したと発表した。

07/28 10:38

近年、インターネットなどの情報通信技術や分析技術の発展にともない、各種センサーやPOSシステムなどから生み出されるビッグデータを解析し、有益な情報を抽出する技術が注目されている。

07/25 16:38

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)は、エムティーアイとの共同研究を通して、気象レーダの豪雨情報ヲスマホアプリに3Dアニメでリアルタイムに配信するという実証実験を開始した。

07/24 17:44

第5世代移動通信方式(5G)とは、10Gbpsを超える通信速度、LTEの約1000倍にもおよぶ大容量化、IoTの普及に伴う端末数の増加や多様なサービスへの対応などを目指して研究が進められている次世代の移動通信方式。

07/24 17:42

京都大学の斎藤通紀教授らの研究グループは、ヒトiPS細胞からヒト始原生殖細胞様細胞を効率よく誘導する方法論の開発に成功した。

07/23 21:46

活発な火山活動が続いている箱根山では降灰が確認されているが、気象庁は火山灰の噴出が短時間だったことから「現象は噴火だが、住民の不安をあおるなどの防災上の影響もあるので、噴火との表現は適切でない」としているという。

07/23 19:21

ドコモは22日、世界の主要ベンダー8社と行っている第5世代移動通信方式(以下5G)に関する実験を、さらに拡大するために、新たに5社と合意したと発表した。

07/23 08:20

人間の身体は一日あたり2,000~2,500kcalものエネルギーを消費しているが、そのエネルギーの一部を吸い上げすることが可能になれば、バッテリーなしで医療用インプラントやスマートフォンなどの電子機器を動かすことが可能であるという。

07/22 14:05

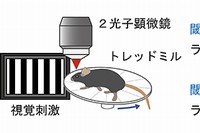

カリフォルニア大学の小宮山尚樹アシスタント・プロフェッサー、牧野浩史博士らは、大脳視覚野の活動が、学習前は外部世界からの情報に強く影響されるのに対し、学習後は予測、期待または注意といった脳内部からの信号に大きく影響されるようになることを明らかにした。

07/21 23:58