東北大学の森悦朗教授らのグループは、特発性正常圧水頭症に対する腰部くも膜下腔腹腔脳脊髄液短絡術(L-Pシャント術)の有用性を、多施設共同臨床試験により世界で初めて立証した。

05/06 21:05

4月25日に発生したネパール地震により、カトマンズの北方から約30km東方にかけて最大1.2m以上地殻変動が起きたことが、国土交通省国土地理院の解析によりわかった。

05/06 11:55

昨年、NASA EagleworksがEM Drive(電磁駆動: electromagnetic drive)の実験結果を発表して話題を呼んだが、真空中でも推力が得られることが確認されたそうだ。

05/05 19:29

東京大学の石井礼花助教らの研究グループは、塩酸メチルフェニデートを内服した後の光トポグラフィーの信号が高くなるほど、1カ月後の治療効果が高くなることを明らかにした。

05/05 17:00

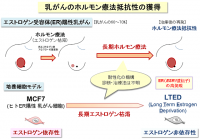

熊本大学は、高速シーケンサーの解析を用いて、ヒトの乳がん再発過程において、エストロゲン受容体をつくるESR1遺伝子が高発現することに、新規の非コードRNA「エレノア」が関わっていることを発見した。

05/05 12:45

東京大学の伊藤喜光助教・相田卓三教授らの研究グループは、水をはじく性質を持つ材料表面の近傍では、塩が水に溶けにくくなることを発見した。

05/05 12:18

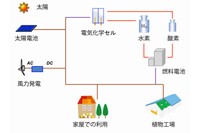

理化学研究所の中村振一郎特別招聘研究員・藤井克司客員研究員らの研究チームは、太陽光エネルギーを水素として貯蔵する、安価で簡便なシステムを構築することに成功した。

05/02 15:37

岡山大学の高橋賢助教・成瀬恵治教授らの研究グループは、ラット心筋細胞を用いた実験によって、心臓細胞のイオンチャネルTRPM4の発現を抑制することで、心筋梗塞の進行を抑えられることを明らかにした。

05/02 15:34

アドバンスト・メディアは1日、同社の開発した音声認識・音声対話専用のバッヂ型ウェアラブルデバイス「AmiVoice Front WT01(アミボイスフロントダブルティーゼロワン)のベータ版と、国立大学法人島根大学とテックシロシステムが開発した救急患者搬送時の病院前救護におけるハンズフリー「音声認識記録システム」の連携実証実験が成功したと発表した。

05/01 22:28

国立精神・神経医療研究センターの関和彦部長らは、霊長類における脊髄の神経細胞が脳からの運動指令を変換して、多くの手指の筋肉を制御しているメカニズムを明らかにした。

05/01 15:47

京都大学の義村さや香医学研究科助教らの研究グループは、自閉症スペクトラム障害群は、目に見えるレベルでの表情模倣の頻度が低下しており、表情模倣の頻度が低下するほど社会性の障害が強いことを明らかにした。

05/01 15:23

東北大学の深澤知里研究員・河田雅圭教授らは、オトシブミの多様な植物加工法は、幼虫に寄生する捕食寄生者である寄生蜂の種の構成と関係していることを明らかにした。

04/30 16:47

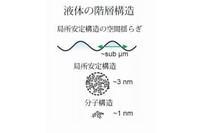

東京大学の田中肇教授らの研究グループは、常圧下で液体・液体転移を示す分子性液体の亜リン酸トリフェニルを用いて、液体・液体転移を支配する隠れた秩序構造を実験的に同定することに成功した。

04/30 16:43

水と二酸化炭素、再生可能エネルギーだけで合成できる含酸素ディーゼル燃料(e-diesel)を、Audiとドイツのスタートアップ企業sunfireが開発したそうだ。

04/29 14:56

名古屋大学の門脇誠二助教などによる研究グループは、西アジアからヨーロッパへ革新的な石器技術が拡散したという通説の根拠となる石器標本と年代データを見直し、従来説とは逆に、革新的な石器技術は西アジアよりもヨーロッパの方で古く発生した可能性が十分あることを示した。

04/29 14:34

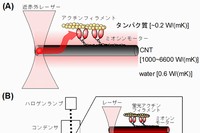

東北大学の井上裕一助教と石島秋彦教授らは、カーボンナノチューブ1本上で生体分子モーターの運動活性を観察し、レーザー照射によって運動速度を制御する新技術を開発した。

04/29 13:02

東大渡辺研究室とCCCマーケティングは、Tカードの購買記録などを活用する共同プロジェクト「T-POINT Price Index(TPI=Tポイント物価指数)」を算出すると発表した。

04/27 13:11

蜂の巣のような六角形の格子状に炭素原子が並んだ物質はグラフェンと呼ばれ近年注目されているが、炭素原子を五角形の格子状に並べた物質「五角形グラフェン」が存在できる可能性が明らかになった。

04/27 11:26

東北大学の宇井彩子博士・安井明教授らのグループは、放射線の最も深刻な影響であるDNAの二本鎖切断が生じた近傍の転写(DNAの情報をRNAに読み取る過程)が止まる仕組みを解明した。

04/26 17:59

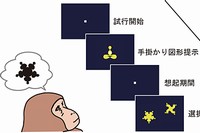

東京大学の竹田真己元特任講師らの研究グループは、サルが記憶を思い出している際に、認知機能や記憶の中枢として知られる大脳の側頭葉で、高次領域から送られる信号によって低次領域の皮質層間にまたがる神経回路が活性化されることを明らかにした。

04/26 17:44