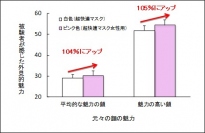

北海道大学の河原純一郎特任准教授らの研究グループは、ピンク色のマスクの着用が女性の見た目の魅力を上げることを明らかにした。

09/15 17:08

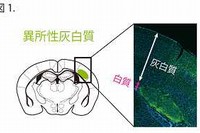

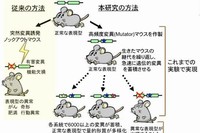

慶應義塾大学の仲嶋一範教授、石井一裕博士、久保健一郎専任講師らは、マウスの脳が形成される際に本来とは異なる場所に神経細胞が配置されてしまうと、成熟期になっても障害部位から遠く離れた脳領域の活動に影響が及び、結果として認知機能障害や行動異常が引き起こされることを解明した。

09/15 12:24

南アフリカ・ヨハネスブルク郊外の洞窟でヒト属(ホモ属)の新種が発見され、ホモ・ナレディ(Homo naledi)と名付けられたそうだ。

09/15 08:52

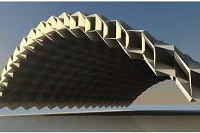

東京大学の舘知宏助教らの研究グループは、折紙に基づく変形可能な立体構造を組み合わせることで、展開時に従来の100倍の固さを持つ折り畳み構造を開発した。

09/12 22:29

北海道大学は、北海道苫小牧地方の湿帯において、チュウヒという湿地性の猛禽類の繁殖成功度を3年間調べ、チュウヒの繁殖成功度が高い湿地を保全すれば、その他の小鳥の繁殖成功度の高い地域も保全できることを明らかにした。

09/11 22:46

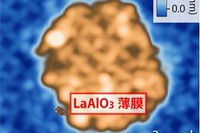

東北大学の大澤健男助教と一杉太郎准教授らの研究グループは、「原子1個の厚み」の二酸化チタン(TiO2)シートの作製に成功した。

09/11 14:15

トヨタ自動車は米国時間9月4日、米国防高等研究計画局(DARPA)の防衛科学研究室(Defense Sciences Office)でプログラムディレクターを務めていたGill Pratt博士を社員として招聘したことを発表した。

09/10 12:08

東京大学の山末英典准教授らは、オキシトシン経鼻剤の投与によって自閉スペクトラム症の中核症状が改善することを発見した。

09/09 23:26

キヤノンがAPS-Hサイズで19580×12600画素(約2億5000万画素)を持つCMOSセンサを開発したと発表した。

09/08 22:35

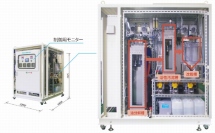

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)による次世代フライホイール蓄電システムの実証施設が、山梨県米倉山に完成した。

09/07 23:02

東京大学の相田卓三教授、松本道生大学院生らの研究グループは、新しく合成開発したイオン液体とマイクロ波の組み合わせを用いることで、30分で天然グラファイトから1原子分の厚さしかない2次元炭素シート「グラフェン」を剥がす手法を開発した。

09/06 23:18

大阪大学の石黒浩教授、京都大学の河原達也教授らは、人間に酷似したロボットのアンドロイド「ERICA(エリカ)」を開発した。

09/04 14:08

理化学研究所の吉田圭介特別研究員、石井俊輔上席研究員らの共同研究チームは、自然免疫に記憶が存在し、病原体感染によるエピゲノム変化の持続がその記憶メカニズムであることを明らかにした。

09/04 13:41

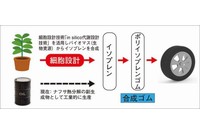

横浜ゴムは3日、国立研究開発法人理化学研究所(理研)、日本ゼオンとの共同研究により、バイオマスからイソプレンを合成することに成功したと発表した。

09/03 18:21

京都大学再生医科学研究所(再生研)とリプロセルが、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の研究成果を元に「毒性のないヒトES/iPS細胞用の細胞凍結保存液」を開発したそうだ。

09/03 13:09

電気通信大学や理化学研究所などの研究チームが、X線自由電子レーザー施設「SACLA」を使い、世界最短波長の原子準位レーザーを実現したと発表した。

09/03 13:08

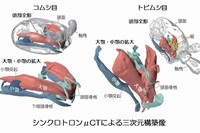

筑波大学の町田龍一郎教授、アレクサンダー・ブランケ特別研究員らは、昆虫類の口器の祖先型を明らかにし、昆虫類の口器の進化に関する新たな見方を提唱した。

09/02 21:38

名古屋大学は25日、堀克敏教授らが驚異的な油分解能力を持つ共生微生物製剤を開発し、デモ機を使った実証実験を開始したと発表した。

08/31 21:19

北海道大学の小川宏人准教授らによる研究グループは、コオロギに同じ方向から繰り返し気流を与えて刺激した後に別の方向から気流で刺激すると、反復刺激の気流よりも反応が大きくなることを発見した。

08/31 21:11

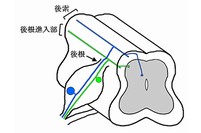

理化学研究所の上口裕之チームリーダー・平林義雄チームリーダーらの共同研究グループは、異なる種類の感覚を伝える神経突起を分別してその行き先を制御する新たな脂質を発見した。

08/30 19:50