2015年のノーベル生理学・医学賞は、米ドリュー大学のWilliam C. Campbell氏と北里大学の大村智氏、中国中医科学院の屠呦呦氏(Youyou、Tu)の3氏による共同受賞となった。

10/06 18:27

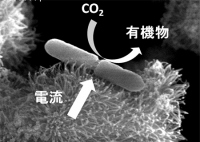

京都大学名誉教授/立命館大学総合理工学院・生命科学部 生物工学科教授の今中忠行教授らの研究グループが、「水と二酸化炭素から炭化水素燃料を効率的に生成する方法」を開発したと発表した。

10/05 12:35

IEEE SPECTRUMにて、カリフォルニア大学の研究グループが開発した、グラフェンを使用する薄いシート状の高性能コンデンサが取り上げられている。

10/05 10:04

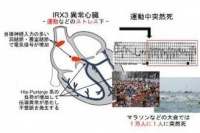

東京医科歯科大学、浜松医科大学、国立循環器病研究センターなどで構成される研究グループは2日、運動中に発生する致死性不整脈に関係する新たな遺伝子「IRX3」を、世界で初めて特定したと発表した。

10/05 06:29

京都大学を中心とする国際共同研究チームは1日、これまで解析が困難だった、ヒト・哺乳類において細胞内に果糖を選択的に輸送するGLUT5(グルットファイブ)という「膜たんぱく質」の立体構造の解析に成功したと発表した。

10/04 20:11

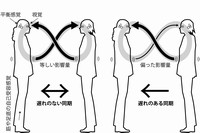

自然科学研究機構・生理学研究所の定藤教授と岡崎研究員は、無意識の体の動きの同期に必要かつ基本的なメカニズムとして、二者間の視覚による体動制御が対等になる必要があることを明らかにした。

10/01 20:10

理化学研究所の中村龍平チームリーダー・石居拓己研修生らの共同研究チームは、電気エネルギーを直接利用して生きる微生物を初めて特定した。

10/01 19:27

タカラバイオは30日、IDファーマと、IDファーマの持つセンダイウイルスベクターを用いたiPS細胞作製技術に関する実施許諾契約を締結した。

10/01 04:22

自動運転車は、「ロボットカー」とも呼ばれ、レーダー、LIDAR、GPS、カメラで周囲の環境を認識して、行き先を指定するだけで自律的に走行する車をいう。

09/29 15:43

日立製作所と日立オートモティブシステムズは28日、環境対応自動車向けの高効率かつ高出力なインバーターを開発したと発表した。

09/28 21:21

近畿大学の研究グループは、人工孵化させ、陸上水槽で育てたキハダの稚魚を海面生簀で飼育することに成功した。

09/27 20:18

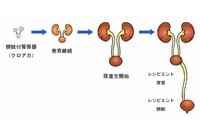

東京慈恵会医科大学の横尾隆教授らの研究グループは、ラット及びクローンブタ体内で再生腎臓の尿排泄路を構築することに成功した。

09/26 18:46

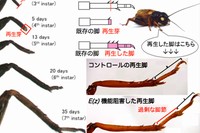

岡山大学の濱田良真大学院生・富岡憲治教授らの研究グループは、フタホシコオロギの切断された脚が元通りの形に再生できるのは、エピジェネティック因子(E(z)、Utx)が脚の形づくりに関わる遺伝子を調節することに起因することを解明した。

09/26 18:22

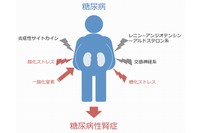

東北大学の伊藤大亮助教・清元秀泰教授らの研究グループは、長期的な有酸素運動が糖尿病性腎症を改善することを明らかにした。

09/26 18:16

STAP細胞論文不正事件を受け、米ハーバード大学の研究グループなどが再現実験を行ったものの、STAP細胞の作製はできなかったことが発表された。

09/25 17:04

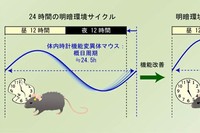

大阪大学の中村渉准教授らの研究グループは、体内時計が狂うと、30代半ば~40代に性周期不整や不妊を呈することを発見した。

09/22 14:01

三菱鉛筆は9月8日、第一工業製薬と共同で微細な木質繊維(パルプ)であるセルロースナノファイバー(CNF)をゲルインクボールペン用インクの増粘剤として実用化したと発表した。

09/22 13:15

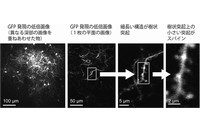

理化学研究所の山森哲雄チームリーダー、定金理研究員らの研究グループは、猿の一種であるマーモセットの大脳皮質で、2光子顕微鏡を用いてスパインと呼ばれる神経細胞の微細形態を生体内で可視化する手法を開発した。

09/20 20:18

農業生物資源研究所と富山県農林水産総合技術センターは、紫黒米品種の黒米形質(お米が黒くなる性質)のメカニズムが、Kala4遺伝子の変異であることを特定した。

09/20 19:31

東京大学の林朗子特任講師、河西春郎教授らの研究グループは、シナプスを形成するスパインと呼ばれる突起を特異的に標識し、青色光を照射することでスパインを小さくする記憶プローブを開発した。

09/19 22:10

北海道大学の田中孝之准教授はニコンと共同で、着るだけで作業中の腰の負担を可視化することができる複数のセンサを内蔵したセンサ内蔵ウェアを開発した。

09/19 21:41

京都大学の狩野文浩霊長類研究所特定助教と平田聡野生動物研究センター教授は18日、チンパンジーとボノボが一度見た動画の内容を記憶していることを発見したと発表した。

09/18 15:51

ニフティは17日、10月から2016年3月までの6カ月間、都内の一般家庭にて「スマートサーブ」を活用した振り込め詐欺検知システムの実証実験を行うと発表した。

09/17 14:58

富士通の子会社富士通研究開発中心有限公司(FRDC)と富士通研究所は17日、人間の脳の働きを模した人工知能技術を活用し、学会で提唱された人間の識別能力相当の認識率を超える96.7%の手書き文字認識技術を開発したと発表した。

09/17 14:50