情報通信研究機構のサイバーセキュリティ研究室は、「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT × SECCON CTF for GIRLS」専用可視化エンジンAMATERAS零(アマテラス・ゼロ)を開発した。

10/21 22:44

セブンドリーマーズは、全自動洗濯物折り畳み機「laundroid(ランドロイド)」の共同開発がスタート、開発ヒストリーや進捗状況を告知するティザーサイト及び Facebook の運用を開始したことを発表しました。

10/20 16:04

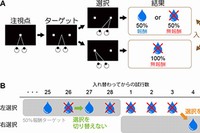

筑波大学の川合隆嗣研究員らは、動物が嫌なことを避ける学習をしているときに、2つの脳領域が役割を分担して活動していることを発見した。

10/19 21:39

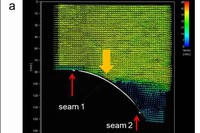

筑波大学の洪性賛研究員らの研究グループは、サッカーボール表面を構成している縫い目の位置が、境界層の剥離点に大きな影響を与え、サッカーボールの飛翔軌道を決定する大きな要因の一つになっていることを明らかにした。

10/19 21:38

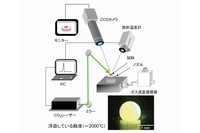

東京大学の増野敦信助教らは、無容器法を用いることで、これまでガラスにならないと思われていた、酸化アルミニウムと酸化タンタルのみからなる新しい組成のガラスの合成に成功した。

10/18 17:14

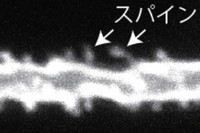

国立遺伝学研究所の岩田亮平研究員・岩里琢治教授らは、脳機能に重要な影響を及ぼす脳内小構造体の形態形成に関与するたんぱく質を発見し、このたんぱく質がこどもの時の脳で働くことで、おとなになってからの脳機能(記憶力)を調節していることも明らかにした。

10/18 16:57

東北大学大学院医学系研究科の加藤幸成教授、金子美華准教授の研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の深山正久教授、国田朱子助教の研究グループ、徳島大学大学院医歯薬学研究部の西岡安彦教授、阿部真治助教の研究グループと共同で、がん細胞に高発現する糖タンパク質のポドプラニンに対して、がん転移抑制抗体を作製することに成功したと発表した。

10/16 16:19

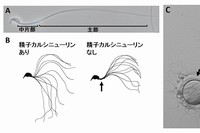

筑波大学の柴小菊助教・稲葉一男教授は、大阪大学との共同研究により、精巣で発現する脱リン酸化酵素である精子カルシニューリンが精子の正常な運動制御と受精能力に必須であることを明らかにした。

10/15 21:34

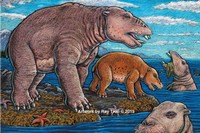

北海道大学は、米国アラスカ州ウナラスカ島に分布するウナラスカ層(約2,400万〜1,300万年前)から発見されたデスモスチルス類の化石を新属新種として、「オウナラシュカスチルス・トミダイ」と命名した。

10/14 20:41

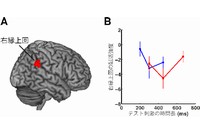

京都大学の佐藤弥特定准教授らの研究グループは、他人のそれた視線を見ると、無意識に注意がそらされる現象の神経メカニズムを明らかにした。

10/14 20:20

近年、人工知能(AI)の重要な要素であるDeep Learning技術が発展した結果、静止画に写っている物体や人間に対する認識精度は飛躍的に向上した。

10/14 18:59

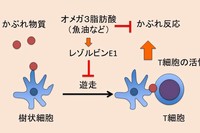

京都大学の椛島健治教授および本田哲也特定准教授らの研究グループは、魚油に多く含まれるオメガ3脂肪酸由来の脂質が、皮膚のアレルギー反応を改善させることを発見した。

10/13 22:10

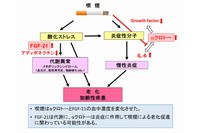

大阪大学の中西香織助教・瀧原圭子教授らの研究グループは、喫煙習慣が血中の老化関連分子に影響を与えることを発見した。

10/13 21:52

基礎生物学研究所の平理一郎助教らの研究チームは、マウスの大脳運動野領域を光で刺激することにより、様々なタイプの運動を誘発することに成功した。

10/11 14:34

臼杵市と臼杵ケーブルネット、ソフトバンクグループのWireless City Planningは、地域無線サービス普及促進検討会での公共サービス検討ワーキンググループの一環として、高齢者の認知症対策を目的に、11月から大分県臼杵市にて、近距離無線通信技術の一つであるiBeaconを利用した徘徊検知ソリューションの実証研究を開始する。

10/11 13:55

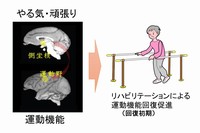

自然科学研究機構・生理学研究所の西村幸男准教授らの共同研究チームは、脊髄損傷後のサルの運動機能回復の早期において、“やる気や頑張り”をつかさどる脳の領域である「側坐核」が、運動機能をつかさどる「大脳皮質運動野」の活動を活性化し、運動機能の回復を支えることを明らかにした。

10/10 23:33

理化学研究所の黒田公美チームリーダーらの研究チームは、オスマウスの子育て意欲が「cMPOA」と「BSTrh」の2つの脳部位の活性化状態から推定できることを発見した。

10/10 13:11

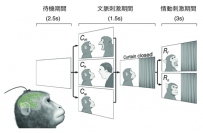

理化学研究所の藤井直敬チームリーダーとジーナス・チャオ客員研究員らの研究チームは、ニホンザルを用いて文脈依存的な社会的認知機能の脳ネットワーク構造を解明した。

10/09 14:43

2015年のノーベル化学賞は、英フランシス・クリック研究所のTomas Lindahl氏と米ハワード・ヒューズ医学研究所のPaul Modrich氏、米ノースカロライナ大学のAziz Sancar氏の3氏による共同受賞となった。

10/08 15:14

2015年のノーベル物理学賞は、東京大学の梶田隆章氏と、カナダ・クイーンズ大学のArthur B. McDonald氏の共同受賞となった。

10/07 12:34