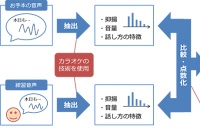

ブラザー工業は9日、通信カラオケの採点機能で培った技術を応用した発話訓練システム「スピーチマイスター」を開発したと発表した。

11/11 15:58

近年、ヒトiPS細胞を用いたアルツハイマー病やALSなどの神経難病の新たな治療法開発が試みられている。

11/10 10:18

慶應義塾大学は6日、同大医学部生理学教室の岡野栄之教授らの研究グループが、ヒトES/iPS細胞から脳・脊髄にある任意の神経細胞を作製することができる新たな技術を開発したと発表した。

11/09 14:33

東京理科大学は新開発の「3次元クロスシフト多重方式」で「5インチサイズのディスクで2TBのホログラム多重記録を可能とするメモリ技術」の開発に成功したと発表した。

11/09 12:01

名古屋大学の藤井慶輔博士らのグループは、二者間の攻防を制するには、「自分は居着かず、相手が居着いた瞬間を狙う」ことが重要であることを、モデルシミュレーションを用いて明らかにした。

11/08 14:34

京都大学の明和政子教授らの研究グループは、ヒトが他者の顔へ注意を向けるときの特徴と、その発達プロセスを明らかにした。

11/07 19:31

北海道大学の水波誠教授のグループは、コオロギを用いた研究によってコオロギの学習メカニズムの一端を解明し、昆虫の種間で学習の基本メカニズムに違いがあることを明らかにした。

11/07 19:00

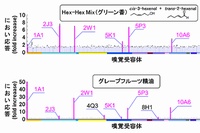

大阪市立大学の渡辺恭良特任教授・山野恵美特任助教らの研究グループは、香りによる抗疲労作用機構の一端を明らかにした。

11/06 16:36

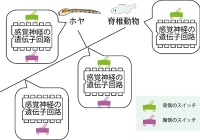

京都大学の佐藤ゆたか准教授らの研究グループは、脊椎動物にもっとも近縁な動物であるホヤが、脊椎動物型の感覚神経と無脊椎動物型の感覚神経の両方を持っていることを突き止めた。

11/06 16:11

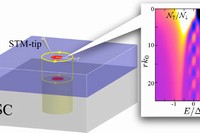

物質・材料研究機構の川上拓人特別研究員・古月暁主任研究者のグループは、今年1月に中国の研究グループによって報告された「特殊な超伝導状態に関する実験結果が」マヨラナ粒子の存在証拠になっていることを理論的に示した。

11/04 23:04

筑波大学の山際伸一准教授らの研究グループは、動きを捉えたセンサーや映像のデータを多数収めた「動きビッグデータ」から、スポーツにおいて目標とする理想の動きへの道筋を教示してくれる技術を開発した。

11/03 19:52

筑波大学の征矢英昭教授と中央大学の檀一平太教授の共同研究グループは、高齢期の男性では、身体の持久力が高いほど認知機能が高いことを発見した。

11/03 19:29

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、機体が安定した飛行状態で、先端と後端のソニックブームを同時に低減することを世界で初めて実証した。

11/03 19:22

名古屋大学大学院の大塚由美子研究員らの研究グループは、角度依存性のない青い構造色を示す鳥の羽を参考にして、温度などの刺激によって様々な色に変わる高分子ゲルを開発した。

11/02 22:57

東京工業大学の深谷亮産学官連携研究員らの研究グループは、銅酸化物超伝導体中の電気の流れをレーザー光でオフ・オンする方法を発見した。

11/02 20:51

超音速飛行時に爆音が発生する現象は『ソニックブーム』と呼ばれているが、JAXA(宇宙航空研究開発機構)がこれを低減させる技術を開発、超音速機の飛行試験で実証したそうだ。

10/29 00:35

筑波大学の林悠助教、理化学研究所糸原重美チームリーダーらの共同研究グループは、レム睡眠とノンレム睡眠の切り替えを司る脳部位を発見し、レム睡眠にはデルタ波と呼ばれる脳回路の再編成に重要な神経活動をノンレム睡眠中に誘発する役割があることを明らかにした。

10/27 17:37

京都大学の荻原祐二研究員・内田由紀子特定准教授らの研究グループは、新生児の名前の経時的な変化を分析することによって、日本文化は個性をより重視する個人主義文化に徐々に変容しつつあることを示した。

10/27 16:53

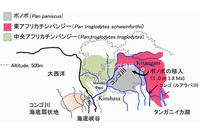

京都大学の竹元博幸研究員・川本芳准教授・古市剛史教授は、ヒト科の進化の舞台と種分化の過程に関する新しい説を提唱した。

10/26 22:09

筑波大学の武田文教授らの研究グループは、中年者のメンタルヘルスに対して、趣味・教養や運動・スポーツの余暇活動が有効であることを明らかにした。

10/25 23:01

理化学研究所の加藤忠史チームリーダー・笠原和起副チームリーダーらの共同研究グループは、うつ病・躁うつ病を伴う遺伝病の原因遺伝子の変異マウスが、自発的なうつ状態を示すことを発見した。

10/23 17:51