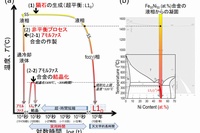

東北大学の牧野彰宏教授らの研究チームは、従来必須とされていたSm(サマリウム)、 Nd(ネオジム)、 Dy(ジスプロシウム)などのレアメタル元素を全く含まないFeNi磁石を作製することに成功した。

12/17 21:52

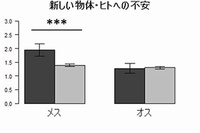

京都大学の堀裕亮博士らの研究グループは、HTR1A遺伝子の遺伝子型によって、馬の扱いやすさに違いがあることを明らかにした。

12/17 21:15

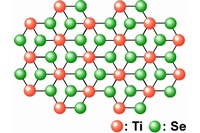

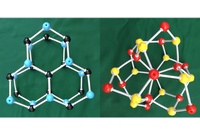

東北大学の菅原克明助教らの研究グループは、グラフェンを超える電子デバイスへの応用が期待されているチタン・セレン(TiSe2)原子層超薄膜の作製に成功した。

12/16 22:15

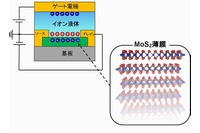

東京大学の岩佐義宏教授らの研究グループは、原子膜材料である二流化モリブデン(MoS2)の電気二重層トランジスタ(EDLT)構造において、MoS2表面に誘起される原子1層分の厚さの極めて薄い2次元超伝導体が、層に平行な方向の磁場に対して極めて強い耐久性を示すことを発見した。

12/15 19:15

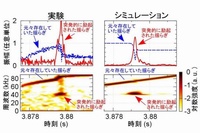

九州大学・伊藤早苗教授らの研究グループは、核融合科学究所の大型ヘリカル装置で発見された、閉じ込められたプラズマの中で発生する突発的な揺らぎの発生の機構を解明した。

12/14 21:37

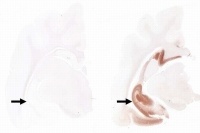

東京大学などによる共同研究グループは、ネコの脳にも、ヒトのアルツハイマー病と同じように、神経原線維変化が生じることを発見した。

12/14 21:36

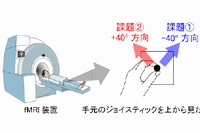

東京大学の今水寛教授らによる研究グループは、短期と長期の運動記憶が、脳の異なる場所に保存される様子を、世界で初めて画像として捉えることに成功した。

12/13 21:41

理化学研究所の出渕卓グループリーダー、クリストファー・ケリー研究員らをはじめとする国際共同研究グループは、K中間子崩壊における「CP対称性の破れ」のスーパーコンピュータを用いた計算に成功した。

12/13 21:05

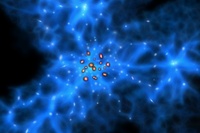

東京大学の梅畑豪紀日本学術振興会特別研究員らによる国際研究チームは、115億光年彼方に位置する若い銀河の大集団「原始グレートウォール」の中心に、爆発的な星形成活動を行っている銀河が9個も群れ集まっている様子を捉えることに成功した。

12/10 20:51

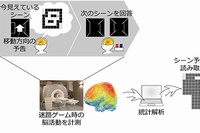

京都大学の石井信教授・鹿内友美大学院生らのグループは、迷路ゲームに取り組むときの脳活動から、次に見えてくるシーンの予測を読み取ることに成功した。

12/10 20:50

岡山大学の森田学教授・竹内倫子助教らの研究グループは、慢性歯周炎が急性化するのは気象変化後1~3日であることを、突き止めた。

12/09 21:21

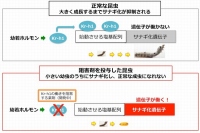

農業生物資源研究所は、昆虫の幼若(ようじゃく)ホルモンが働くメカニズムを解明した。

12/08 19:52

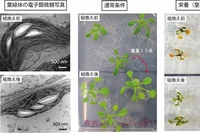

東京工業大学の増田真二准教授らの研究グループは、葉緑体が植物の成長・栄養応答を制御する新たな仕組みを発見した。

12/06 20:34

悪性腫瘍(がん)は無限に増殖するだけでなく、正常な組織との境界を越えて侵入したり(浸潤)、あるいは転移することにより、身体の各所で増大し、その結果宿主の生命を脅かす。

12/06 15:14

セイコーエプソンが使用済みの紙から新しい紙を製造できるオフィス向けデバイス「PaperLab」を開発したそうだ。

12/04 13:34

理化学研究所の茂呂和世チームリーダーらの共同研究チームは、自然リンパ球によって発症するアレルギー炎症を抑制するメカニズムを解明した。

12/03 17:04

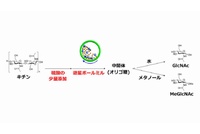

北海道大学触媒科学研究所の福岡淳教授と小林広和助教の研究グループは、カニやエビなど甲殻類の殻に含まれる「キチン」を分解してN-アセチルグルコサミンを得るための新しい手法を開発した。

12/03 16:42

ペンシルベニア州立大学の研究者が、超薄型ダイヤモンド「Diamond Nanothread」の生成方法を発見したそうだ。

12/03 15:21

筑波大学の浅井武教授・松竹貴大らの研究グループは、サッカーのトレーニングを積んでいる選手は状況を素早く見極める処理が速く、反応を出力するまでの処理も速いことを明らかにした。

12/02 16:27

京都大学の友永雅己准教授・松沢哲郎教授らの国際研究グループは、ウマ、チンパンジー、ヒト、イルカは、曲線や直線といった共通の要素を含む図形が類似して知覚される傾向にあることを明らかにした。

12/02 15:52

北海道大学は、一夫一妻制で雌雄ともにさえずり踊ることができるルリガシラセイキチョウのダンス行動をハイスピードカメラで撮影することにより、ヒトの目では捉えることができない非常に高速度で複雑なダンス行動を発見した。

11/27 23:02