NTT、NEC、富士通の3社は11日、世界最高水準の1チャネルあたり毎秒400ギガビット級のデジタルコヒーレント光伝送技術の実用化に向けた共同研究開発を開始したと発表した。

12/11 19:34

このところ次世代不揮発性メモリに関する開発が活発化しているが、東芝は12月10日、モバイルプロセッサ用キャッシュメモリ向けの低消費電力STT-MRAMを開発したと発表した。

12/11 17:12

ベルギーのナノエレクトロニクス研究組織 imec が、極小サイズの湾曲可能な液晶ディスプレイを開発したとのこと。

12/11 13:20

ヌタウナギは外敵に対する防御手段として体側に並ぶ孔から粘液を放出するが、カナダ大学の研究チームが、このヌタウナギの粘液を取り出し、繊維として再構成することに成功した。

12/10 20:00

シャープは10日、逐次駆動方式に比べてS/N比約8倍の高感度技術を搭載し、ペン入力やマルチタッチ操作が可能なタッチパネルシステム(適用画面サイズは5型、7型、20型、60型)を開発したと発表した。

12/10 12:58

東芝は10日、スマートフォンやタブレットなどに搭載されているモバイルプロセッサ用キャッシュメモリ向けに、世界最高の低消費電力性能を実現した新方式の不揮発性磁性体メモリ(STT-MRAM)を開発したと発表した。

12/10 11:38

過去30年間でロブスターの漁獲高が4倍以上に増加している米メイン州のメイン湾では、海底でロブスターが共食いする様子が観察されたそうだ。

12/09 13:31

フランス国立情報学自動制御研究所(INRIA)で周囲360度を見渡せる装置「FlyViz」が開発された。

12/07 19:12

オークローンマーケティング(OLM)、三重テレビ放送、日本電信電話(NTT)は6日、三重テレビの放送を受信できる地デジ放送視聴者を対象に、OLMが制作・提供するテレビ通販番組「ショップジャパン」にて、「モバイル動画透かし技術」を使用した、テレビ通販番組とインターネット情報をスマートフォンでつなぐ新たなテレビショッピングスタイルの実証実験を行うと発表した。

12/06 21:28

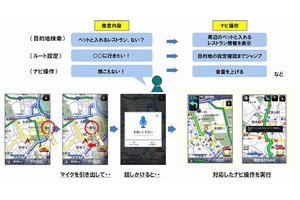

NTTドコモとパイオニアは4日、話しかけるだけで情報を調べて教えてくれるドコモの音声エージェント機能「しゃべってコンシェル」の技術を応用した、自動車向け音声意図解釈技術を共同で開発したと発表した。

12/04 18:10

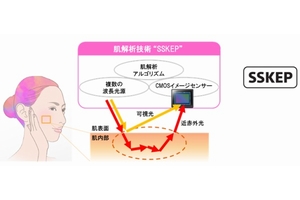

ソニーは3日、肌のきめ・しみ・毛穴・明るさ・色味など、高精度かつ高速に肌解析をする技術 “SSKEP(Smart Skin Evaluation Program)”を開発したと発表した。

12/04 10:43

北京生命科学研究所の李文輝博士を筆頭とする研究チームが、B 型肝炎ウイルス (HBV) およびそれに寄生するD 型肝炎ウイルスが肝細胞に侵入する際に利用する「受容体」を、初めて明らかにした。

11/29 11:20

近年、化石燃料の燃焼により大気中に放出された二酸化炭素が海水に溶け込むことで、海洋の酸性化が進んでいると言われている。

11/29 06:00

視覚障害者の網膜を直接刺激することで、視覚を提供するというデバイスは以前から研究されており、低い解像度でかつグレースケールの視覚を提供するレベルにまで研究は進んでいた。

11/28 17:37

人間が作り出した技術が人類滅亡の脅威となる可能性はこれまでも各所で取り上げられてきたが、映画「ターミネーター」のように、機械によって人類が滅ぼされる脅威を研究する通称「ターミネーター学」にケンブリッジ大学が本気で取り組むことになりそうだ。

11/27 08:00

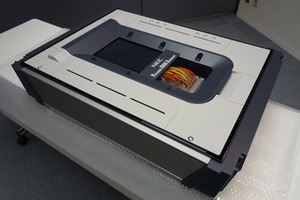

NECは22日、現在開発中である、DNAの抽出から解析までのプロセスを一貫して行うことのできる個人識別用ポータブル型DNA解析装置の精度について、科学警察研究所と共同評価を実施したと発表した。

11/24 20:43

空気中の水分を集めて飲料水を作り出す装置は/.Jでも何度か紹介されているが、米国のスタートアップ企業 NBD Nano は、アフリカ・ナミブ砂漠に住む甲虫の生態を参考にして空気中の水分を集めるボトルを開発中だという。

11/24 15:41

Western Ontario 大学の Adrian Owen 教授が、12 年間植物状態と診断されてきた男性と、MRI を使って対話することができたとのこと。

11/19 12:50