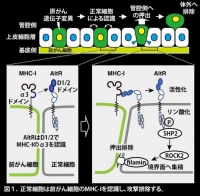

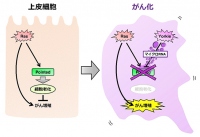

早稲田大学は25日、早稲田大学高等研究所の丸山剛(まるやまたけし)准教授を中心とする研究グループが、非免疫細胞の上皮細胞が前がん細胞を認識し、排除する仕組みを解明したと発表した。

10/27 11:21

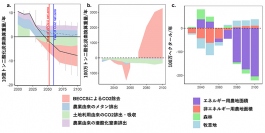

京都大学、立命館大学などは8日、大規模なCO2の除去に頼らず、早期にCO2排出の削減をおこなうことで、パリ協定における地球温暖化対策の目標を実現した場合の、土地利用・食料システムへの影響を明らかにしたと発表した。

10/11 16:43

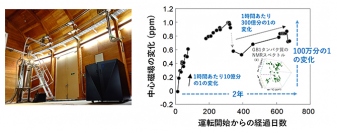

理化学研究所、科学技術振興機構(JST)などの研究グループは24日、高温超電導線材の超電導接合技術を実装したNMR装置(核磁気共鳴装置)について、約2年間の永久電流運転に成功したと発表した。

09/28 17:45

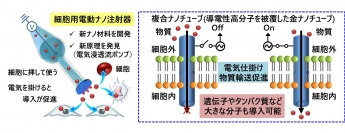

早稲田大学、理化学研究所などは10日、細胞内に物質を注入するための細胞用電動ナノ注射器を開発したと発表した。

09/12 07:12

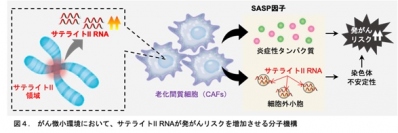

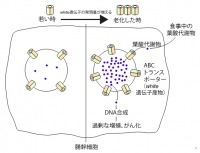

がん研究会、科学技術振興機構などは24日、老化細胞が慢性的な炎症を引き起こす仕組みを解明したと発表した。

08/26 16:43

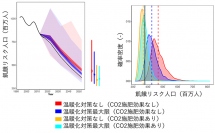

京都大学、立命館大学、農研機構、国立環境研究所などは10日、複数のシミュレーションモデルを組み合わせて、地球温暖化に伴って増加が予想される熱波、洪水などの極端な気象現象が飢餓リスク人口に与える影響を推計したと発表した。

08/11 17:13

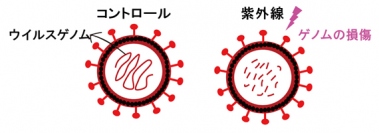

塩野義製薬は26日、これまで開発を進めてきた新型コロナウイルス感染症の治療薬(開発番号:S-217622)について、第1相臨床試験を開始したと発表した。

07/27 17:46

九州大学や日本炭素循環ラボなどの研究グループは22日、CO2を選択的に透過する高性能な分離膜「アミン含有ゲル粒子膜」の開発に成功したと発表した。

06/23 17:23

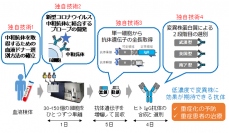

広島大学や京都大学などの研究グループは14日、多重変異株を含む新型コロナウイルスについて、10日で、中和抗体を取得できる技術を開発したと発表した。

05/18 16:40

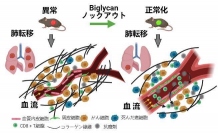

北海道大学は10日、マウスを使った実験で、糖タンパクの一種である「Biglycan」を阻害すると、がんの内部環境が正常化され、抗がん剤の送達が改善されると共に、免疫細胞の浸潤が増加することが確認されたと発表した。

05/13 08:19

理化学研究所や関西学院大学などは6日、ショウジョウバエについて、老化によって腸幹細胞ががん化する仕組みを解明したと発表した。

04/07 17:34

ロンドン大学衛生熱帯医学大学院は15日、感染力が他の新型コロナウイルスに比べて強いイギリス型変異株の致死率が、他のコロナウイルスに比べて、55%高いことが解ったと発表した。

03/18 17:23

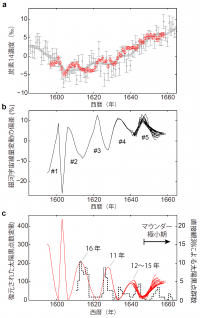

千葉大学、武蔵野美術大学などは10日、樹木の年輪に含まれる炭素14を世界最高精度で測定することで、17世紀に起こったマウンダー極小期直前における太陽活動を明らかにしたと発表した。

03/11 17:47

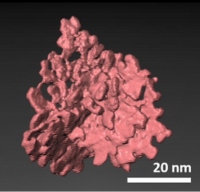

京都大学は17日、新しく水を電気分解する触媒(以下、水電解触媒)「RuIrナノコーラル」の開発に成功したと発表した。

02/19 08:07

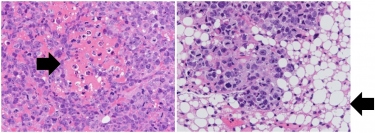

国立がん研究センター、慶應義塾大学などは5日、がんの1種である骨肉腫の細胞を無害な脂肪細胞に変化させることに成功したと発表した。

02/07 16:03

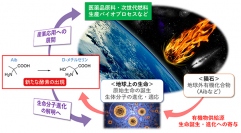

京都大学は20日、地球外の有機物、2-アミノイソ酪酸(Aib)を代謝する放線菌を発見し、その代謝過程を解明したと発表した。

01/22 18:14

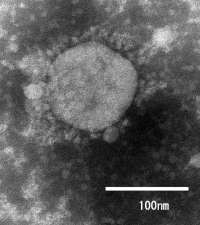

国立感染症研究所は4日、イギリスで猛威をふるう新型コロナウイルスの変異株(SARS-CoV-2変異株VOC-202012/01)の分離に成功したと、発表した。

01/06 17:11

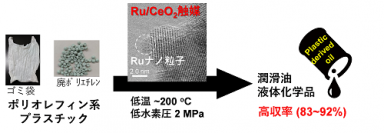

東北大学と大阪市立大学は15日、ポリオレフィン系プラスチックを低温条件下で高効率に有用化学品に変換できる、新しい触媒(酸化セリウム担持ルテニウム、Ru/CeO2)の開発に成功したと発表した。

12/17 20:01

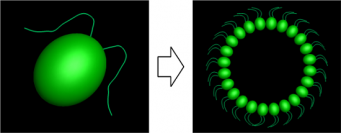

東北大学は17日、細胞が集まって集団で運動することによって、単体で運動するよりも、100倍も運動性能が向上することを発見したと発表した。

11/19 16:21

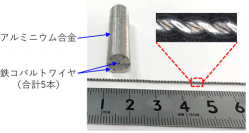

東北大学、山形大学などからなる共同研究グループは9日、鉄コバルト系磁歪(じわい)ワイヤーをアルミニウム合金に埋め込むことで、衝撃に強い振動発電用の金属材料の開発に成功したと発表。

11/10 16:02

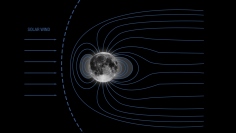

アメリカ航空宇宙局(NASA)は15日、地球と月の磁場が結合することで、初期の激しい太陽風から、古代の地球の大気を保護したと考えられるとする研究成果を発表した。

10/17 16:07