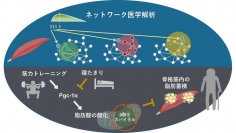

名古屋大学は15日、糖鎖生命コア研究所やハーバード大学との共同研究により、筋トレによって筋肉の老化が抑制されるメカニズムを遺伝子レベルで解明したと発表した。

12/22 09:08

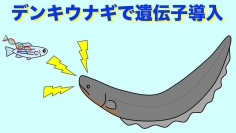

名古屋大学は5日、京都大学との共同研究により、デンキウナギの放電によって周囲の生物の細胞に環境中のDNAが取り込まれ、遺伝子の組み換えが起こる可能性があることを突き止めたと発表した。

12/09 09:51

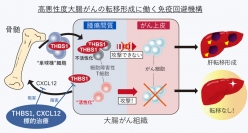

京都大学は10月27日、悪性度が高い大腸がんについて、その転移にトロンボスポンジン-1(以下THBS1)と呼ばれるタンパク質が重要な役割を果たしていることを突き止めたと、発表した。

11/01 08:06

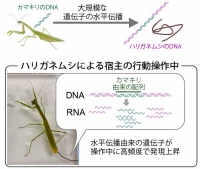

京都大学や理化学研究所は20日、寄生虫のハリガネムシが宿主のカマキリを操って川や池に入水させる際に、ハリガネムシがカマキリから獲得した遺伝子が関係している可能性があることを明らかにしたと発表した。

10/22 07:05

京都大学、テラバースなどは12日、Open AIが開発したChatGPT 4を応用して、仏教チャットボット「親鸞ボット」と「世親ボット」を開発したと発表した。

09/15 07:44

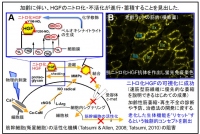

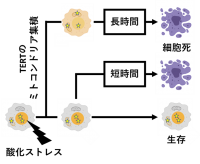

東京大学は4日、がん細胞が細胞死を制御する仕組みの一端を解明したと発表した。タンパク質の1種であるテロメラーゼ逆転写酵素(以下、TERT)の細胞内における分布が、カギを握るという。

09/06 15:55

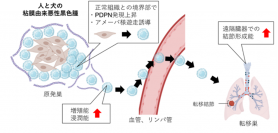

東京大学、東北大学などは7月27日、粘膜に発生する悪性黒色腫について、人と犬に共通する転移を促進する仕組みを解明したと発表した。

08/01 07:12

熊本大学、科学技術振興機構などは11日、ねずみの仲間で、非常に老化しにくいハダカデバネズミについて、その体内で老化細胞を除去する仕組みを解明したと発表した。

07/15 15:19

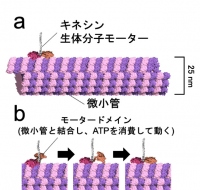

京都大学、九州大学などは20日、生体分子モーター「キネシン」を試験管内で簡単に合成することに成功したと発表した。

06/24 09:54

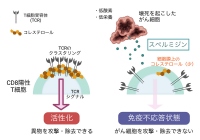

東京大学、慶応義塾大学などは6日、がん細胞が壊死(えし)するときに、免疫細胞を強力に抑制する物質を放出することを確認したと発表した。

06/10 09:05

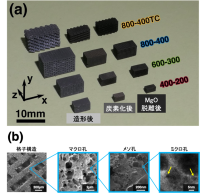

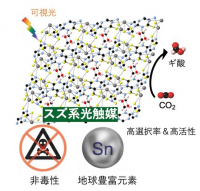

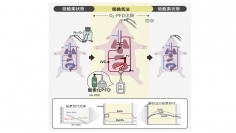

東京工業大学、関西学院大学などは5月30日、可視光を用いて、CO2からギ酸を高効率的・高選択的に合成する固体光触媒KGF-10を開発したと発表した。

06/01 16:20

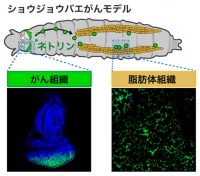

理化学研究所は16日、がんが進行すると全身が衰弱するがん悪液質に、がん細胞が分泌するタンパク質の1種ネトリンが関係していることを突き止めたと発表した。

05/20 08:43

京都大学や東北大学などの研究グループは27日、キノコが張り巡らせた菌糸のネットワークにおいて、我々の神経細胞と同じように、方向性をもって電気シグナルの伝達がおこなわれている可能性があることを、野生のキノコで初めて確認したと発表した。

03/30 16:06

名古屋大学、東京医科歯科大学などは13日、ブタを使った動物実験で腸において体内の換気に成功したと発表した。

03/17 08:32

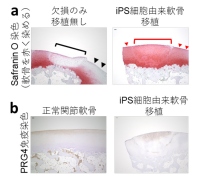

京都大学iPS細胞研究所や大阪大学などからなる研究グループは20日、霊長類モデルを使った動物実験において、他のサルのiPS細胞から作製した軟骨を移植し、関節を再生することに成功したと発表した。

02/24 16:26

早稲田大学らの研究グループは8日、サステナジーと共同で、太陽光発電パネルの下で「協生農法」を実施するための、高性能ロボットを開発したと発表した。

02/13 15:49

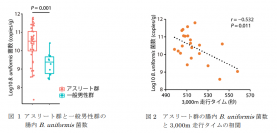

慶応義塾大学、科学技術振興機構などは26日、腸内細菌の1種「B. uniformis(Bacteroides uniformis)」が、人間の持久運動能力を向上させることを明らかにしたと発表した。

01/31 08:12

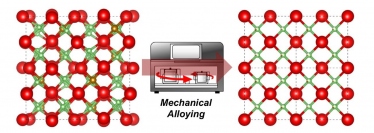

東北大学、名古屋工業大学などは17日、鉄を使った大容量なリチウムイオン電池正極材料の開発に成功したと発表した。

01/20 07:59

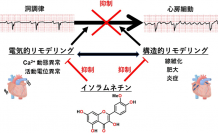

産業技術総合研究所は22日、タマネギなどに含まれるポリフェノールの1種であるイソラムネチンに、不整脈の1種である心房細動を予防する効果があることを確認したと発表した。

12/24 09:20

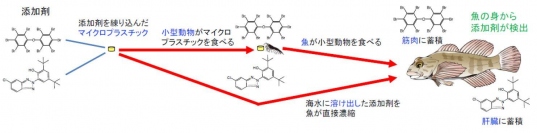

北海道大学、東京農工大学などは7日、マイクロプラスチックに含まれる添加剤が、食物連鎖などを通じて、魚類の体内に蓄積することを世界で初めて確認したと発表した。

12/12 16:30

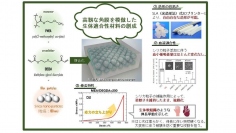

名古屋大学は21日、優れた生体適合性を持ちながら、柔らかく、強靭な新しい生体適合性材料の開発に成功したと発表した。

11/24 16:19