関連記事

高感度で5分以内に新型コロナ感染を診断 理研らが「SATORI法」開発

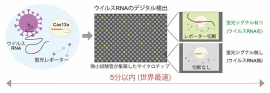

SATORI法によるウイルスRNAのデジタル検出原理(画像: 理化学研究所の発表資料より)[写真拡大]

新型コロナウイルスに対抗するため、治療法、予防法、診断法についての研究が世界中で行われている。理化学研究所らの研究グループは19日、新型コロナウイルスのRNAの1分子を識別できる超高感度、かつ5分以内で結果が出る超迅速な検出法を開発したことを発表。1回の検査にかかる費用はおよそ9ドル程度という。

【こちらも】AIで新型コロナウイルス診断 PCR検査で6時間がCT画像1分で判断 中国企業

今回の研究には、理化学研究所の渡邉力也主任研究員、篠田肇研究員、東京大学の西増弘志教授、濡木理教授、京都大学の野田岳志教授らが参加。研究結果は、4月19日のオンライン版Communications Biologyに掲載された。

現在日本国内において、新型コロナウイルス感染の診断法として多く利用されているのは、「抗原定性検査」と「PCR法」である。抗原定性検査とは、鼻の奥から採取した鼻咽頭ぬぐい液の中に含まれている「ウイルス特有のタンパク質」の有無を調べる方法だ。この方法は30分ほどでその場で結果が出る。だがウイルスの量があまりに少ないと検知できないため、現時点では発症後2日から9日の間の感染者で診断が可能な方法だ。

PCR法は、唾液や咽喉頭ぬぐい液中に含まれるウイルスRNAを、人工的にコピーをつくらせることで検出可能な濃度まで増やして診断する方法だ。この場合、感染してすぐや、感染後時間が経ってウイルス量が減っていても検出できる。だがどんなに早くとも1~数時間かかってしまうことが難点であり、患者数が増えてくると、診断が追いつかなくなりがちだ。

今回の新しい検出方法である「SATORI法」は、次の通りだ。まず、新型コロナウイルスのRNAと結合するガイドRNAを持たせた、CRISPR-CAS13aという酵素を作成。この酵素は、ウイルスなどの1本鎖のDNAやRNAに結合すると、周りに存在する特定の配列の核酸を切断するようになることが知られている。この性質を利用して、核酸部分が切断されると蛍光を発する蛍光レポーターで検出する。

つまり新型コロナウイルスのRNAが存在すると、CRISPR-CAS13aがウイルスRNAと結合し、蛍光レポーターの核酸を切断して蛍光を発するようになる。そして蛍光を発したものが新型コロナウイルス陽性となる。これを1箇所あたり3fL(fLは100兆分の1L)という非常に小さな試験管が集まったマイクロチップアレイ上で行い、蛍光の有無をデジタル信号としてカウントする。

このSATORI法を現在の検査法に加えていくことで、新型コロナ感染者の診断を今後さらに迅速に行えることが期待できる。さらにこの手法は、新型コロナウイルスだけでなく様々な感染症の診断にも応用していくことが可能だ。疾患のバイオマーカーなどの検出にも用いることができるため、癌などの早期診断にも利用していけるだろう。

この研究成果はすでに特許を取得しており、今後は、実用化に向けて企業との研究開発を進める方針だ。(記事:室園美映子・記事一覧を見る)

スポンサードリンク

関連キーワード