関連記事

生殖細胞が脊椎動物の寿命・老化を制御 阪大らが解明

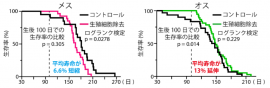

研究の概要。生殖細胞を除去したメスは寿命が縮み、オスは寿命が伸びた。(画像: 大阪大学の発表資料より)[写真拡大]

大阪大学は13日、精子・卵子などの生殖細胞が、脊椎動物の寿命・老化を制御していることを突き止めたと発表した。

【こちらも】オスはなぜオスを攻撃しメスに求愛するのか、仕組の一端を解明 東大

オスの生殖細胞は寿命を縮め、メスの生殖細胞は寿命を伸ばしているという。

また同時に、研究グループは、ビタミンDが抗老化ビタミンであり、その投与により脊椎動物の寿命を伸ばすことができる可能性があることも突き止めた。

安全性が高く効果的な健康寿命を伸ばす方法の開発につながる可能性があるという。

■生殖細胞と寿命・老化の関係

動物の生殖と寿命の関係については、「生殖と寿命のトレードオフ仮説」が長年信じられてきた。生殖能力が高くなるほど寿命が短くなり、逆に生殖能力が低くなるほど寿命が長くなる、という仮説だ。

数多くの観察結果からこの仮説は支持されてきたが、25年前にこの仮説を支持する発見があった。

無脊椎動物である線虫について、生殖細胞を除去するだけで寿命が伸びることが確認されたのだ。また同様の結果は同じく、無脊椎動物であるショウジョウバエについても得られている。

ただ脊椎動物については、生殖細胞を除去したヒトの男性(宦官)について、寿命が伸びることを示すデータ研究はあるが、実験的な検証はおこなわれてこなかった。

理由は脊椎動物の寿命が長いためだ。たとえば、実験動物としてよく使われるマウスは、比較的寿命が短いが、それでも数年の寿命を持つ。これでは実験に長い時間がかかってしまう。

そこで研究グループが注目したのが、キリフィッシュだ。キリフィッシュは脊椎動物でありながらその寿命は数カ月と非常に短い。

■生殖細胞はオスでは寿命を縮め、メスでは寿命を伸ばす

研究グループは、胚の発生中に生殖細胞の形成に関わる遺伝子の働きを阻害し、キリフィッシュから生殖細胞を除去した。

その結果、通常キリフィッシュはオスよりもメスの方が20%ほど寿命が長いが、オスとメスで寿命が同程度になった。

メスでは、女性ホルモン、エストロゲンの顕著な減少による脂質合成の増加や血液凝固因子の増加により、心血管疾患のリスクが増加。また、酸化ストレスを引き起こすインスリン/IGFシグナルも活性化。寿命の短縮につながったと考えられるという。

これに対してオスでは、ビタミンDシグナルが活性化し、筋肉、皮膚、骨の健康状態が改善。寿命の延長につながったと考えられるという。

実際、研究グループがキリフィッシュにビタミンDを投与したところ、オス・メス問わず、寿命が伸びることが確認された。

研究グループでは今後、生殖細胞と寿命・老化の関係についてそのメカニズムなどについてより詳しく調べていきたいとしている。

なお今回の研究は、大阪大学微生物病研究所の石谷太教授、阿部耕太助教らの研究チームが、大阪大学大学院医学系研究科や九州大学生体防御医学研究所、群馬大学生体調節研究所と共同で行ったものであり、その成果は、米国科学誌「Science Advances」に6月13日に公開されている。(記事:飯銅重幸・記事一覧を見る)

スポンサードリンク