関連記事

JAXA、合体間近の超大質量ブラックホールからのシグナルを解析

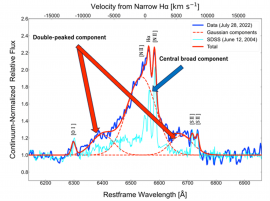

SDSS J1430+2303のHα領域の分光スペクトル(横軸は波長、縦軸は連続光に対する輝線の強度)(JAXA宇宙科学研究所の発表資料より)[写真拡大]

恒星ブラックホール同士の合体は、この宇宙ではありふれた現象で、これまでに何度もそこからの信号である重力波を捉えることに成功している。重力波は非常に微弱な信号のため、ブラックホールのような大質量天体が連星系を構成している場所で、それらが合体しないと捉えることができないのだ。

【こちらも】ブラックホールの劇的な発光の瞬間を捉えることに成功 バーミンガム大ら

だがブラックホールには恒星ブラックホールよりもけた違いに大きなものが、銀河の中心には必ずと言ってよいほどの確率で存在する。これを超大質量ブラックホール(略称SMBH)と呼ぶが、SMBH同士の合体は、100億年単位の時間スケールの中で1度あるかないかといった頻度でしか起きないと考えられている。

この大変珍しいとされるSMBH同士の合体が、数年以内に起きるかもしれないという。それはI型セイファート銀河に分類される、双子の銀河SDSS J1430+2303だ。JAXA宇宙科学研究所は14日、SDSS J1430+2303からの信号を詳細に調べた研究結果を公開し、世紀の大事件の最新情報を明らかにした。

これによれば、双子のSMBH同士がお互いの周りを周回する運動に伴い、大量の物質がSMBHに降着。これに伴って非常に明るい連続光が生成され、その連続光によって照らされた原子や分子、イオンが様々な領域から輝線を放射しており、この輝線の光度の変動には周期性があるという。しかも、光度変動周期は徐々に減衰しており、これは合体が間近に迫っていることを示す兆候だ。

この輝線をスペクトル分析すると、輝線は2つの光源から発せられ、これらはCentral broad componentおよびDouble-peaked componentと名付けられている。Central broad componentは、SMBHから離れた位置から放射され、Double-peaked componentは、SMBH近傍から放射されていることが判明した。

SDSS J1430+2303の観測は、今後も継続的に実施される予定だが、人類がこれまでに遭遇したことがなく、しかもこれが最初で最後の観測チャンスになるかもしれないため、本研究の推移に注目が集まることだろう。心配なのは、この世紀の大事件が地球生命の危機を招く可能性についてだが、そのことについては論文では触れられておらず、楽観的に構えるべきか。(記事:cedar3・記事一覧を見る)

スポンサードリンク