関連記事

【QAあり】スターツ出版、1Qは全事業で黒字化を達成 縮小する出版業界の中で成長継続、書籍売上高は2016年比で5倍以上の規模に

【QAあり】スターツ出版、1Qは全事業で黒字化を達成 縮小する出版業界の中で成長継続、書籍売上高は2016年比で5倍以上の規模に [写真拡大]

スターツ出版のビジョン

菊地修一氏(以下、菊地):スターツ出版社長の菊地です。いつも本当にありがとうございます。会社説明を行います。

まず、弊社のビジョンは「感動プロデュース企業へ」です。

スターツ出版のミッション

菊地:ミッションは「文化と笑顔の需要創造」を掲げています。

3ヶ年成長戦略の基本方針

菊地:3ヶ年成長戦略の基本方針です。こちらは、今年が3年目に当たります。

方針の1番目は「穏やかで、伸び伸びとした、社員の成長が持続できる企業風土」です。2番目は「信頼され、時代の変化に応じた、商品とサービスを、次々と提供」、3番目は「企業価値を上げ、一人でも多くのステークホルダーに喜びを」としています。

この3つを基本方針として経営しています。

スターツ出版の事業領域

菊地:弊社の事業領域は、大きく分けて2つあります。1つは、書籍コンテンツ事業です。こちらは小説投稿サイトを起点とした書籍・電子書籍・コミックビジネスで、数々のレーベルを発刊しています。

もう1つのメディアソリューション事業の中には2つのサービスがあり、1つが「OZのプレミアム予約」、もう1つがブランドソリューションです。「OZのプレミアム予約」は、厳選店舗だけを掲載している「オズモール」の送客手数料ビジネスとなります。

ブランドソリューションは「東京地域密着×リアル体験でブランド力を活かしたソリューションビジネス」です。老舗の『オズマガジン』などの雑誌やWebサイトの「オズモール」、最近ではSNSの「OZレポーターズ」を利用したソリューションビジネスで構成しています。

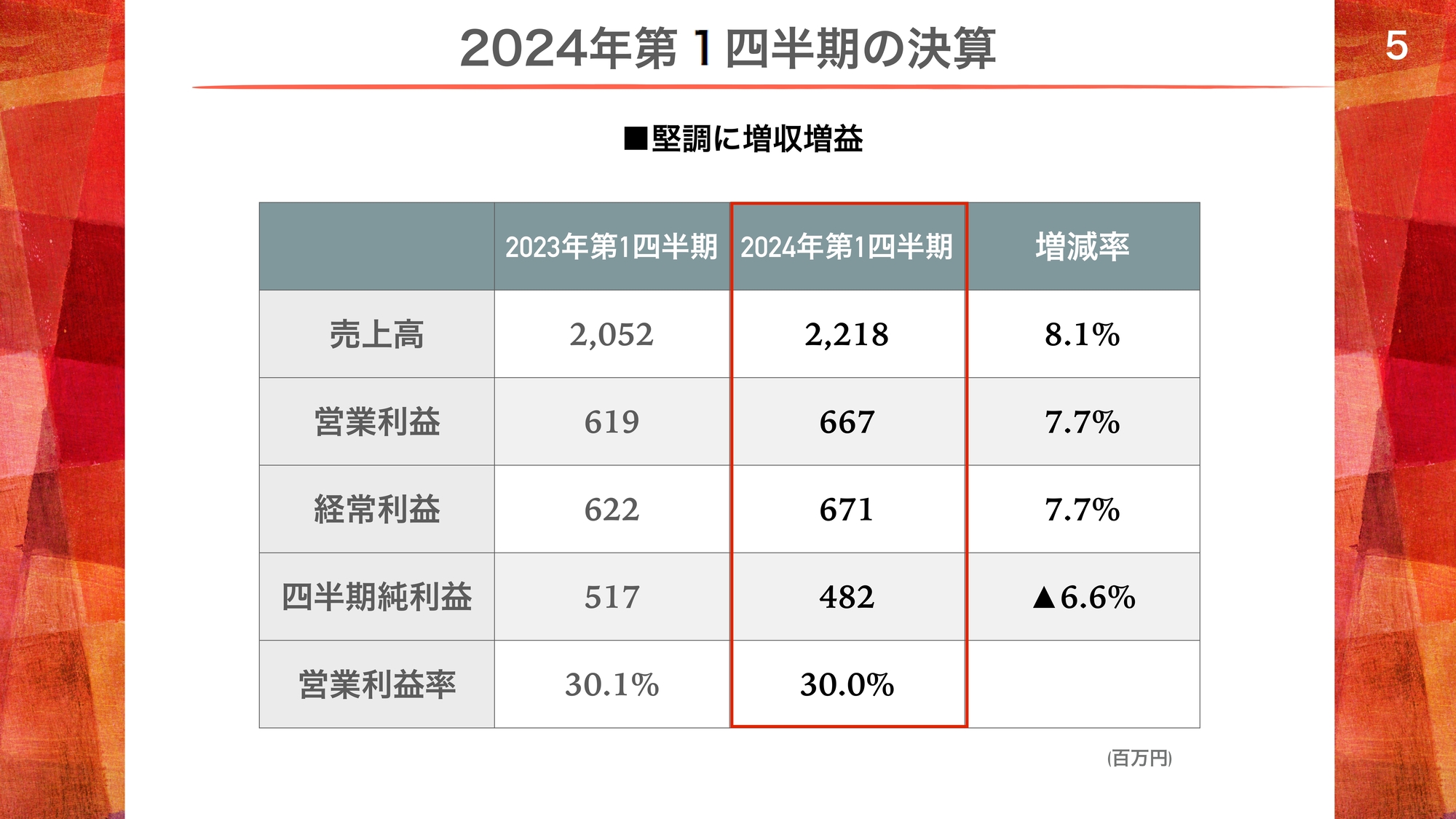

2024年第1四半期の決算

菊地:2024年第1四半期の決算は、堅調に増収増益で終えることができました。売上高は22億1,800万円、営業利益は6億6,700万円、経常利益は6億7,100万円、四半期純利益は4億8,200万円で、営業利益率は30パーセントと比較的高い水準でした。

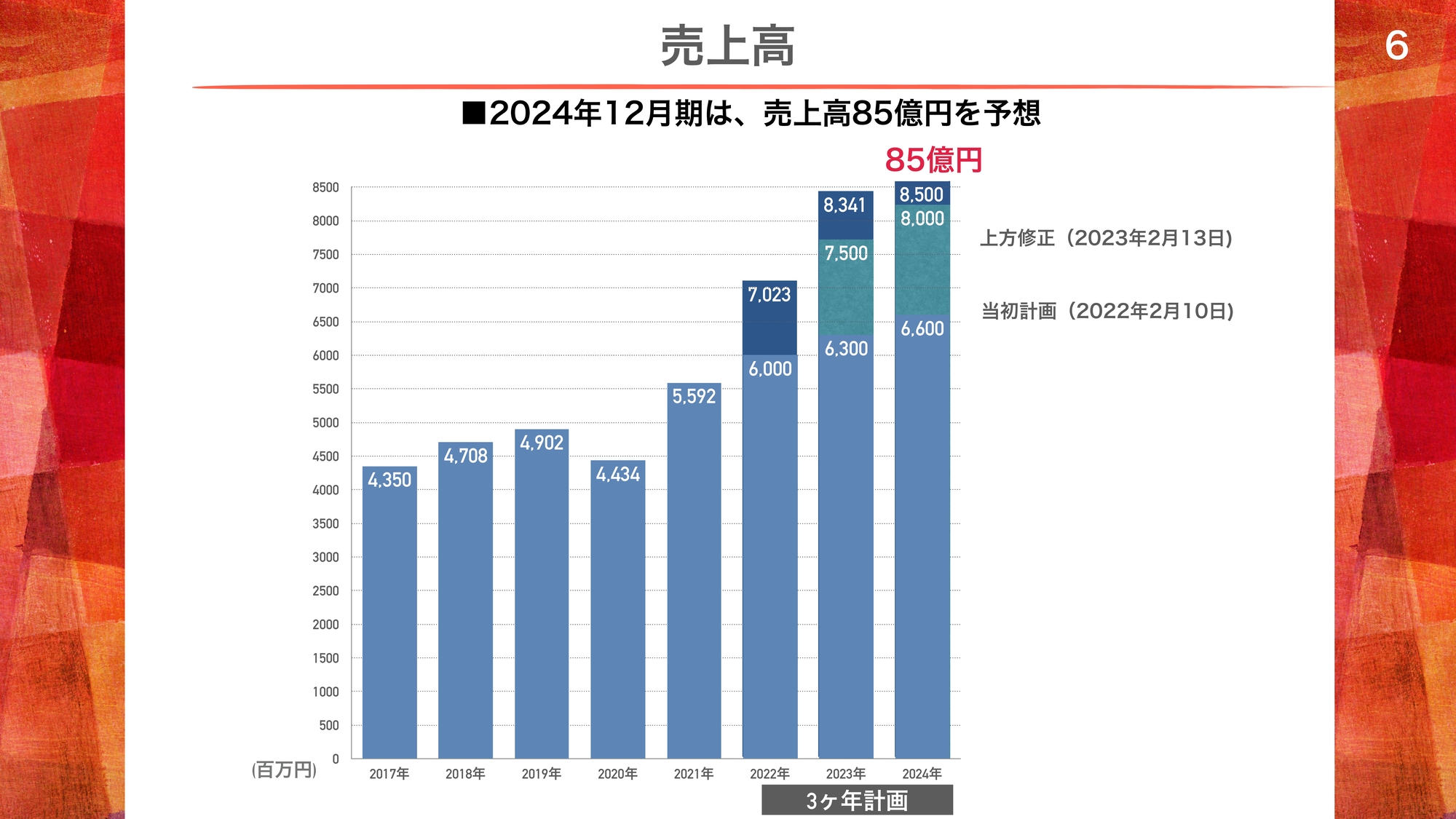

売上高

菊地:8年間の売上高のグラフです。2020年はコロナ禍で一時的に下がりましたが、基本的にはこの8年間、右肩上がりとなっています。

しかも、3ヶ年計画をスタートさせた2022年からは、当初計画をはるかに上回る修正をしました。最終的に2023年の売上高は83億4,100万円で、今年は85億円を見込んでいます。

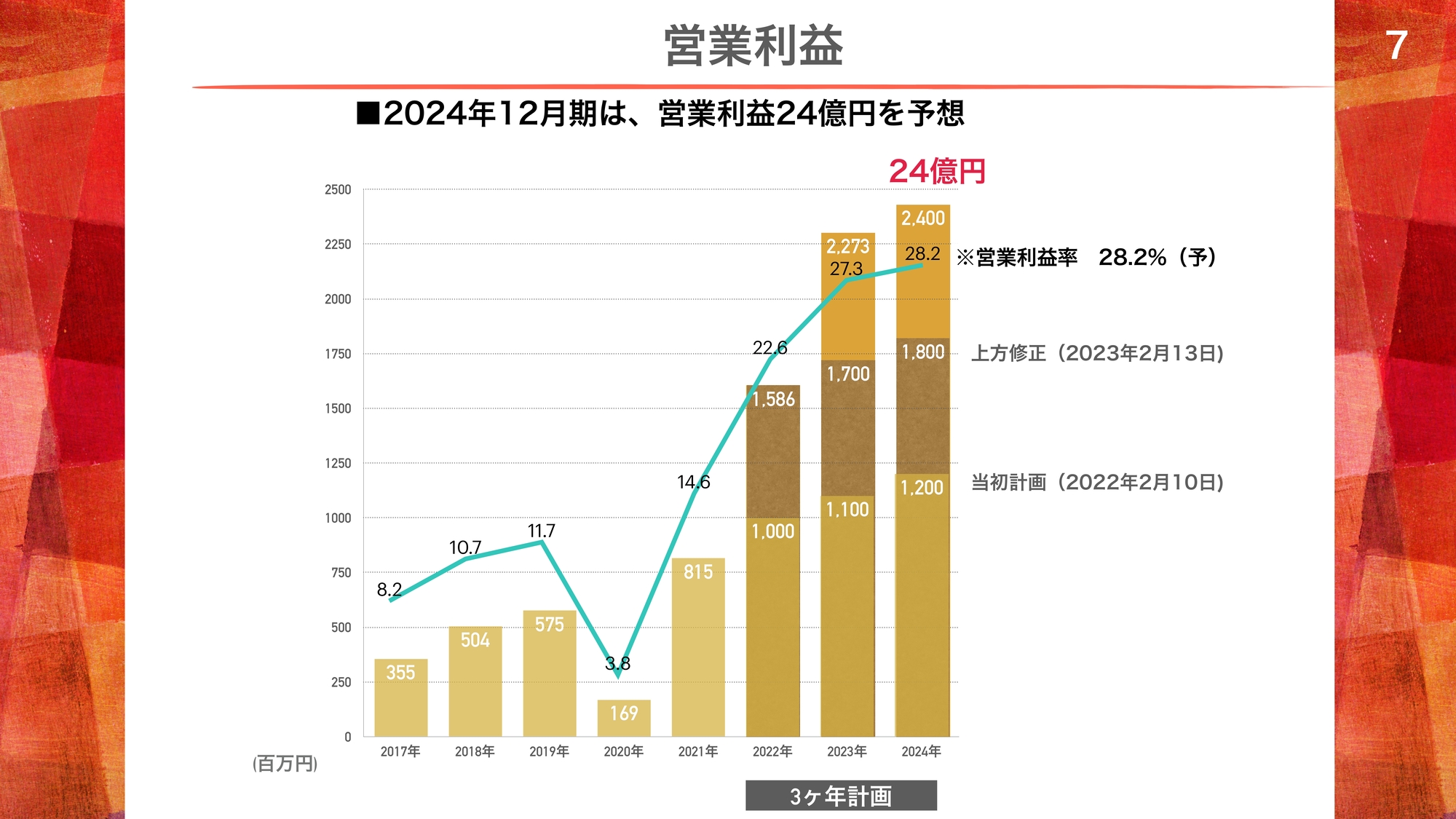

営業利益

菊地:営業利益です。こちらも2020年のコロナ禍では落ち込みましたが、基本的には右肩上がりとなっています。3ヶ年計画においてはかなり大きな上方修正を行い、非常に高い営業利益率を出しています。

2023年の営業利益は22億7,300万円です。今年は過去最高益を更新したく、24億円という予想を出しています。

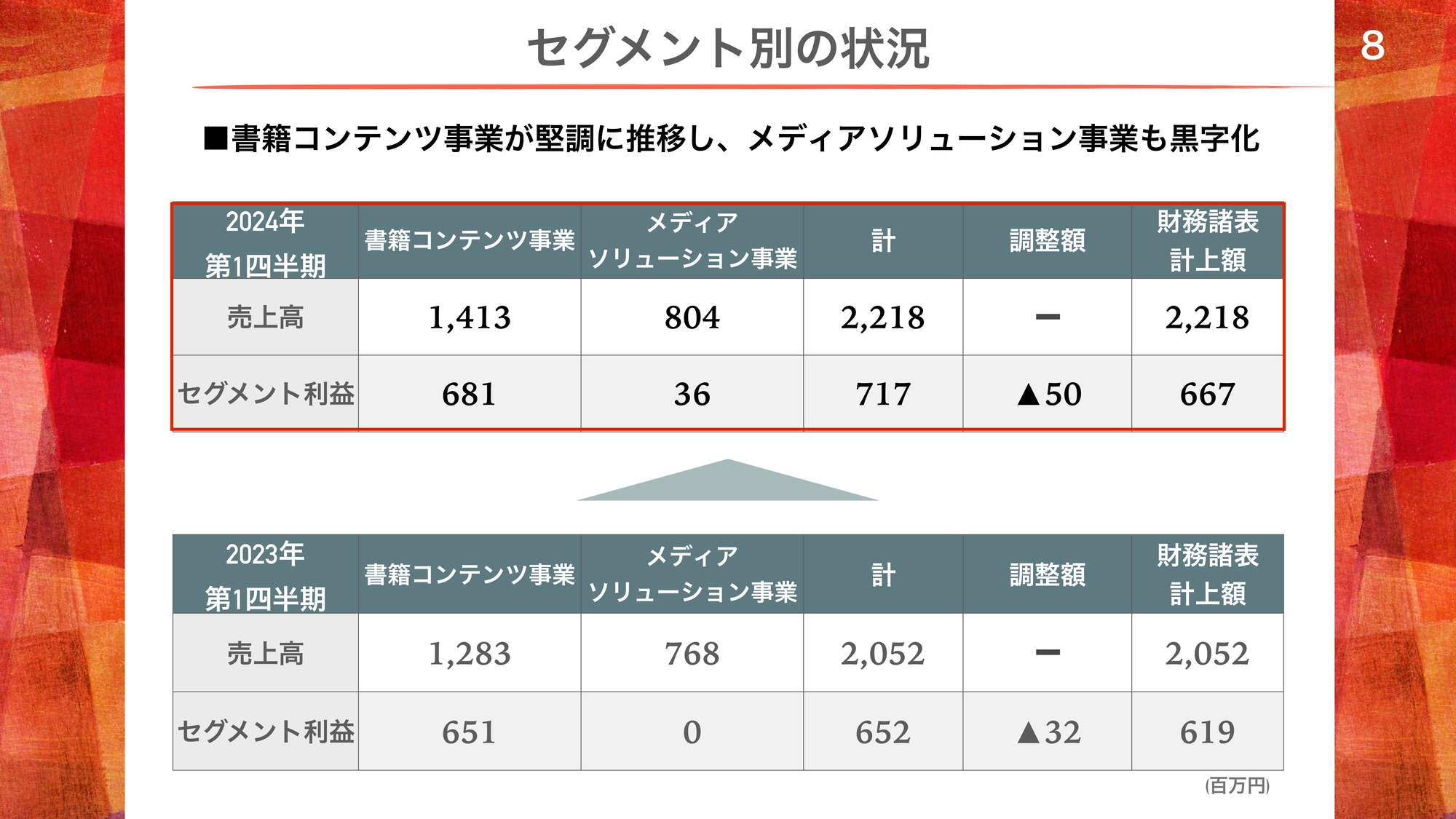

セグメント別の状況

菊地:セグメント別の状況です。2023年第1四半期から2024年第1四半期において、書籍コンテンツ事業の売上高は引き続き伸びています。利益も堅調です。

メディアソリューション事業は、雑誌等が含まれる事業で、比較的厳しい状況が長く続いていました。2023年第1四半期は営業利益が出ない状態でしたが、今年は3,600万円の黒字になりました。これにより、足元ですべての事業が黒字化しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):書籍コンテンツ事業は、売上も利益もかなり伸びていて、特に利益率が高いのが御社の1つの特徴かと思います。利益率はどのぐらいが限界値なのでしょうか?

将来、売上が伸びれば当然伸びてくるのか、それとも売上はそこそこでも利益をより伸ばせる施策があるのか、利益率の今後について取り組みなどを教えてください。

菊地:この利益率は業界的にも最高値で、正直なところ、これだけ利益率が高い出版社は多くないと思います。その源泉の1つは、電子書籍・電子コミックが堅調に売れていることです。こちらは在庫がなく、利益率がもともと高いのです。

もう1つは、今はどこの出版社も紙の本が非常に厳しいですが、その中で弊社は重版がかかる作品が非常に多いです。

重版がかかると原価が全部リクープされ、営業利益率が高くなります。重版で数十万部、中には100万部近く売れているものもあり、それにより高い利益率を堅持しているのです。

弊社において現在の利益率をさらに上げていくことは難しいと考えています。この利益率を堅持し、多少減ったとしてもさらに発行点数を増やしてヒットする作品を多く出していくことで、売上、利益を伸ばしていきたいと考えています。

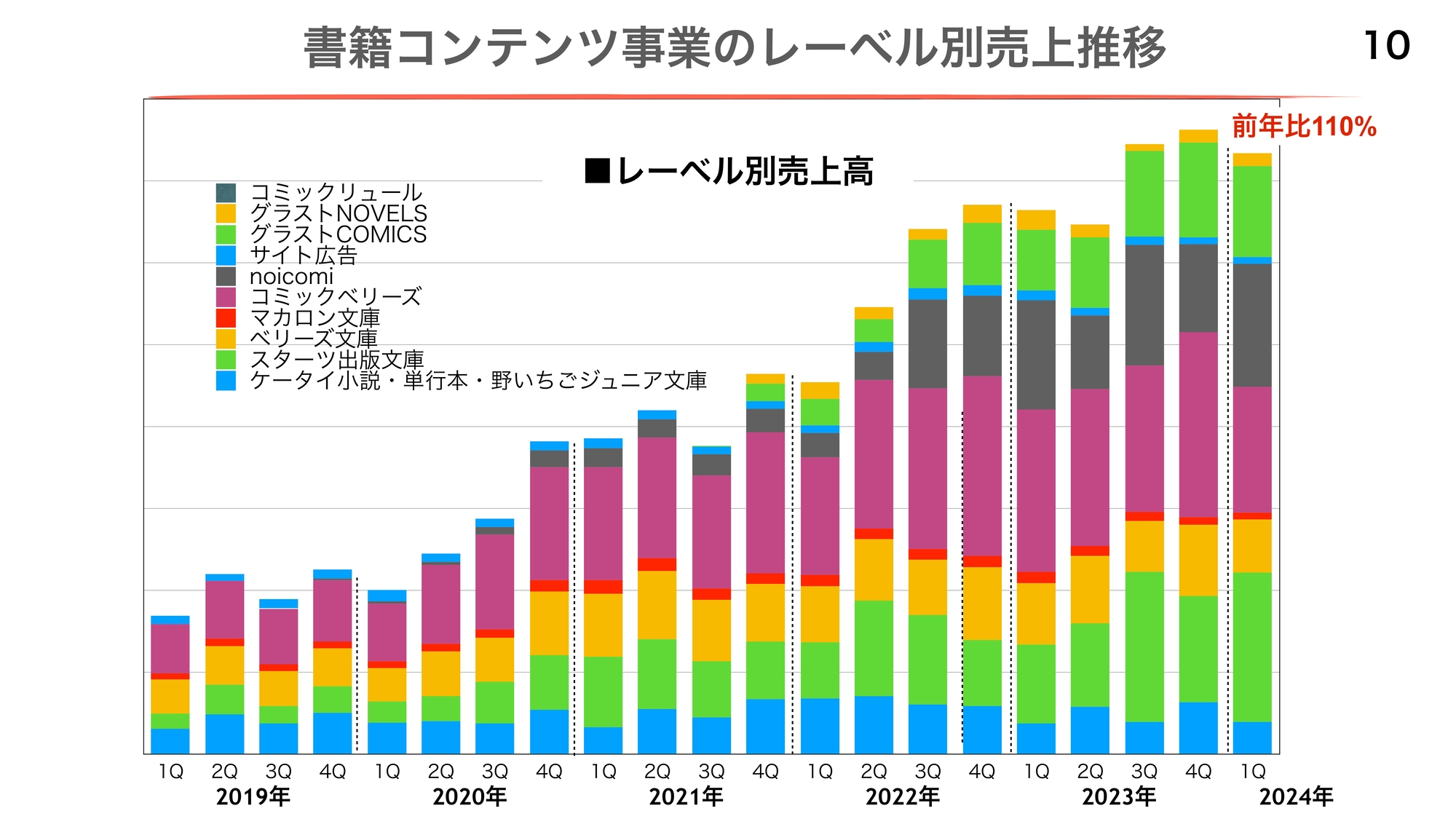

書籍コンテンツ事業のレーベル別売上推移

菊地:書籍コンテンツ事業の詳細をご説明します。スライドは2019年からの各レーベルをすべて足したものの売上推移で、毎四半期堅調に推移しています。多少の凸凹はあるものの、2024年第1四半期も前年同期比110パーセントという伸びを誇っています。

坂本:第1四半期が非常に伸びている要因を教えてください。

菊地:第1四半期にスライドのグラフで黄緑色の「スターツ出版文庫」が伸びている要因は、昨年末に映画化された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』にあります。映画化のリリースをした2023年第3四半期くらいからどんどん重版がかかり始めました。

映画が大ヒットし、また映画のコンテンツと弊社の書籍コンテンツが「TikTok」でバズり続けたこともあり、2024年第1四半期も重版が継続しました。

もう1つの黄緑色は「グラストCOMICS」です。こちらは2021年からスタートした男性向けのコミックの事業で、堅調に業績を伸ばしています。

坂本:こちらも最初は挑戦といわれていましたが、しっかり売上にできるということですね。

菊地:そのとおりです。「グラストCOMICS」以外の弊社の商品は、『オズマガジン』「オズモール」、そして携帯小説からコミックまでほぼ女性向けで、弊社の社員も70パーセントが女性です。

そのような中で男性社員が「男性向けのサービスもぜひやりたい」と提案し、「そこまで言うんだったらやってみろ」と実行してみたところ、男性向けもけっこう伸ばせるではないか、という状況になりました。

坂本:結果的として、すばらしいことになっていますね。一方で、唯一減っているのが「コミックベリーズ」です。こちらの要因を教えてください。

菊地:これは構造的なものではありません。コミックを作るのには1年ほどかかるのですが、実は1年前に書籍の編集部で産休に入る社員が続きまして、コミックを作る人員が一時的に減りました。

今日も一緒にランチをしてきたのですが、この4月に16人全員が復帰し、またじわじわと発行点数が増えてくるのですが、ただし、本格的に増えるのは来年の今ぐらいです。

坂本:また1年かけて戻っていくのですね。

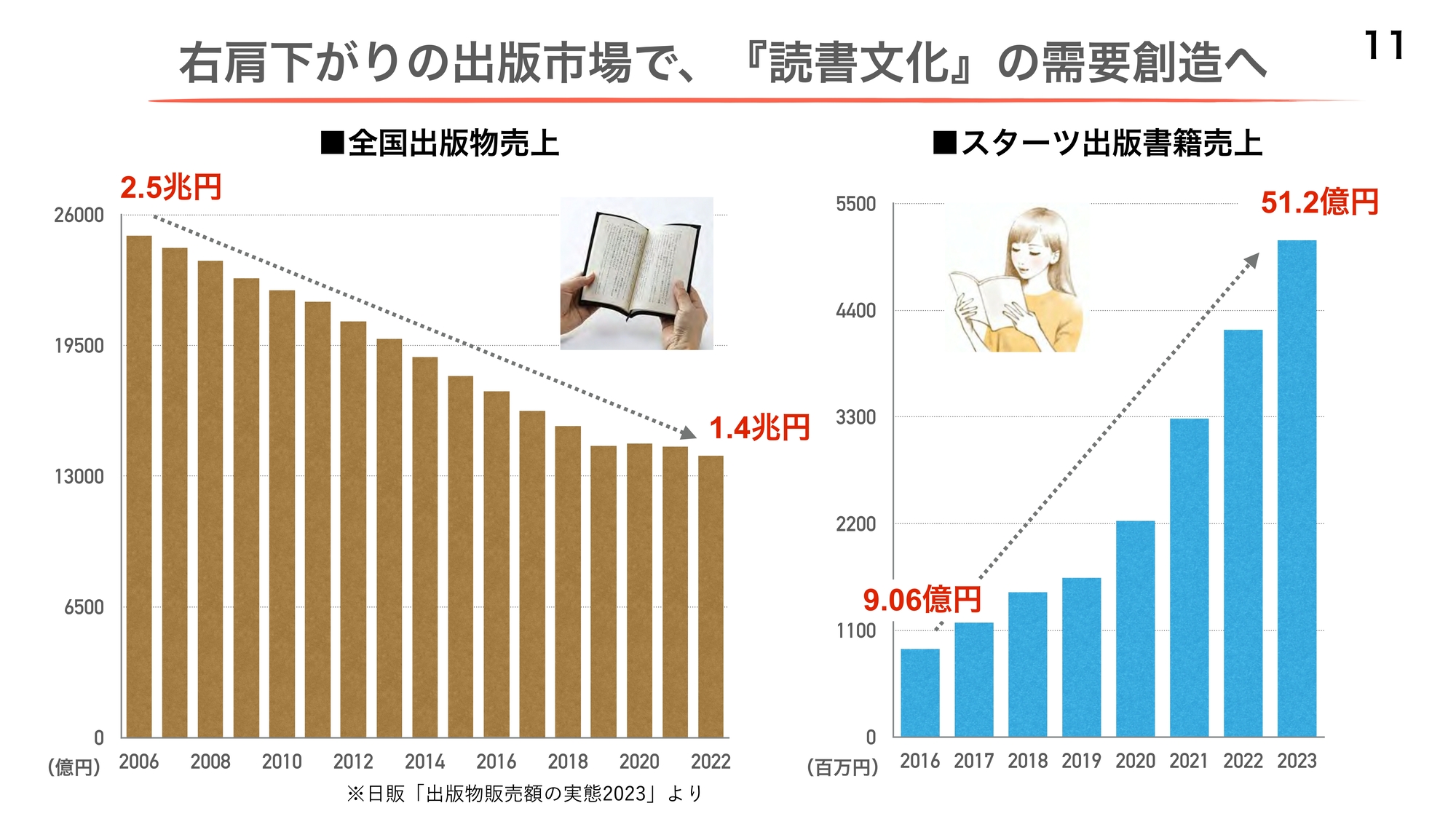

右肩下がりの出版市場で、『読書文化』の需要創造へ

菊地:全体的な市場感として、出版業界は右肩下がりのマーケットです。2006年に2兆5,000億円あった国内の市場は、2022年で1兆4,000億円、2023年はさらに下がって1兆4,000億円を切っている状況です。一時、電子書籍やコミックで持ち直したのですが、今はさらに状況が悪くなってきています。

そのような中で、弊社はもちろん市場全体の販売額とは桁が違いますが、書籍コンテンツ事業の売上高は、2016年に9億円ほどの規模だったものが、2023年は51億円と、書籍事業が5倍以上の規模になっています。このように読書文化自体の需要を創造し、新しい読者を開拓しています。

投稿サイトから作家を発掘、紙とデジタルの循環で読者を拡大

菊地:弊社の特徴的なビジネスモデルとして、投稿サイトから作家を発掘することを長く続けています。

加えて、紙とデジタルの循環で読者を拡大しています。多くの出版社が、紙が売れない中でデジタルシフトを図っており、デジタルは読者が増えていますし、コンテンツも大量に増えています。それに対し、弊社はデジタルと紙を循環させながら読者を増やしているのです。

小説投稿サイトとして「noichigo(のいちご)」「Berry's Cafe(ベリーズカフェ)」「ノベマ!」という3サイトを持っています。これらはターゲットをかなりセグメンテーションした特徴的なサイトで、こちらに小説を趣味で書いている方が投稿しています。

その中には、数百人に数人の頻度で、ご本人は気づいていないのですが傑出した才能を持っている方がいます。そのような方を弊社の編集者が見つけ「電子ではなく紙の文庫本を作りませんか?」とお声がけして、紙の書籍を作ります。

同時に電子書籍化もします。ここで売れた作品や重版がかかった作品、あるいは「これはおもしろい」と思われる作品は、原作に対して漫画家をアサインして、まずは電子コミック化します。ここは紙ではなくて、電子コミックを作るのです。

電子コミックを1年間ぐらい作っていき、1年後には紙のコミックにしていくかたちです。そして、トータルでミリオンセラーになるような作品は映画化されていきます。

今、数十万部ぐらいでも映画化のオファーがたくさん来ています。映画化されることで新たな読者が広がって、映画を観た後で書店に寄って紙の本を買うというようなループが出来上がっているのです。

井上綾夏氏(以下、井上):私も『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』を観ました。面白くて涙も出て、ボロボロと泣きながら観ていました。

坂本:私も観ました。おもしろかったですよね。すごく泣きました。涙活とか言われていましたよね。

井上:とても良い作品だったと思います。今年、映画化する予定の作品はありますか?

菊地:今年はまだ決定していません。昨年は3作品の映画が公開され、その原作が売れましたが、今年はないのです。

井上:寂しいですね。

菊地:ない中でもがんばっているわけですが、映画化のオファーはかなりきています。映画化だけにとどまらず、ドラマ化や、コミックが増えてきたためアニメ化もあります。

具体的にはまだ発表できませんが、10作品程度の原作に映像化のオファーがきています。2年ほど前にIPの推進チームを立ち上げ、その現場担当者が映画業界やアニメ業界の人たちと一緒に準備中です。どこかのタイミングで発表できるかと思います。

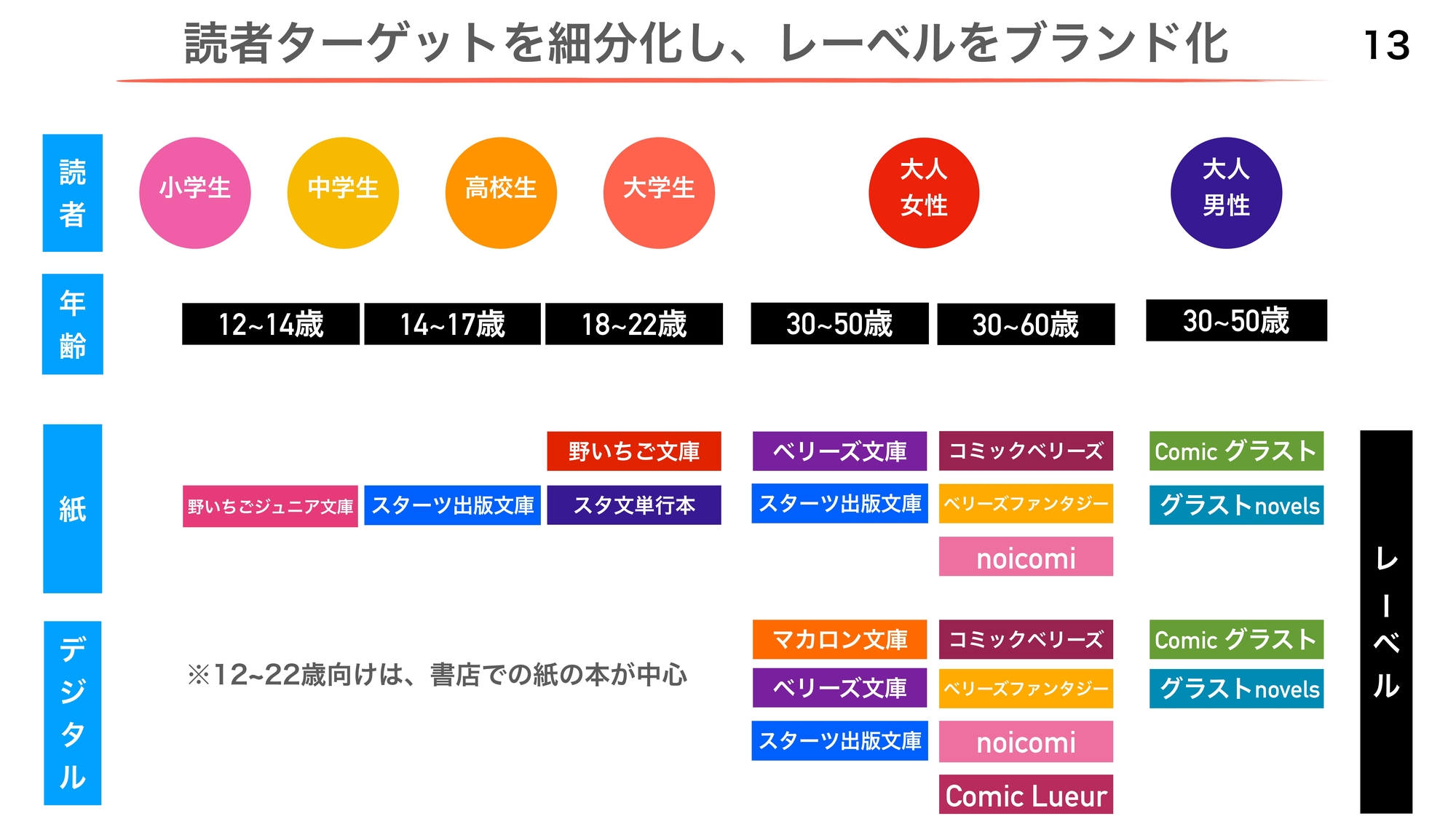

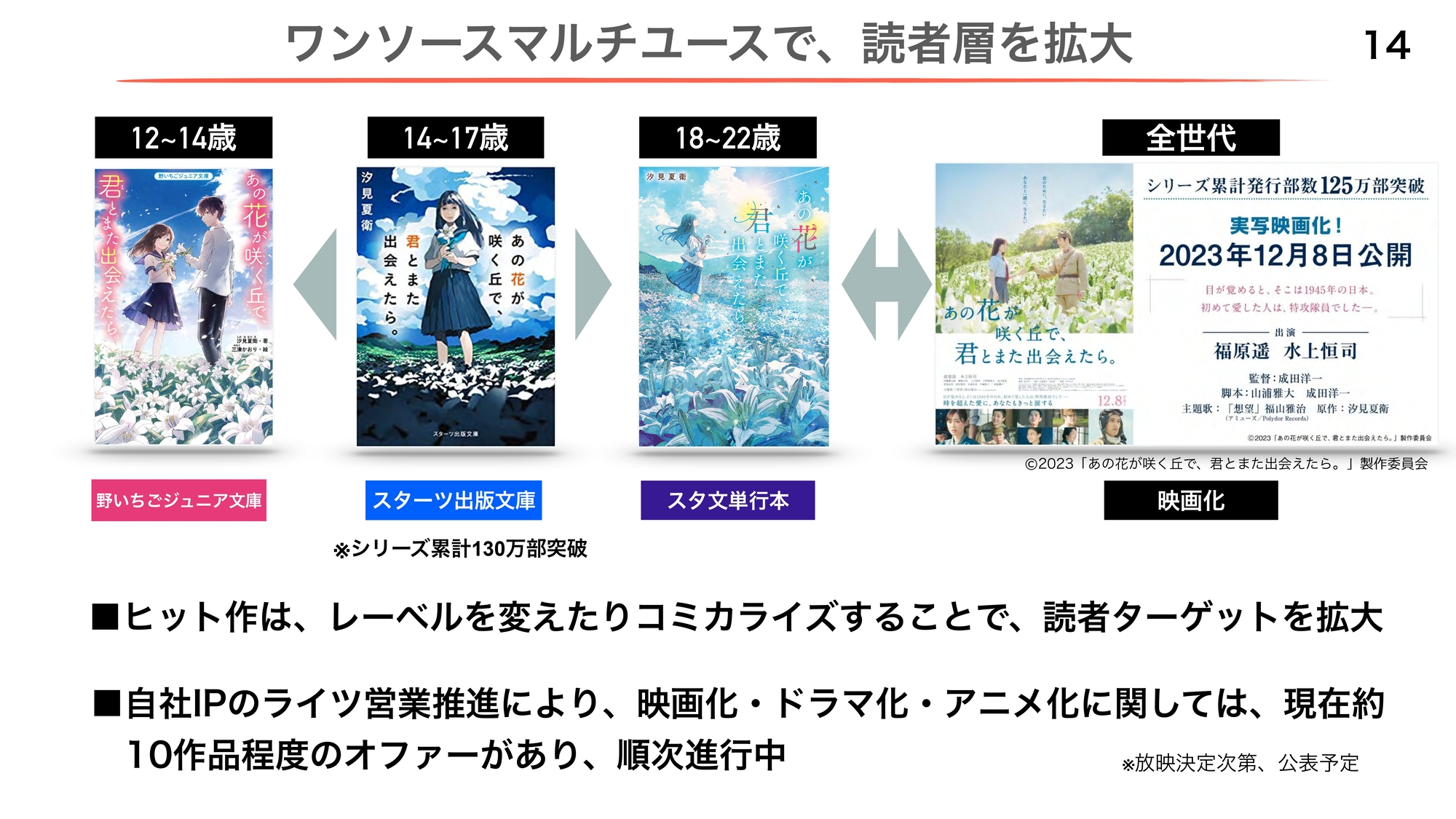

読者ターゲットを細分化し、レーベルをブランド化

菊地:2つ目の特徴として、弊社のコンテンツである本やコミックは、すべての人をターゲットとしているわけではなく、読者ターゲットを細分化して読者ターゲット別にレーベルをブランド化しています。

小学生、中学生、高校生、大学生、大人の女性、大人の男性と、けっこう細かく分けています。「野いちごジュニア文庫」は小学生、「スターツ出版文庫」は中学生から高校生、そしてそれらの単行本は大学生などです。ただし、子どもはデジタルの課金はできないため、子ども向けは紙の本だけです。

したがって、小学生から高校生ぐらいまでは書店で紙の本を買っていただき、大人になったらデジタルでも課金していただくという方法で展開しています。

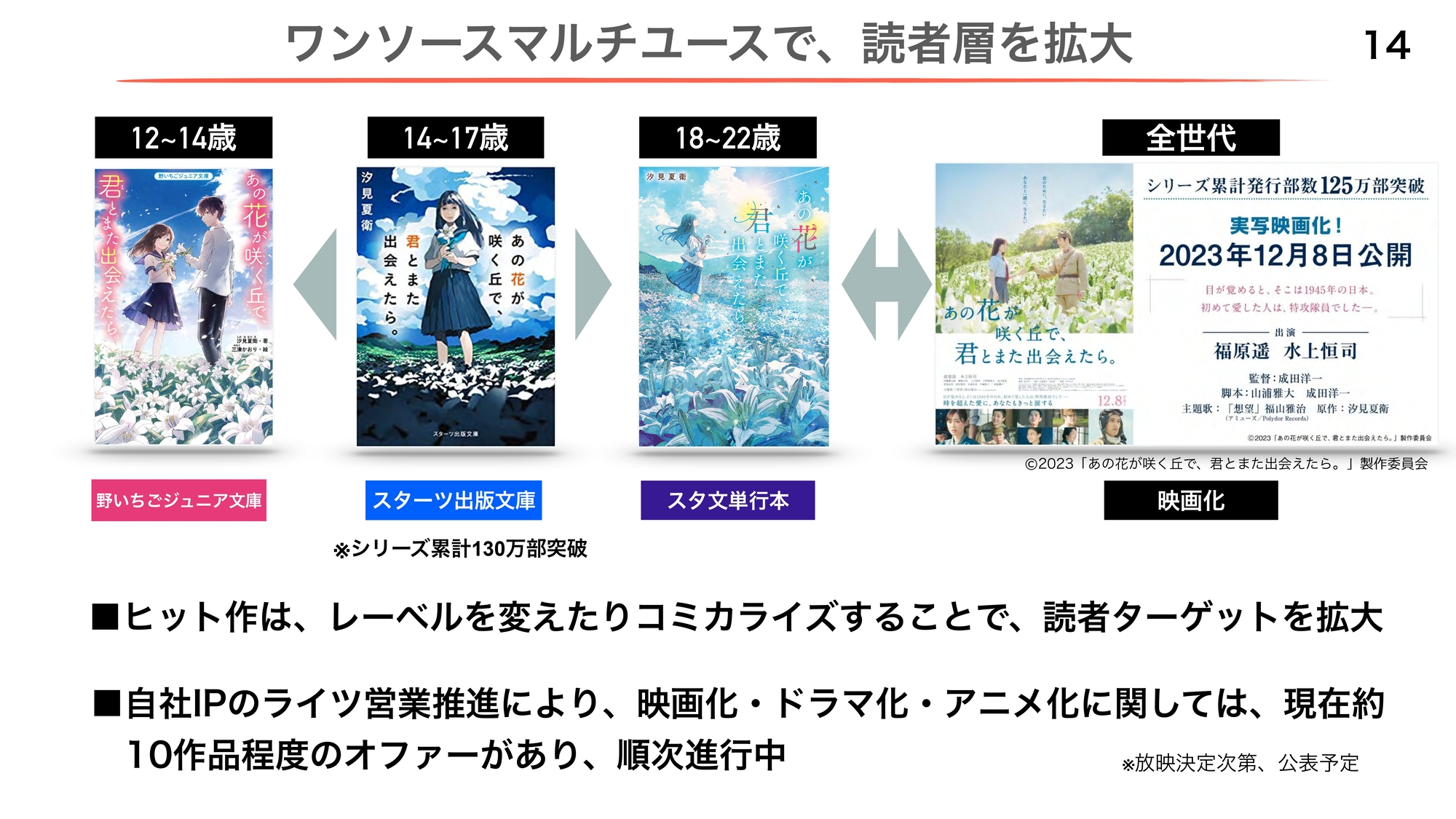

ワンソースマルチユースで、読者層を拡大

菊地:ワンソースマルチユースで読者層を拡大しています。『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、2016年に発刊した文庫本です。文庫本は中高生・大学生向けに出したのですが、こちらがじわじわと部数を伸ばし、「これは小学生にだって読んでもらえるよね」ということで、小学生向けの「野いちごジュニア文庫」に展開しました。

そして、映画化が決まったら「映画は家族みんなで観に行くだろう。場合によっては祖父母も観に行くのではないか」ということで、大人向けの単行本にしようと考えました。文庫本は600円くらいですが、単行本は1,500円にし、表紙も全部変えて全世代向けに展開したのです。

このように、弊社はいずれかのレーベルでヒットしたものを、表紙や書店で置く棚を変えて横に展開し、同じコンテンツを違うターゲットに広げていくかたちで、読者ターゲットを拡大し、売上利益を上げることを得意としています。

自社IPのライツ営業を推進することによって、映画化・ドラマ化・アニメ化は、現在約10作品のオファーがあり、順次進行しています。決定次第、即時公表する予定です。

話題作も続々登場

菊地:話題作も続々登場しています。最近は、Z世代向けの「タイパ文芸」で、昨年、『すべての恋が終わるとしても 140字の恋の話』という作品に火が付きました。多くの書店で面陳列で展開をしていただいています。

また、今までとは違うテイストの表紙で発刊した『愛がなくても生きてはいけるけど』などの20代向けの本が、即重版がかかっています。『花火みたいな恋だった』も20代向けで、1巻を発刊したところ非常に好調だったため、続刊を刊行しました。

大きなニュースとしては、6月下旬に『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。~Another〜』の発売が決定しました。映画が大ヒットし、松竹より約45億円の興行収入があったと発表されています。そして、文庫本やジュニア文庫、単行本を合わせると130万部になりました。

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。~Another〜』は、大ヒットした映画の登場人物、特攻隊員や千代など一人ひとりのスピンオフの短編小説をまとめた単行本になるということで聞いています。

坂本:ファンは思い入れがありますね。映画の裏側なども見られそうでいいですね。

菊地:うまくいけば、こちらの作品も映画化できたらいいなと思っています。

坂本:「タイパ文芸」を見ましたが、文字数がかなり少ない印象でした。そのような意味で「タイパ文芸」というのでしょうか?

菊地:弊社は、本をほとんど読んだことがないZ世代に、なんとかして書店に行って紙の本を買ってほしいという思いを強く持っています。そのような人が増えないと、本の文化も廃れてしまいます。現在、本の購入者の主体は高齢者になっているため、若い人にもデジタルではなく紙の本を買ってほしいのです。

しかし、紙の本を読んだ経験がないため、長編の文字がたくさんある作品はなかなか読んでもらえません。そのため「タイパ文芸」は比較的短くなっています。

坂本:最初が短いため、挫折しない作りになっていますね。

菊地:だんだん慣れてきて、長い作品も読めるようになっていきます。現代の若者はコスパを重視しますが、タイパと呼ばれる時間対効果も重視するため、長々と長編を読むことができません。それぞれの作品が見開きで終わるくらいの文字数で、感動もできる作品が受けます。

全国の書店に「タイパ文芸」コーナーをどんどん設けてもらっており、10代・20代向けのコーナーがあちこちに出来上がっています。

シリーズ作品に、ファン読者が定着

菊地:シリーズ作品にファン読者が定着してきています。「野いちごジュニア文庫」の『総長さま溺愛中につき』は、シリーズ累計で70万部を突破しています。「スターツ出版文庫」の『鬼の花嫁』は大ヒットでコミック・電子を含めてシリーズ累計400万部を突破しています。スライドの右下に掲載しているように、大きなディスプレイが展示されている書店が全国にあります。

また、「グラストCOMICS」が好調だとお伝えしましたが、『不運からの最強男』シリーズが累計で70万部を突破しています。「noicomi」では、40代女性向けの『クズなケモノは愛しすぎ』がシリーズ累計で75万部を突破しています。

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』がクローズアップされがちですが、実はご存知ないようなシリーズでも、これだけ売れている作品があります。

OZのプレミアム予約とは?

菊地:メディアソリューション事業についてご説明します。「OZのプレミアム予約」は、男性の方にはなじみがないかもしれません。

坂本:使っていますよ。

菊地:ありがとうございます。

菊地:「オズモール」は、今年で28年目の老舗の女性向けサイトです。レストランやホテル、温泉、ヘアサロン、ネイルサロンなど、利用シーンにあわせて厳選されたお店の贅沢なプランに予約送客をして手数料を得る事業モデルで、書籍コンテンツ事業とはまったく違う事業を展開しています。

ユーザーの声をもとに、様々なサービスプランを開発

菊地:全国のいろいろな店舗の情報を網羅し検索できる大手サイトはたくさんありますが、弊社は一出版社が運営しているサイトのため、ユーザーの声を大事にしていこうと、ユーザーの声をもとにさまざまなサービスプランを開発しています。

例えば、お一人さまのホテル利用や、カップルの記念日でリラクゼーションをペアで利用する、あるいは食事付きホテルスパ、大切な人に贈る手土産の予約など、大手の予約サイトにないようなユニークなサービスを展開しています。

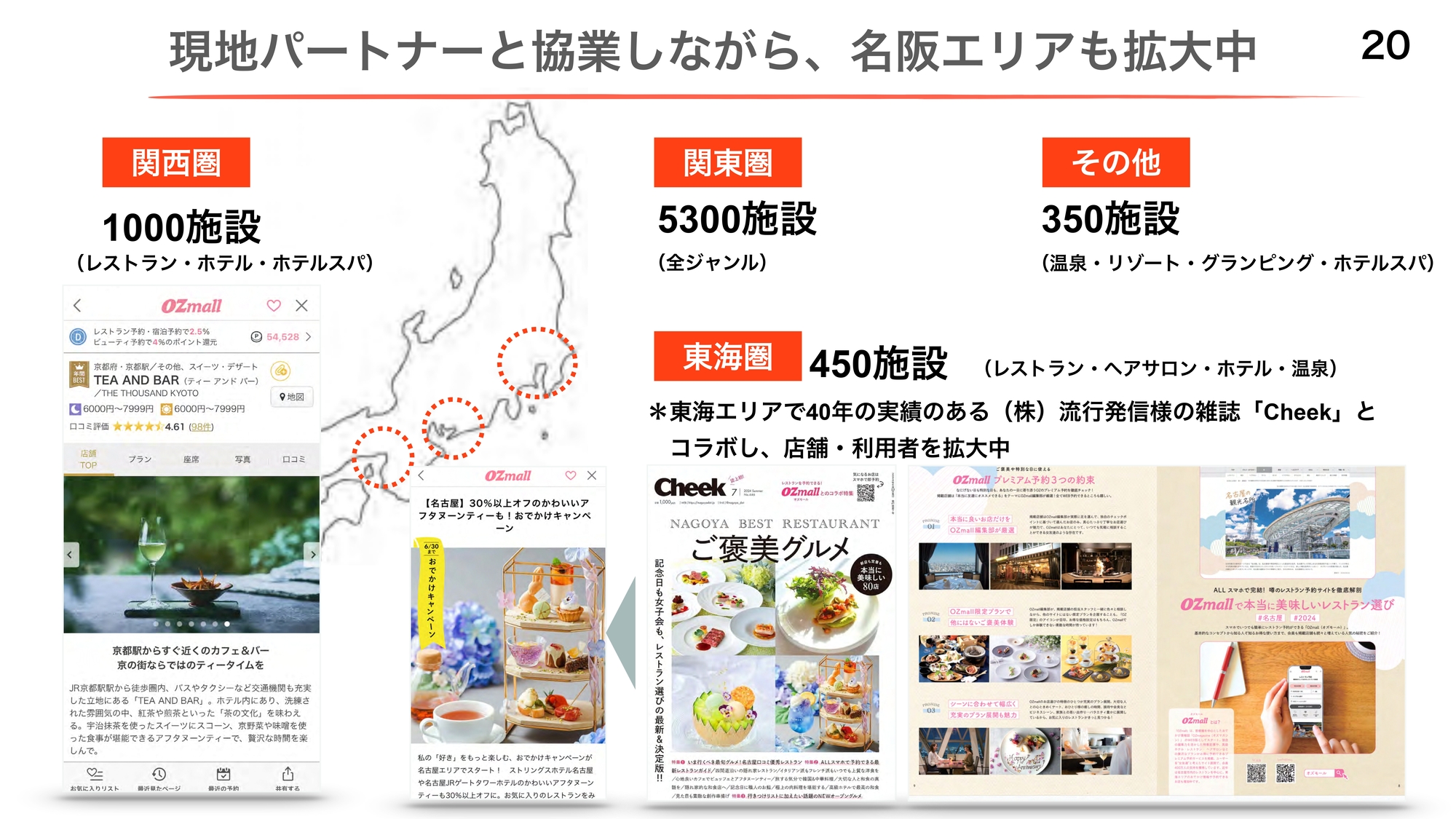

現地パートナーと協業しながら、名阪エリアも拡大中

菊地:弊社は東京の2百数十名の中堅出版社ですが、関西地方や名古屋にも進出しようと、数年前に拠点を出しました。しかし、弊社の力だけでは知名度もないため、現地のパートナーと協業しながら名阪エリアも拡大しています。

現在、関東圏では5,300施設と提携しています。関西圏ではようやく1,000施設になりました。東海圏ではスタートしたばかりですが、地元の流行発信という40年の歴史がある地元の出版社で、地元の『オズマガジン』のような『Cheek』という媒体があり、こちらとコラボしています。

今月号では『Cheek』の表紙に「オズモール」を出してもらい、全100ページの大特集を組んでいただきました。あわせて店舗も拡大し、予約送客している地元出版社と仲良く手を組み粛々と展開しています。

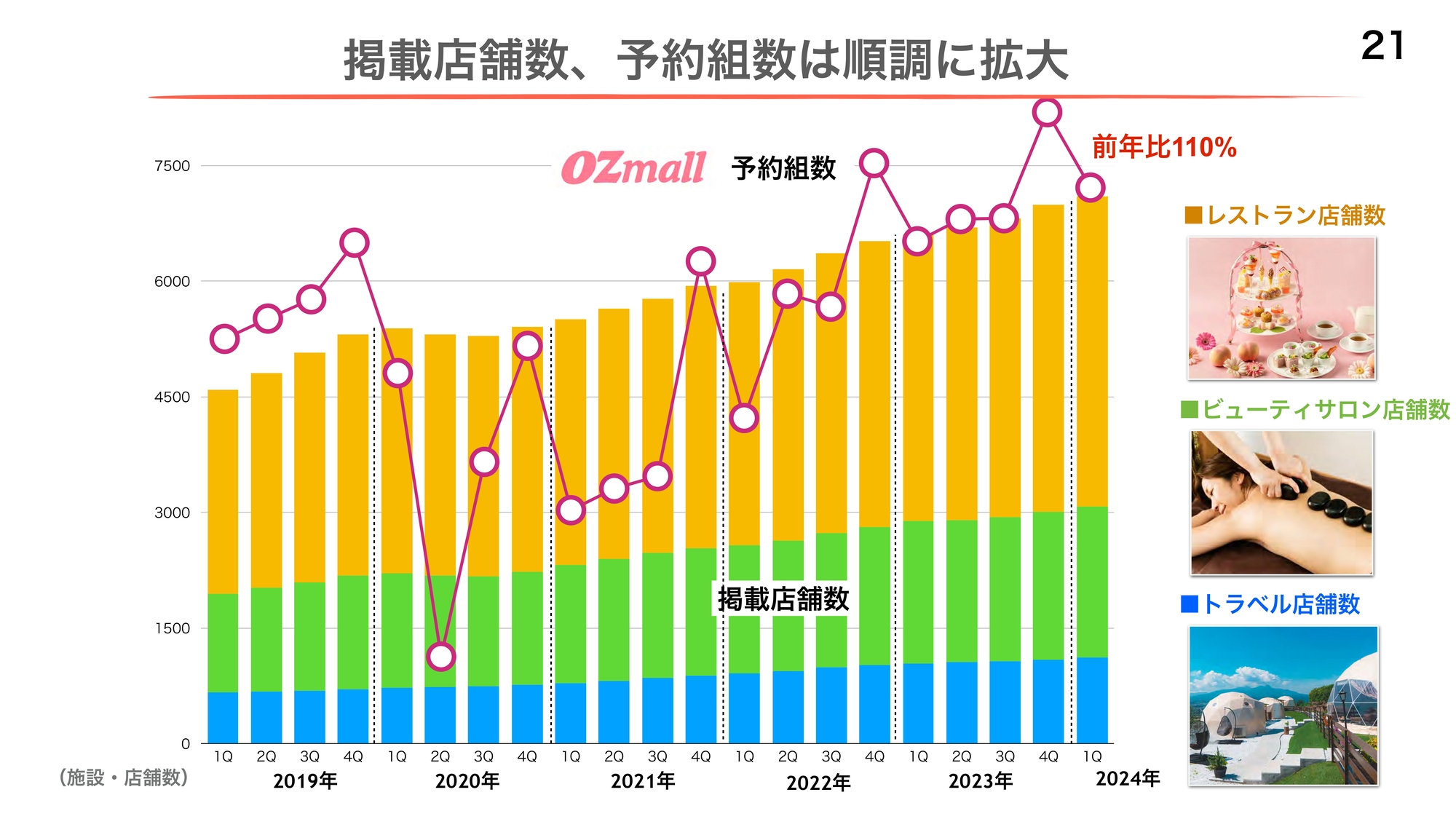

掲載店舗数、予約組数は順調に拡大

菊地:スライドは、掲載店舗数を棒グラフで、売上に直結する予約数を折れ線グラフで表しています。予約数については、2020年のコロナ禍で大打撃を受けましたが順調に回復しており、2023年は2019年を超えました。足元の第1四半期も前年同期比110パーセントと、書籍コンテンツ事業と同様に2桁アップしています。

坂本:メディアソリューション事業の黒字化の要因は、予約組数が増えたことでしょうか?

菊地:おっしゃるとおりです。売上は予約組数かける1件当たりの平均単価です。こちらが順調に上がっており、損益分岐ラインは超えているため、上がれば上がるほど利益が増えることになります。

坂本:将来的なイメージとしても右肩上がりで伸びていくと思いますが、加速度的な黒字になっていきますか? 携わる人数も多いため人件費やサイトの費用等もかかると思いますが、大きな黒字化が見えているのでしょうか?

菊地:世の中には、全国を網羅している、誰もが知っているメジャーの大手サイトがたくさんあります。そちらに匹敵するかというと、正直、難しいと思います。

しかし、大手企業ができないような、ユニークできめ細かなサービスを展開できるのが弊社の強みです。そのようなことを続けて、信頼できるお店を増やし、信頼していただけるユーザーをどんどんと増やしていくことで、地味ではありますが粛々と伸ばしています。店舗数やプラン数は、まだこれからも増やせると考えています。

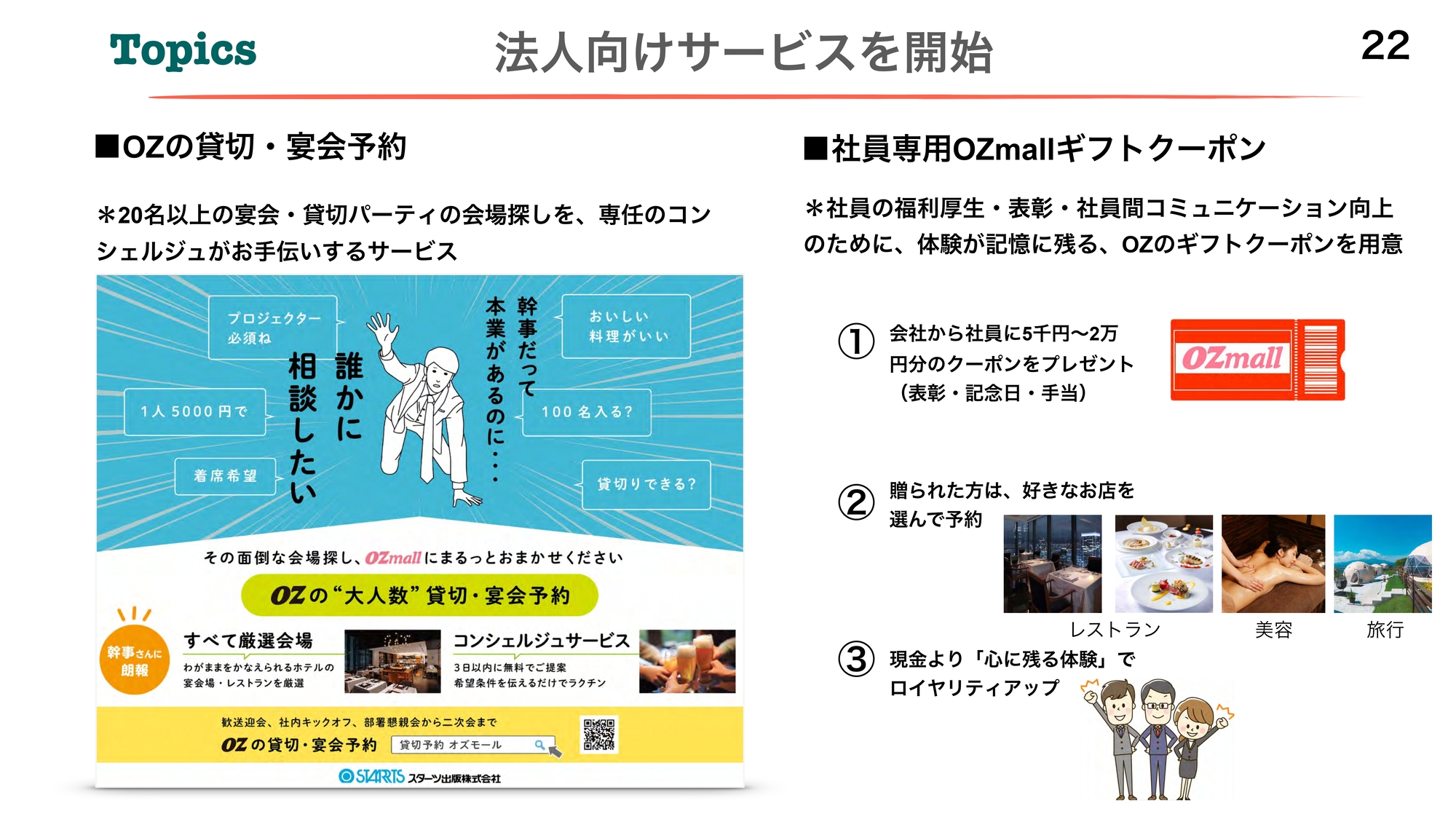

法人向けサービスを開始

菊地:ただ粛々と伸ばすだけでは物足りないため、法人向けサービスを開始しようと、大口で「OZの貸切・宴会予約」をスタートしました。

ネット予約ですとお店側が予約在庫を提供することが難しいため、20名以上の宴会や貸切パーティの予約はできません。こちらに対して、弊社が専用のコンシェルジュを置いて、まだお店側が予約在庫が提供できない日程でもニーズがあればマッチングします。

最近、都内のホテルはインバウンドで満室状態が続いていますが、結婚式のバンケットは平日は空いているところがあります。バンケットで50名、100名、200名規模のパーティを開いたり、会社の会合やお客さま向けの懇親会を開いたりするようなニーズがかなりあるため、マッチングをしていこうと考えています。

井上:コロナ禍後、会社単位での表彰式などの宴会が増えている気がします。

菊地:また、スライド右側の「社員専用OZmallギフトクーポン」についてです。こちらはスタートしたばかりですが、企業の福利厚生や表彰、社員間コミュニケーションのためにギフトクーポンを用意しました。福利厚生のサービスを行っている大企業はいくつかありますが、弊社は中堅・中小企業向けのサービスとしています。

例えば、表彰や記念日、手当などとして会社から社員に5,000円から2万円くらいのクーポンをプレゼントします。ボーナスでもいいのですが、社員としては税金が引かれたら誤差のうちで、あまりありがたみを感じられません。

こちらは「オズモール」で使用できるクーポンのため、素敵なレストランや美容、旅行に使えます。

井上:体験ができるのですね。

菊地:体験価値として、現金より心に残る体験をすることで、会社に対するロイヤリティアップに確実につながるだろうと考えています。弊社でも、業績が上がり出した数年前から始め、社員のモチベーションがかなり上がっていると実感しています。こちらを外向けに行おうというものです。

坂本:最初は社内向けの施策だったのですね。

ロイヤルユーザー限定特典の充実で、リピーターを拡大

菊地:こちらは「オズモール」を何度も利用されているお得意さまに向けた特典です。30回以上も利用する方が増えてきている中で、ダイヤモンド会員限定の特典として、劇団四季の『美女と野獣』を鑑賞した後にディナーができるプランや、おしゃれで素敵な東京ステーションホテルを貸し切りにしたアフタヌーンティーやイベントなどを用意しています。

このような取り組みでリピーターを拡大していこうとしています。

ブランドソリューションのメディアブランド

菊地:ブランドソリューションのメディアブランドです。『オズマガジン』は創刊から37年、『メトロミニッツ』というフリーマガジンは22年、『アエルデ』は41年、「オズモール」は28年と、弊社は長く継続していくことを一番大切にしています。

長く継続することで、信頼と安心のブランドになりますし、読者やお客さま、企業、クライアントにとっても安心や信頼ができ、弊社にとっての企業価値になります。これらの媒体によって、お出かけ支援や笑顔を作りたいと考えています。

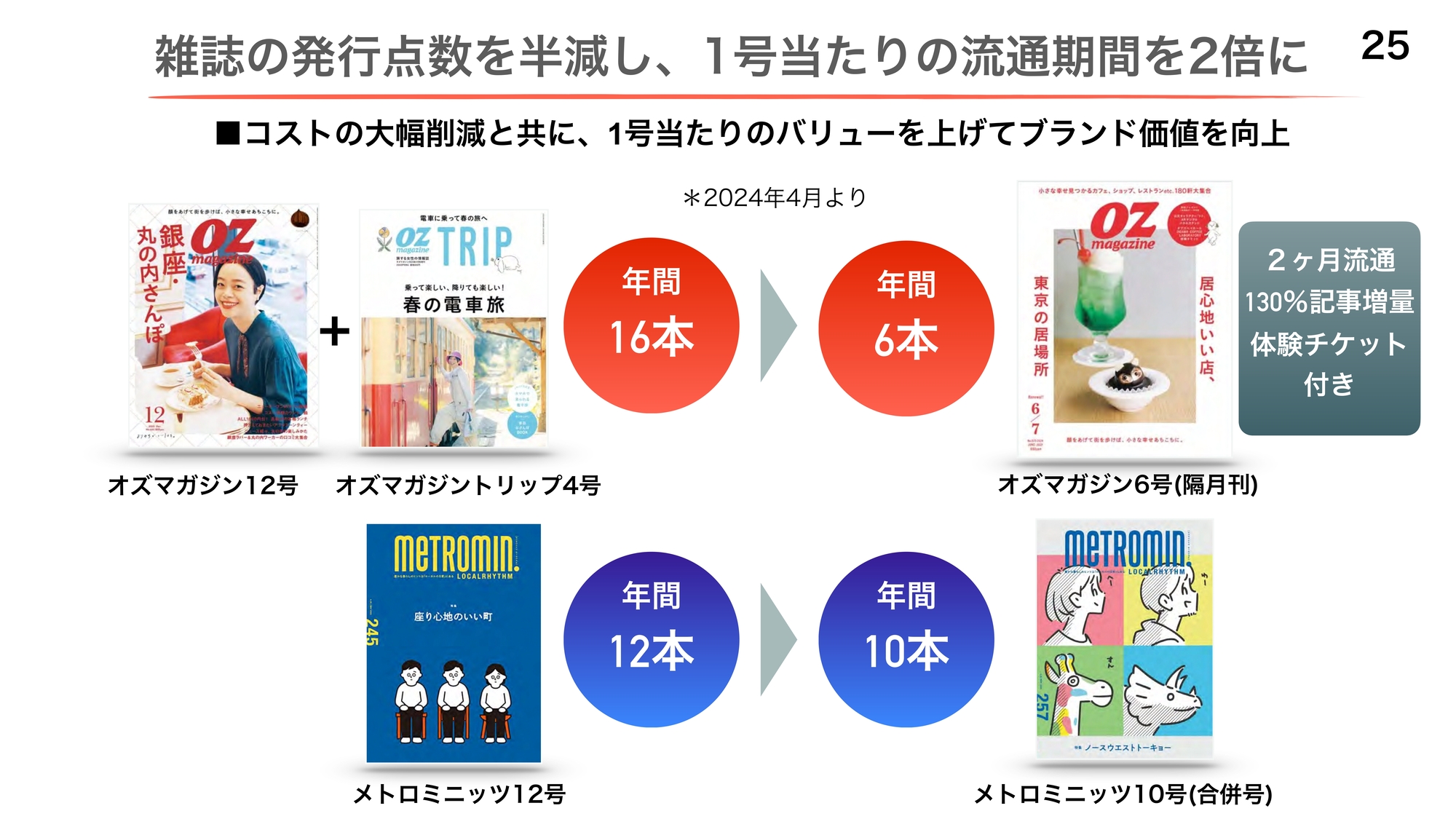

雑誌の発行点数を半減し、1号当たりの流通期間を2倍に

菊地:残念ながら、雑誌ビジネスは非常に厳しい状況にあります。どの出版社も同様で、休刊してしまったところも多いです。弊社も、4月に雑誌の発行点数を半減させるという大きな決定をしました。『オズマガジン』と『OZTRIP』は年間16本出していたところ、6本にします。

坂本:かなり絞り込みましたね。

菊地:隔月刊に変更しました。隔月刊でも1号を2ヶ月間流通させるため、1号当たりの価値を上げていこうと考えています。『メトロミニッツ』も年間12本でしたが、合併号にすることで2本削減しました。

発行点数を大きく削減したことで、大幅なコストダウンにつながると考えています。

坂本:記事量は増えていますか?

菊地:1号当たり130パーセントの増量をしました。ただし、『オズマガジン』はこれまで大判と小判がありましたが、コストがかかるため1つにまとめました。

坂本:A4サイズくらいですか?

菊地:ちょうどの中間くらいのサイズにまとめました。ページ数は130ページとなっており、書籍のように、本当に大好きな人に長く読んでもらえるような方法で、絶対になくすことはしない方針です。

坂本:確かに6、7月号となっていますね。

井上:1回で読みきらない分、満足度も高いと思われます。

菊地:従来の雑誌の価値観から、長くとっておいてもらうというふうに変えていこうという考えです。

坂本:非常におもしろいですね。

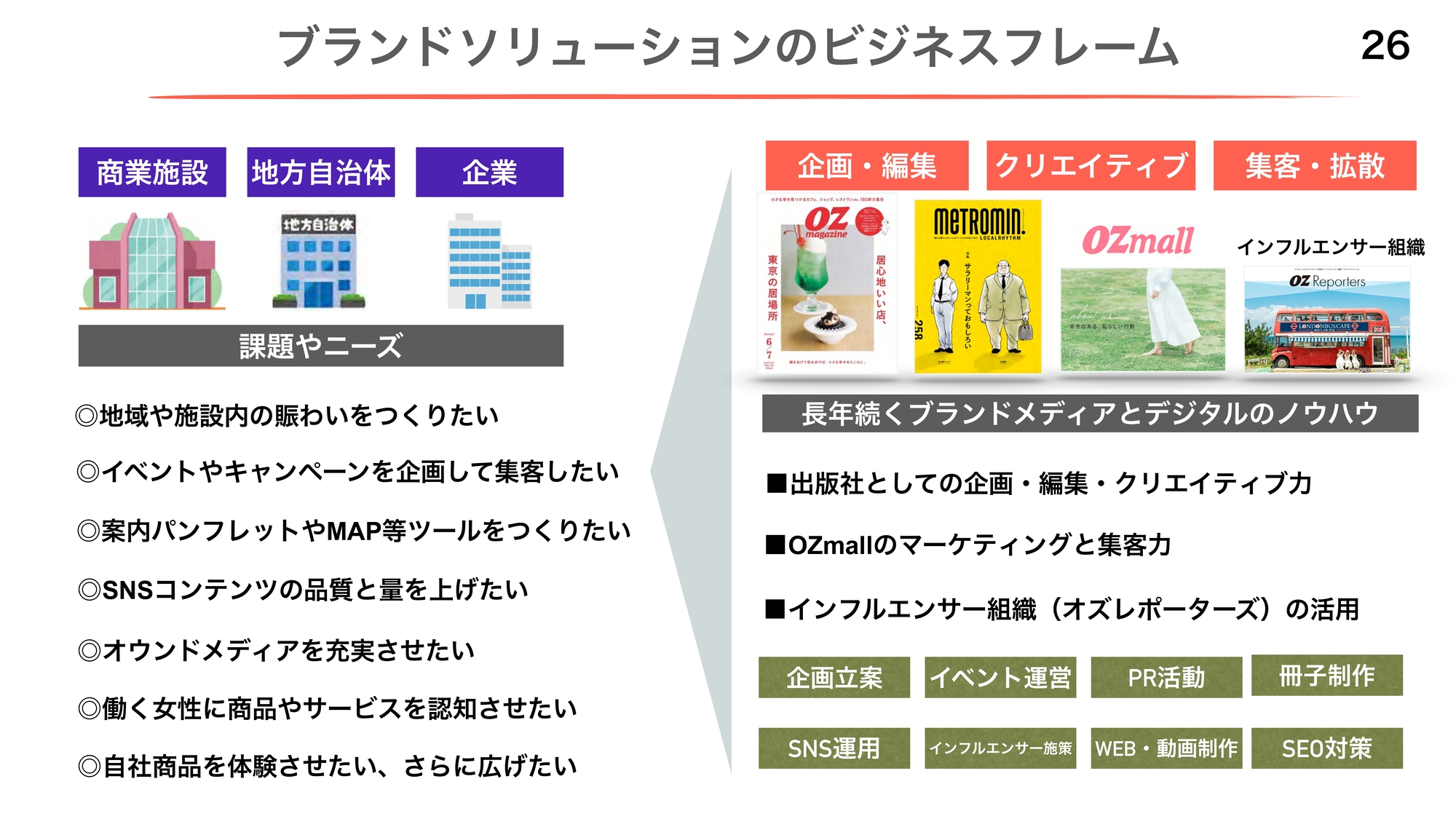

ブランドソリューションのビジネスフレーム

菊地:ブランドソリューションのビジネスフレームとして、どのようなビジネスなのかをわかりやすくまとめています。弊社は『オズマガジン』を37年も続けており、いわゆる東京都内の大型商業施設と相性が良い媒体となっています。また、都心で流通している『メトロミニッツ』も、非常に相性が良いと考えています。

あるいは、地方自治体には「東京の女性に地方の魅力をPRしたい」「観光で来てほしい」というニーズがかなり強くあります。

また、ナショナルクライアントでも、女性向けのサービスを行っている企業とは昔からお付き合いがあります。そのような企業の課題やニーズは、例えば地域や施設の賑わいを作りたいということです。

イベントやキャンペーンをきっかけに集客を図るため、案内パンフレットやマップ等のツールを『オズマガジン』テイストで作ってほしいというニーズや、働く女性に商品やサービスを認知させるために、SNSコンテンツの品質や量を上げたい、オウンドメディアを充実させたいなど多数のニーズがあります。

弊社には『オズマガジン』や『メトロミニッツ』「オズモール」など、長年の実績と信頼のあるコンテンツを作りだす企画・編集力、クリエイティブ力があります。そして、「オズモール」の集客力やSNSの拡散力もあります。

このようなノウハウを活用して、イベント運営やPR活動、冊子制作やSNS運用、インフルエンサーやWeb動画の施策、SEO対策などを依頼されて、予算をいただきビジネスをしています。これも先ほどの書籍やプレミアム予約とは違うビジネスです。

「木更津マガジン」を市民ライターと共に制作

菊地:例えば、行政では木更津市から『メトロミニッツ』テイストで『木更津マガジン』を作ってほしいと依頼がありました。『木更津マガジン』は、木更津市民のシビックプライドの向上と市内外に向けた街の魅力の発信という目的で発行されました。

『メトロミニッツ』編集長が現地に出向き、編集長監修のもとで、木更津市愛に溢れた市民ライターと共に『メトロミニッツ』風のガイド誌を製作しました。木更津市内で多様なルートでこれを流通させて、木更津市のPRを行っています。

銀座最大級の商業施設「GINZA SIX」で集客イベント

菊地:銀座最大級の商業施設「GINZA SIX」では毎年のように集客イベントを企画しています。「GINZA SIX」には「三原テラス」というすばらしいアウトドアスペースがあります。

ゴールデンウィーク時期の来館促進企画で『メトロミニッツ』編集部が選んだクラフトビールと銀座の名店のおつまみを味わえるイベントの集客・運営を行いました。同時に『メトロミニッツ』誌上でも展開しました。

OZmall「わたしの保健室」イベント開催

菊地:2022年から始めた大型イベントですが、女性向けサイト「オズモール」で、「わたしの保健室」というイベントを開催しています。アサヒグループ食品をはじめ多数の大手メーカーがクライアントです。

大手門タワーで春の女性の4大悩み「不眠・肌揺らぎ・お口の不調・フェムケア」のようなフェムテック(女性の健康課題解決)の2日間のイベントです。「オズモール」が主催し、女性の悩みや問題に対して専門家がアドバイスし、美容体験もできる内容となっています。

出版のクリエイティブで、スターツグループ各社の販促支援

菊地:弊社には出版のクリエイティブ力があります。スターツコーポレーションは、スターツグループも含めて現在9,000人の従業員がおり、グループ全体で92社のプライム上場企業です。

数多くのグループ会社の法人営業の支援ツールや、パンフレットを『メトロミニッツ』『オズマガジン』で作っています。今後は、このようなノウハウを一般の企業の販促支援ツールなどにも広げていこうと考えています。

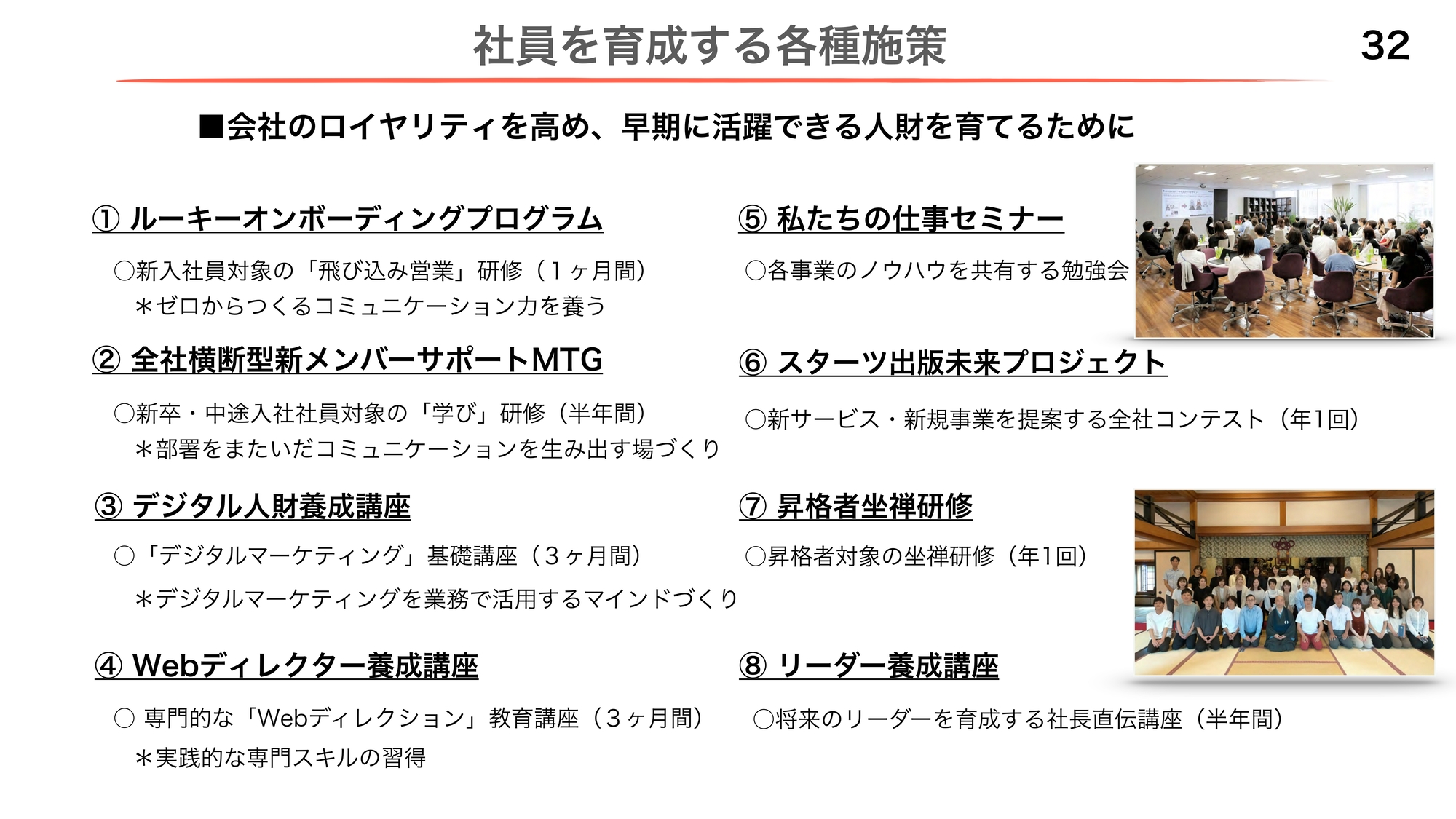

社員を育成する各種施策

菊地:企業風土については、3ヶ年成長戦略の基本方針でも「穏やかで、伸び伸びとした、社員の成長が持続できる企業風土」を掲げているように、社員を育成する各種施策をかなり充実させています。

例えば、会社のロイヤリティを高めて早期に活躍できる人財を育てるために、新入社員のルーキーオンボーディングプログラムを行っています。また、全社横断型のサポートミーティングや、定期的なデジタル人財養成講座、Webディレクター養成講座も開いています。

さらに、2ヶ月に1回、各事業でおもしろい仕事をしているノウハウを全社員で共有する「私たちの仕事セミナー」という勉強会を開いています。

「スターツ出版未来プロジェクト」は新サービスや新規事業を全社員に向けてプレゼンする全社コンテストで、これによって新しいサービスや事業を作っています。そのほか、昇格者の座禅研修、リーダー養成のための半年間の社長直伝講座などがあります。

このように、社員の育成には多くの投資とエネルギーを使っています。その結果として現在の弊社があると考えています。

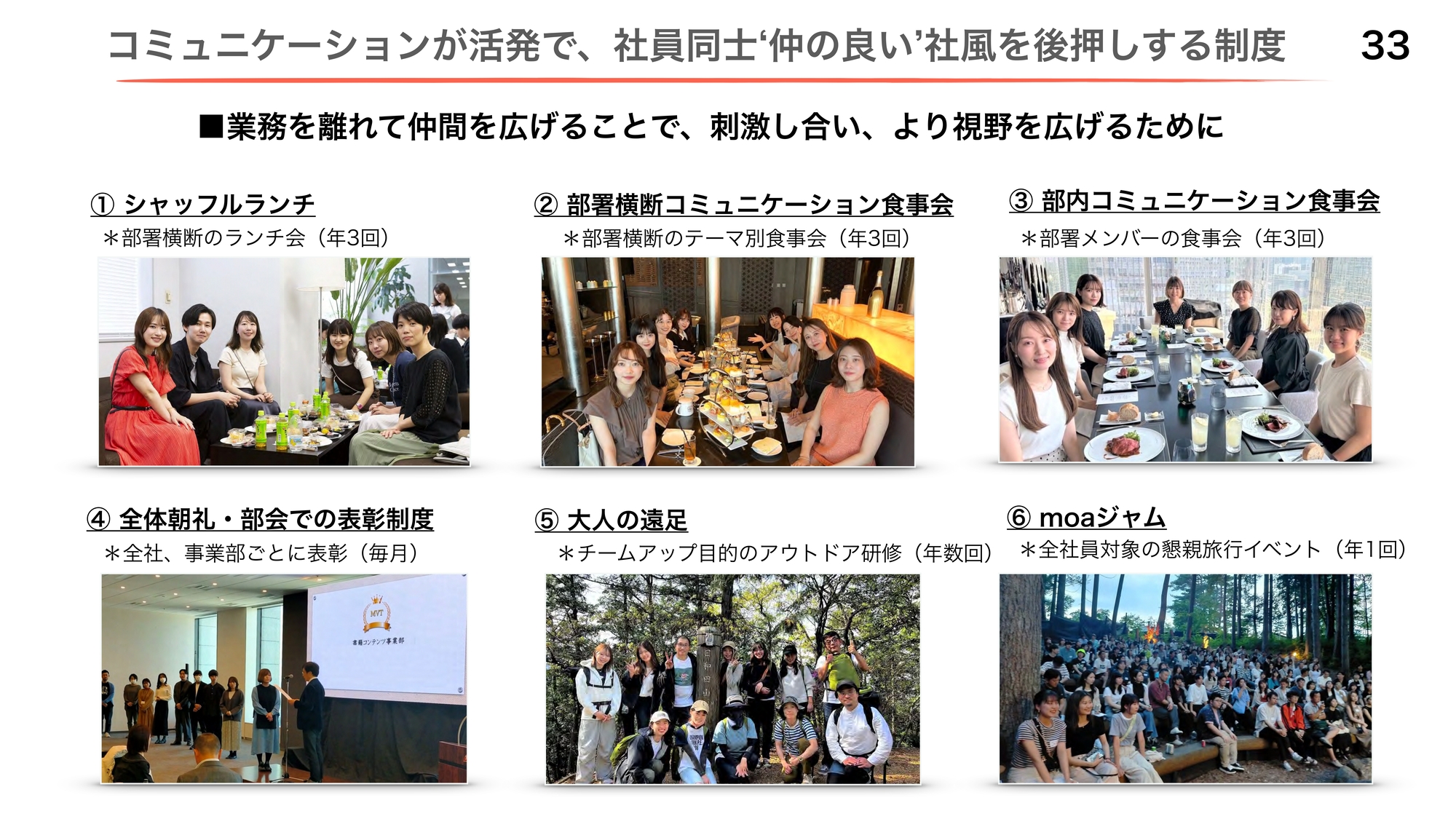

コミュニケーションが活発で、社員同士ʻ仲の良いʼ社風を後押しする制度

菊地:育成に加えて、モチベーションを上げるためには、コミュニケーションが活発で社員同士の仲が良いことが一番です。刺激しあってより視野を広げるためには、業務だけではなく業務を離れて仲間の輪を広げることが大切です。

先ほどお話ししたようなシャッフルランチという部署横断のランチ会を年3回、コミュニケーションを図る部署横断の夜の食事会も開いています。部署単位のコミュニケーション食事会も開いています。

また、全体朝礼で毎月、全社と各部でそれぞれ表彰を行っています。年に数回は「大人の遠足」と称してアウトドア研修で登山にも行きます。もう21年続いていますが、毎年「moaジャム」という1泊2日の全社員懇親旅行も実施しています。

このような研修やイベントによって「会社が楽しい、仕事も楽しい、仲間が楽しい」とみんなが思える風土を作れると思っています。

感動プロデュース企業へ

菊地:このように弊社は「感動プロデュース企業へ」というビジョンで一貫して経営をしています。

質疑応答:株主への還元方針について

坂本:株主還元について、御社は株主資本を発表していますが、ここ数年の高成長でかなり配当の原資も溜まってきていると思います。以前のセミナーで「コロナ禍でも社員を守れるぐらいのお金はある」とお話ししていました。それが逆に成長につながったというお話もあり、その時点からさらに積み上がった部分があると思います。

今期の配当予想は据え置きですが、株主への還元方針を教えていただけたらと思います。

菊地:株主への還元方針は、基本的には業績が良い時も悪い時も、長期的、安定的に配当を継続することです。ただし、ここ数年は業績が良いこともあり、適宜配当を増やしています。今後も同様に、業績に応じて配当を増やすことも検討していきたいと考えています。

もちろん現金は積み上がっていますが、第一義には社員に対する投資や、万が一のことがあっても会社を潰さないためのストックも大切だと考えています。

また、弊社のコンテンツが大きな広がりを見せています。映像化、映画化、アニメ化のオファーもかなり入ってきています。今後それを実行していくためには、製作委員会への出資も考えていきます。弊社は昨年の3作品の製作委員会にも出資しており、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』のように大ヒットとなった作品もあります。

質疑応答:映画化の収益について

坂本:「映画化の収益の支払いはすでに行われているのでしょうか? 業績への反映はいつ頃ですか?」というご質問です。支払われた場合は書籍コンテンツ事業の収益に加わるのですか?

菊地:そのとおりです。

坂本:現在どのような状況か教えてください。

菊地:昨年は3つの映画に出資しましたが、回収は順次で、映画の上映が終わったあとだけでなく動画配信サービスやDVDなどにも展開されているため、かなり時間がかかります。

回収には時間がかかりますが、長期で見ると確実にプラスになっています。

井上:けっこうリードタイムがあって、業績に反映されるということですね。株主にとってはいつ頃反映されるかが気になります。

菊地:全て反映されるのには1年以上はかかります。映画やドラマがヒットしたらその数ヶ月前から本の重版がかかるため、それは実績に反映されます。

坂本:本のほうが即効性があって、収益へのインパクトは大きいということですね。

菊地:本のほうが圧倒的に大きいです。

坂本:出資比率もありますからね。

菊地:大手企業の中には映画出資のビジネスを行っているところもあると思いますが、弊社はまだそこまでのレベルではないです。ただし、このペースでコンテンツの量が増えていくと、将来どこかのタイミングで、出資に対するリターンのビジネスというフレームが出来る可能性もあります。

坂本:『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の成功もありますが、御社はIPを出す立場のため強く出られるところもありますね。「この作品は絶対いけるぞ」となれば、「出資比率は数十パーセントでないと投資しない」と言うこともできるわけです。それはIPを持っている会社の強みですね。

菊地:そのとおりです。

質疑応答:IPの展開について

坂本:IPの寿命が長いことで、連載が続いていると累積何十万部というように売れ続けることもあると思います。当然1巻から買う人もいることを考慮すると、かなり業績が安定していると思っています。

菊地:映画化のオファーがくる作品は、発売直後の新刊ではなくて、数年前から徐々に売れている作品に対してオファーがあります。大型書店では弊社のコーナーがあちこちに出来上がっていて、そこには新刊だけではなく、何年も前に発刊した作品も並べられています。

そのような作品を映画会社の担当者が見つけて、「ずっと売れ続けているな」と思い調べてみたら、「すでに何十万冊も売れている」と気づくのです。ロングランでヒットしている本は映像化しやすいこともあります。

今すぐではありませんが、今後は海外にIPを広げていきます。国内だけでなく、海外でも映像、特にアニメは広がっていきやすいのです。海外で弊社のアニメ化された本を発売できるタイミングも近づいているのではと感じています。

坂本:『鬼の花嫁』のような和風の良い作品も、意外と注目されそうですね。

菊地:「あやかし」といっても海外で理解されるのかはわかりませんが、基本的なテーマは恋愛です。このようなコンテンツは欧米やアジアでも受け入れられる日がくると思います。

質疑応答:株価と自社株買いについて

坂本:そのような状況を考えると、今の株価は非常に安いと思います。『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』のような大ヒット作品がなくても、コンテンツの永続性を考えると、ある程度の収益を出せる状況にあることは大きな魅力だと思います。

また、株主還元は確実に可能な範囲でというお話しですが、超過した分は自社株買いなどもあると思います。仮にプライム市場に移行するとしたら、逆にマイナスに作用する部分もあるのですか? 親会社がけっこうな株を持っているという投資家もいますが、自社株買いはあり得ますか?

菊地:弊社はスタンダード市場ですが、今、上場維持基準の適合まで一歩手前の状態です。流通株式数や株主数は基準を完全にクリアしていますが、流通株式比率が未達でして、親会社のスターツグループが持っている比率が大きいので、それを市場で売却していただいております。あと残り1パーセント足らずでクリアできます。

今のタイミングでの自社株買いは、流通株式比率を下げることになってしまうためあり得ません。

年内には、スタンダード市場の基準はきちんとクリアできると思います。

映画化は偶然性が高い面もあります。また、映画化が決定したからといって必ずしも本が売れるとは限らないのです。そこに頼った経営よりは、きちんと社員を育てて、書籍だけではなく「オズモール」もブランドソリューションも含めて、全社的に派手さはなくても、堅実に業績を積み上げていける会社にしたいと思います。

多少の波風はあっても、問題が起きたら一気に落ちてしまうような、良し悪しの波が大きい会社ではない積層型の安定した会社です。そのような会社づくりに今、注力しているため、できれば長い目で見ていただきたいと思います。

出版業界というカテゴリのため、「あまり伸びないだろう」と思われていることが現状の株価に表れているのかもしれません。当社は出版業界の中で大きく伸びていることは間違いありません。

坂本:利益率も高いですからね。

菊地:弊社ほど利益率が高いところは多くないと思います。

坂本:ここまでくると、出版以外の事業に手を出すと利益率が下がってしまう可能性が高いですね。

菊地:おっしゃるとおりです。右肩下がりの出版業界には新規参入はほぼありません。しかも既存の出版社の多くは守りの姿勢に入っています。

坂本:不動産収入が多いところもありますよね。

菊地:弊社は、逆にその市場で攻めて、毎年のように新レーベルを立ち上げています。このような右肩下がりのマーケットの中、売れる作品を増やしてシェアを広げていくというスタイルは、特異的な存在です。

私の話を聞くより「百聞は一見にしかず」で、お近くの書店にお越しいただければそのような点をご理解いただけると思います。

スポンサードリンク