関連記事

大質量原始星の周囲ガス円盤、初めて真上から捉える アルマ望遠鏡

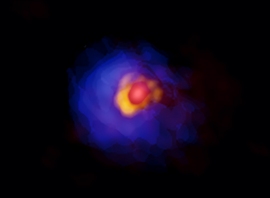

アルマ望遠鏡が撮影した、巨大原始星「G353.273+0.641」。原始星周囲のコンパクトな構造を赤、円盤を黄、その外側に広がるガス(エンベロープ)は青として疑似カラー合成されている。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Motogi et al.[写真拡大]

山口大学の研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて大質量の原始星を観測した結果、その周囲にあるガス円盤を、初めて真上からはっきりと捉えることに成功した。

【こちらも】大質量星からなる連星の起源 アルマ望遠鏡が明らかに 理研などの研究

■星の誕生過程

恒星は、星間雲(分子雲)から生まれる。最初に、超新星爆発の衝撃波や星雲同士の衝突で星間雲の密度のむらができ、密度の高い部分が重力で収縮することにより、原始星が誕生する。このとき、ガス全体の回転運動と中心に向かう重力によって原始星の周囲に円盤が形成される。

収縮するガスの位置エネルギーが熱エネルギーに変わることによって温度が上昇し、やがて原始星は赤外線を放出するようになる。原始星がさらに成長して、周りのガスのほとんどが中心部に集まると可視光でも見えるようになる。

さらに収縮が続き、中心温度が1000万度に達すると、水素の核融合反応が始まる。原始星の質量は、太陽質量の10分の1から10倍までと様々である。質量の大小に関わらず恒星は星間雲から生まれるのは確かだ。しかし大質量星についてはデータが少ないため、小質量星と過程に違いがあるのか不明であった。

■今回の観測

研究チームは大質量星の生成過程を詳しく調べるため、アルマ望遠鏡を使い、原始星G353.273+0.641(以下、G353と表記)を観測した。

G353は地球からさそり座の方向に約5500光年離れた場所にあり、太陽の10倍の質量を持つ。G353の年齢はわずか3000歳で、これまで知られている大質量星の中では最も若い。さらに、地球からはG353を取り巻く円盤が真上から見えるため、円盤の様子を調べるには最適な天体と言える。

今回の観測で、巨大原始星を取り巻く円盤が半径250天文単位にまで広がっていることが分かった。これは太陽から海王星までの距離の8倍に相当する。また電波の強さが一様ではないことから、円盤は非対称であることが推定される。非対称な構造となっている原因は、円盤の状態は力学的に不安定でガスが中心星に落下していきやすくなっているためと考えられる。

今回得られた結果は、小質量原始星の場合とよく似ている。つまり、大質量星も小質量星と同様の成長過程を経ることを示している。

この観測成果は、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に2019年5月29日付で掲載された。(記事:創造情報研究所・記事一覧を見る)

スポンサードリンク