ナノポアシークエンス解析により日本人におけるSCA27Bの遺伝学的特徴を解明

配信日時: 2024-05-31 08:30:00

横浜市立大学附属病院 遺伝子診療科 宮武聡子准教授、同大学神経内科学・脳卒中医学 土井宏准教授、田中章景教授、同大学大学院医学研究科 遺伝学 輿水江里子助教、松本直通教授、北海道大学大学院医学研究院 神経内科学教室 矢口裕章准教授、矢部一郎教授らの研究グループは、小脳失調症*1の1つとして最近報告されたSCA27B(FGF14遺伝子のGAAリピート伸長が原因)について、遺伝学的原因不明の小脳失調症に罹患している日本人の患者さん460例と、罹患していない日本人1,022例を対象に、従来のPCRを用いた検査法とナノポアシークエンス解析を併用して詳細に検討し、日本人におけるSCA27Bの遺伝学的特徴、およびSCA27Bの発症のしきい値についての新たな知見を見出しました。

本研究成果は「Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry」に掲載されます。(日本時間2024年5月31日8時)

【本研究成果のポイント】

FGF14のリピート伸長配列として、病的トリプレット(3塩基)配列であるGAA以外にGCAが高頻度に見られる。GCAリピート長は、GAAリピート長より長い傾向があるが、GAAリピートとは別の祖先染色体DNAに由来する非病的配列である。

リピートが伸長していないアレルでは、リピート配列の直前に特有のゲノム配列変化が存在しており、リピート伸長を抑制する効果が示唆される。

これまでGAAリピート数が250回を超えると疾患発症のリスクが有意に高くなると考えられていたが、今回の検討で発症のしきい値は200回程度と示唆された。

研究背景

SCA27Bは小脳失調症の一型として、2023年に欧米から初めて報告されました。この疾患はリピート伸長病*2の1つであり、FGF14遺伝子のイントロン領域にあるGAA配列が通常50回くらいまで連続して並んでいるところ、250回以上に伸長すると、疾患を発症する可能性が有意に高まるとされ、欧米では、比較的頻度が高い疾患と考えられています。ところが、日本人でこのリピート配列を調べてみると、GAA以外の配列が伸長していることも多く、どんな配列がどれくらい伸長していると病気と関係しているのかについてはよくわかっていませんでした。

研究内容

本研究では、遺伝学的原因不明の小脳失調症と診断された日本人の患者さん460例と、本疾患に罹患していない日本人コントロール1,022例を対象に、PCRベースの手法と、ロングリードシーケンサーの1つであるナノポアシーケンサー*3を組み合わせて、FGF14遺伝子リピート配列を検討しました。

日本人ではGAA以外のリピート配列として、主にGCA配列が頻繁にみられました。GCAリピートはGAAリピートより長い傾向があり、従来のリピート伸長病の考え方に当てはめると病的配列の可能性が考えられます。しかし、GAAリピートとGCAリピートの周囲およそ50kbの領域のDNA配列を詳細に調べたところ、GAA配列とGCA配列は別々の祖先染色体DNAから起こった配列変化であり、病的配列であるGAA配列がさらに変異したものではないことが示唆されました。例えば、リピート配列の直前にrs534066520という名前がついた塩基があり、この塩基は本来T(チミン)となります。後続するリピート配列がGAAの場合、ここは本来の配列(T)になっていますが、後続するリピート配列GCAの場合、ここがA(アデニン)に変化しています。同様にGAAリピートとGCAリピートで、近傍に存在する塩基のパターンが異なる部位が何箇所かあり、こうした所見は多くの場合、それぞれのリピート配列が載っている染色体DNAが別々の祖先に由来することを示唆します。

患者群とコントロール群における、FGF14リピート配列の分布を調べてみると、GCAリピート伸長は患者群とコントロール群で頻度差はなく、病的効果がないリピート伸長であることがわかりました。またGAAリピート伸長配列については、200回以上に伸長したGAA配列が患者群で有意に高頻度に存在することがわかり、疾患発症のしきい値として、従来考えられていた250回より短く、200回程度であることがわかりました。また、GAAリピートが250回以上の伸長とGAAリピートが200-249回の伸長は、いずれも直前のrs534066520がT(チミン)で同じ祖先染色体DNA由来である可能性を支持し、250回以上の伸長と200-249回の伸長の機序が同様の遺伝学的背景を有することを示唆します。

FGF14リピート配列が伸長していない場合、リピート配列の直前に特有の配列変化(GAAリピート配列の直前のGAAGAAAGAAAという配列が欠失して、TAGTCATAGTACCCCAAという17塩基の配列に置き換わるという配列変化)があることが欧米人のゲノムの観察から見出されており、リピート配列が誤って伸長してしまうのを防ぐ効果を持つ配列である可能性が考えられています。この配列は、今回検討した日本人のリピート伸長がないゲノムでも同様に観察され、民族を越えて見られる変化と考えられました。

今回の検討で、SCA27Bと診断された患者さんのうち、従来の疾患発症のしきい値(リピート数250回以上)を超えた人が8人、リピート数200回以上だった人が14人いました。日本人におけるSCA27Bの頻度は、疾患発症のしきい値を250回以上で考えると1.7%であり、欧米圏(国や民族により異なりますが13-61%と報告されています)に比べ頻度が低いと考えられました。

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/1706/88901/500_489_202405281307556655589ba0b4c.jpg

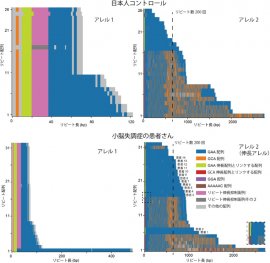

図1 日本人コントロールと小脳失調の患者さんのFGF14リピート配列のウォーターフォールプロット

人は、その両親から由来するFGF14遺伝子を2つ持っているので、FGF14のリピート配列も2つ持っている。その2つあるリピートのうち、1つが異常伸長した場合にSCA27Bを発症する。本図は、FGF14リピート数の長い方が正常の50回を超えている人について、その配列をウォーターフォールプロットで示した。2つのうち短いリピート配列をアレル1、長いリピート配列をアレル2と分けている。グラフの横軸はリピート長、縦軸は各人のリピート配列。縦軸1行につき一人のリピート配列を左から右に向かって表示し、リピート長の長い順に下から積み上げて図示している。日本人コントロールと小脳失調症の患者さんのアレル1は、1例を除き正常リピート数を超えておらず、この1例を除く全員がリピート伸長抑制配列(ピンクもしくは灰色)をGAAリピート配列(青色)の直前に持っている。日本人コントロールと小脳失調症の患者さんのアレル2を見ると、GAA伸長配列より、GCA伸長配列(オレンジ色)でリピート長が長い傾向があり、GCA伸長配列はどちらの集団(日本人コントロールと小脳失調症患者さんの集団)においても、発症のしきい値の200回を大きく超えるものが多く見られる。GAA伸長配列の直前にGAA伸長配列とリンクする配列(黄緑色、rs534066520が本来の塩基であるTになっている)が、GCA伸長配列の直前にGCA伸長配列とリンクする配列(赤色、rs534066520がAに変化している)が存在しており、GAA伸長配列とGCA伸長配列は別の祖先染色体DNAに由来する可能性が示唆される。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/1706/88901/500_217_202405281307586655589ec0b90.jpg

図2 FGF14リピート配列と小脳失調症発症の関連についてのオッズ比

GAAリピート伸長が200回以上になると、有意に発症のリスクが高まる。

GCAリピート伸長では発症のリスクに差が見られない。

今後の展開

本研究により、SCA27Bにおけるリピート配列、およびリピート数と疾患の関連が明確になりました。本疾患の遺伝学的理解が深まるとともに、SCA27Bの正確な遺伝学的診断のために有用な情報(リピート数のみでなく、リピート伸長を構成している配列を確認する必要性)を提供するものです。

研究費

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業「未到達領域のロングリードジェノミクス:未解決症例の解明(研究代表者:松本直通)」、厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業「運動失調症の医療水準、患者QOLの向上に資する研究班」、日本学術振興会、武田科学振興財団、および横浜市立大学の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル:Complete nanopore repeat sequencing of SCA27B (GAA-FGF14 ataxia) in Japanese

著者:Satoko Miyatake, Hiroshi Doi, Hiroaki Yaguchi, Eriko Koshimizu, Naoki Kihara, Tomoyasu Matsubara, Yasuko Mori, Kenjiro Kunieda, Yusaku Shimizu, Tomoko Toyota, Shinichi Shirai, Masaaki Matsushima, Masaki Okubo, Taishi Wada, Misako Kunii, Ken Johkura, Ryosuke Miyamoto, Yusuke Osaki, Takabumi Miyama, Mai Satoh, Atsushi Fujita, Yuri Uchiyama, Naomi Tsuchida, Kazuharu Misawa, Kohei Hamanaka, Haruka Hamanoue, Takeshi Mizuguchi, Hiroyuki Morino, Yuishin Izumi, Takayoshi Shimohata, Kunihiro Yoshida, Hiroaki Adachi, Fumiaki Tanaka, Ichiro Yabe, Naomichi Matsumoto

掲載雑誌:Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

DOI:https://doi.org/10.1136/jnnp-2024-333541

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/1706/88901/350_65_20240528130802665558a273fce.jpg

用語説明

*1 小脳失調症:主に小脳と呼ばれる脳の一部の障害によって、歩行時のふらつき、四肢の協調的な運動の障害、ろれつが回らない、物が二重に見えたりめまいを感じたりする、などの症状をきたす疾患群。

*2 リピート伸長病:特定の塩基配列の繰り返し(リピート配列:多くは3から6塩基の反復ユニット配列で、ショートタンデムリピートとも呼ばれる)が正常範囲を超えて異常に伸長することで引き起こされる疾患群。現在60種類程度の疾患関連リピート伸長配列が発見されているが、その多くは神経筋疾患の原因になることが分かっている。リピート長がより長いほど、またはリピート配列が正常のパターンと異なって伸長しているような場合、病的であることが多いと考えられる。

*3 ナノポアシーケンサー:1分子のゲノムDNA配列の解析が可能なオックスフォード・ナノポア社のロングリードシークエンサー。ナノポアとよばれるタンパク質の穴を、モータータンパク質を付加したDNA分子が通過する時に、ナノポアが埋め込まれた人工膜を流れる電流値の変化によって、DNAの塩基配列をリアルタイムに解析することができる。

プレスリリース情報提供元:Digital PR Platform

スポンサードリンク

「技術・テクノロジー」のプレスリリース

スポンサードリンク

最新のプレスリリース

- デロイト トーマツ ファミリーオフィスサービス合同会社が事業を始めます05/31 10:04

- 開発途上国の観光行政官が千葉県の観光開発から学ぶ05/31 10:03

- 日本製鉄 US スチール買収に関する米国以外の規制当局からの承認取得について ~買収完了に向けた大きな節目に~05/31 10:01

- コーセー×chocoZAP Partners「ちょこっとキレイ キャンペーン」6月1日(土)よりスタート05/31 10:00

- 推したい辛さの大人気ナゲットがこの夏も登場!「スパイシーチキンマックナゲット」6月5日(水)から期間限定販売05/31 10:00

- 最新のプレスリリースをもっと見る