関連記事

触媒駆動型センサーによってエチレンの可視化に成功 東工大と理研

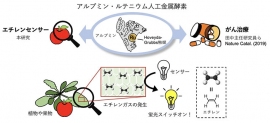

今回の研究の概要。(画像: 東京工業大学の発表資料より)[写真拡大]

植物や果物の特定の部位からはエチレンと呼ばれる気体分子が生成され、果実を成熟させるホルモンとして機能している。出荷前の果物の倉庫内ではエチレンによって過度に熟成が進まないようにするために、その濃度を一定にする工夫がされているが、エチレンが植物や果物のどの部位でいつ発生しているかは測定法も確立されておらず、不明なままであった。そんな中、東京工業大学と理化学研究所の共同研究グループは24日、蛍光イメージングによってエチレンを可視化することに成功したと発表した。

【こちらも】トマトの果実形成をエチレンが抑制していることが明らかに―筑波大

今回の研究成果は17日付のNature Communications誌のオンライン版に掲載されている。

研究グループが今回使用したのは、エチレンと「メタセシス反応」と呼ばれる反応を起こして、蛍光を発生させるルテニウム金属触媒である。ルテニウム金属触媒を、アルブミンと呼ばれるタンパク質のポケット内に導入させることで、エチレンと反応するようになる。これをエチレンセンサーとして用いることで、果物から産出されるエチレンガスを検出することに成功した。

エチレンセンサーにエチレンと似たような分子構造を持つ他の分子を同時に作用させても、エチレンを選択的に検出できることが分かっている。

3種類のリンゴを薄切りにしてエチレンセンサーの溶液とともに放置すると、エチレンガスが発生する品種のみ蛍光が観測された。また、キウイなどの他の果物とニンジン、ピーマンでも同様の実験を行い、エチレンガスが産出される果物でのみ蛍光を観測。

今回のエチレンセンサーは、エチレンを、植物や果物で産出されているタイミングで検出できるという点が画期的である。キウイの異なる部位をエチレンセンサーで検証したところ、果皮でエチレンが多量に生成されることも判明した。

植物では、病原菌に対する生体防御のシグナルとしてエチレンが産出されることが知られている。したがって、エチレンセンサーを用いることによって、これまで知られていなかった生体機能の解明に活用されることが期待される。

スポンサードリンク

関連キーワード