5年間に渡る長期計画でのサンゴ養殖プロジェクトがスタート! 玉川学園で飼育したサンゴを沖縄伊江島の海に移植成功! ~伊江島のサンゴを成長させ ふるさとの海へ~

配信日時: 2022-02-17 14:05:06

大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。

玉川学園高等部・中学部(東京都町田市/学園長:小原芳明)のサンゴ研究部(クラブ活動)・自由研究サンゴのグループは沖縄県伊江島海の会と連携し、伊江島産のサンゴを玉川学園内で約3か月成長させ、この度、1月28日(金)・29日(土)に伊江島の海に還すことに成功しました。

今回の移植成功は、向こう5年間に及ぶプロジェクトの成果で、継続的な移植活動のほか、長期的にモニタリングも行い、今後の成長を見守ります。

伊江島産のサンゴは、9月29日(水)に空輸便で玉川学園に到着し、すぐに水槽に移されました。水槽内の環境への適応期間を経て、10月14日(木)には、サンゴ陸上養殖の第一人者であるネオウェーブ阿久根直之氏の指導のもと、生徒たちがサンゴ株分け作業に取り組みました。それ以降約3か月もの間、生徒たちは繊細なサンゴの生育環境を維持管理していくため、毎日水質とサンゴの状態のチェックを欠かさず行ってきました。

その努力の結果、株分けしたサンゴが土台を被覆し、枝も太く成長させることができ、海での生活に適応可能と判断しました。生徒たちも現地でサンゴを見届けたい思いがありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、伊江島海の会の皆さんに移植作業を進めていただきました。今回を皮切りにサンゴ研究、さらにはサンゴ礁の保全に期待が寄せられます。

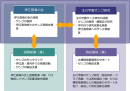

●玉川学園と伊江島海の会との連携プロジェクトのポイント

・伊江島海の会・国際航業株式会社・西松建設株式会社の支援を受け、5年間の長期サンゴ養殖プロジェクトを中高生が展開

・5年間の長期モニタリングと継続的な移植活動で更なる研究を促進

・SDGs14「海の豊かさを守ろう」へのサンゴを通じた具体的な貢献

・指導教員が日本サンゴ礁学会に所属し、学会の教授陣との交流で実現した、生徒向け研修の実施など、最先端研究を生徒たちに還元

・サンゴ生育に関するアドバイスを陸上養殖の第一人者から直接指導

<連携プロジェクトについて>

サンゴ礁の死滅や白化現象は国際的な環境問題の一つであり、伊江島の漁業関係者で構成された団体「伊江島海の会」でも、周辺海域のサンゴ礁の保護が喫緊の課題となっていました。その対策として水産庁の水産多面的機能発揮対策事業なども活用して保護活動を展開している伊江島海の会の活動に、玉川学園のサンゴ研究部・自由研究サンゴを指導する市川信教諭が新たなパートナーとして着目。日本サンゴ礁学会で知り合った水産土木建設技術センター安藤氏を通じてアプローチを図ったことから、今回の教育連携が実現しました。

伊江島海の会でも、以前から地元小学校と一緒にサンゴの移植活動を行ってきましたが、さらに一歩踏み込んだ飼育観察や研究を行う教育機関を探していたなか、全国でも数少ない生徒たちによるサンゴ研究体制(クラブ活動・自由研究)がある玉川学園は、最適なパートナーだと期待してくださっています。このプロジェクトは、玉川学園と伊江島海の会のほか、伊江島とサンゴ保護活動をともに展開している国際航業(株)と玉川学園のサンゴ研究活動を支援している西松建設(株)にもご協力いただき、教育連携活動を行っています。

<生徒からのコメント>

コロナウイルスの影響で思う様な活動できなかった一年でしたが、一生懸命に育てたサンゴを伊江島の海に移植できて良かったと思います。本当は、「自分達が育てたサンゴを私達の手で伊江島の海に移植する」これこそが私たちの目標です。伊江島に行き、伊江島の空気を吸い、伊江島の海に移植することで感じられることがたくさんあるはずです。来年こそはその目標を叶えたいと思います。

サンゴ研究部(6-8年)部長 櫻田光太郎・8年生(中学2年生)

ぼく達は、今年度初めてサンゴ研究部に入りました。水質検査、サンゴのフラグ磨き、水槽の掃除、フラグからとれてしまったサンゴの再接着など、日々のメンテナンスは大変ですが楽しいこともたくさんありました。今回送ったサンゴの状態が良かったと伊江島の方に言っていただけたことはとても嬉しかったです。これからも経験を積み重ねて、サンゴ移植活動やサンゴ研究活動を充実させていきたいと思います。

サンゴ研究部6年一同

<指導担当・市川 信 教諭からのコメント>

伊江島の海に生徒たちが頑張って育てたサンゴを移植できたことを嬉しく思います。来年度の目標は児童・生徒の手による移植の成功です。今後も移植したサンゴのモニタリングや移植活動に力を入れていきます。

サンゴは教育の素材として多くの可能性を秘めています。日々のサンゴの世話をしながら、自然が絶妙なバランスで成り立っていることや、サンゴ礁の海がどれほど貴重であるかを学んでいます。さらに、サンゴを取り巻く様々な問題についても意識を向ける児童生徒が増えてきました。このプロジェクトを通して、多様な考え方や幅広い視野を身につけてほしいと願っています。

<玉川学園のサンゴ研究のあゆみ>

生徒たちが6年次の理科の学習で海洋環境を学び、サンゴの白化現象が生態系に大きな影響を及ぼしていることを知り、自分たちがなにかできないかと2011年に自由研究としてサンゴの飼育に取り組み始めました。

その後、個体の研究はもちろんのこと、水質やその海域の状況など多岐にわたる研究フィールドがあることから、文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の課題研究の一つとして発展させていきました。2015年に初めてサンゴを大きく成長させることに成功し、地元の海への返還に成功。その後もフィールド実習や学内外での研究など幅広く活動を展開しながら、「サンゴ飼育」研究は10年を越え継続しています。

2011年度の活動スタートから、毎年フィールド実習や研究活動を追加・ブラッシュアップしています。

※以下の活動概要では、前年の活動は継続実施していますが、その年度の特筆事項を記載しています。

2011年度

沖縄県八重山漁業組合サンゴ養殖研究班の協力を得て、学内でのサンゴ飼育活動を開始。サンゴや自然環境に関する研究活動を日々行い、石垣島研修を実施。この1年間の研究成果を関東近県SSH研究会や玉川学園展(文化祭)で発表しました。

2012年度

サンゴ養殖に力を入れているサンシャイン水族館にてバックヤード研修を実施。

2013年度

学内の水質管理施設にて、水質管理のノウハウ・重要さを改めて理解しました。学外研修では、サンゴ生息地最北端である東伊豆にて研修を実施。研究の面では、日本サンゴ礁学会を見学し、最先端研究に触れました。

2014年度

生徒たちのスノーケリング技術修得のため、葉山にて研修を実施。さらには日本サンゴ礁学会が縁で、お茶の水女子大学服田昌之教授の研究室にてサンゴ研修を実施。さらにサンゴの株分け作業を阿久根直之氏指導で実施しました。

2015年度

沖縄の海洋環境学習のため、美ら海水族館見学研修を実施し、2015年10月、ついに石垣島の海にサンゴを移植することに成功しました。11月には、その成果を日本サンゴ礁学会にて生徒がポスターセッションで発表しました。

2016年度

元 JAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構)の研究員で北里大学客員教授の丸山正氏にもご指導いただくようになりました。さらには環境教育プログラムでオーストラリア・グレートバリアリーフの水質調査を行いました。

2017年度

第5回全国海洋教育サミットにて海洋教育カリキュラム開発連携の口頭発表を実施しました。

2018年度

⻄松建設(国際サンゴ礁年オフィシャルサポーター)と玉川学園が産学連携協定を締結。同社の協力を得て、飼育水槽の更新・飼育容量拡大を実施しました。

2019年度

サンゴ移植に特化した水槽を学内の理科系の専用校舎・サイテックセンター内・夢工房に設置しました。

2020年度

コロナ禍により、石垣島から購入したサンゴで飼育・研究活動を学内で継続展開。

2021年度

沖縄県・伊江島海の会との連携プロジェクトをスタート。2022年1月、伊江島の海へのサンゴ移植に成功。 11月には東伊豆サンゴ研修を再開。

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人玉川学園 教育情報・企画部 広報課

住所:〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1

TEL:042-739-8710

FAX:042-739-8723

メール:pr@tamagawa.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/

プレスリリース情報提供元:Digital PR Platform

スポンサードリンク

「国・自治体・公共機関」のプレスリリース

スポンサードリンク

最新のプレスリリース

- ジンガ、2021年第4四半期および通期財務業績を発表02/17 15:13

- 株式会社ソナーユー、PE&HR株式会社が運営するSocialEntrepreneur3投資事業有限責任組合からプレシリーズAの資金調達を実施02/17 15:00

- CADMATICはマイヤーの複雑で超大型の造船プロジェクトに不可欠02/17 15:00

- スズケンとNEC、スズケン首都圏物流センターにおける自動化・省人化に向けて入荷伝票入力と棚卸作業を自動化する実証実験を実施02/17 15:00

- 2022年度自賠責運用益拠出事業17.8億円を決定 ~自動車事故防止対策や被害者支援に自賠責保険の運用益を活用~02/17 15:00

- 最新のプレスリリースをもっと見る