【若年介護者へ調査|深刻化するヤングケアラー問題】8割超が、認知症や障がいを持つ家族の介護により「やりたいことが制限されている」と回答

配信日時: 2021-09-21 13:00:00

~「勉強する余裕がない」「やりたい仕事に就けない」など本音も、介護問題解決には、入居系サービスによる「住まい」の確保が必要か~

株式会社アニスピホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:藤田英明)は、障がいを持つ(持っていた)家族の介護を行っている、15歳~29歳の男女105名に対し、「ヤングケアラー問題の実態調査」を実施いたしましたので、お知らせいたします。

*なお、「ヤングケアラー」という言葉に関して、法令上の定めがないため、本調査では30歳未満をヤングケアラーと定義しております。

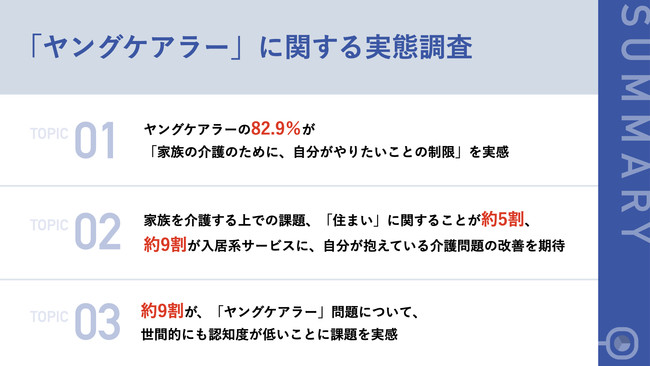

本調査のサマリー

[画像1: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-514bca013418b58a2bc2-0.jpg ]

調査概要

調査概要:「ヤングケアラー問題」の実態調査

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年9月9日~同年9月10日

有効回答:障がいを持つ(持っていた)家族の介護を行っている、15歳~29歳の男女105名

ヤングケアラーの82.9%が、「家族の介護のために、自分がやりたいことの制限」を実感

「Q1.あなたは、認知症などの障がいを持つ(持っていた)家族の介護を行っていることで、自分のやりたいことが制限されてしまっていると感じますか。」(n=105)と質問したところ、「非常に感じる」が44.8%、「少し感じる」が38.1%という回答となりました。

[画像2: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-dcaa6c8405e5b42068ef-1.jpg ]

・非常に感じる:44.8%

・少し感じる:38.1%

・あまり感じない:13.3%

・全く感じない:3.8%

「勉強する余裕がない」や「やりたい仕事に就けない」などで制限を実感

Q1で「非常に感じる」「少し感じる」と回答した方に、「Q2.どのような場面で、自分のやりたいことが制限されていると感じますか。(複数回答)」(n=87)と質問したところ、「勉強する余裕がない」が43.7%、「やりたい仕事に就けない」が37.9%、「精神的に負担となっている」が37.9%という回答となりました。

[画像3: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-cd8176d0260ecd55b1f6-2.jpg ]

・勉強する余裕がない:43.7%

・やりたい仕事に就けない:37.9%

・精神的に負担となっている:37.9%

・友人や恋人と遊ぶ時間がない:35.6%

・経済的に余裕がない:18.4%

・部活動をする時間がない:11.5%

・その他:5.7%

・わからない/答えられない:1.1%

他にも、「自分の自由な時間が確保できない」や「遠出が出来ない」などの声も

Q1で「非常に感じる」「少し感じる」と回答した方に、「Q3.Q2で回答した以外に、自分のやりたいことが制限されていると感じる場面があれば教えてください。(自由回答)」(n=87)と質問したところ、「自分の自由な時間が確保できない」や「遠出が出来ない」など48の回答が得られました。

<自由回答・一部抜粋>

・自分の自由な時間が確保できない。

・遠出が出来ない。躊躇われる。

・食事をする時いつも見守っている必要があるため、テレビを見たり等する時間の余裕がない。

・自分の病院に行けない。

・介護が優先で自分の生活が後回しになっている。

・寝られない。

・自分のストレス軽減のための余暇をもっと過ごしたいが、時間が足りない。主に自分以外の兄弟が家事を手伝ってくれない。

家族を介護する上での課題、「住まいに関すること」が54.3%

「Q4.あなたが認知症や障がいなどを持つ家族を介護する上で、「衣」「食」「住」の中で最も課題として感じるものはどれですか。」(n=105)と質問したところ、「住:住まいに関すること」が54.3%、「食:食事に関すること」が34.3%、「衣:衣服に関すること」が11.4%という回答となりました。

[画像4: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-304a6e89524a840ef9a3-3.jpg ]

・住:住まいに関すること:54.3%

・食:食事に関すること:34.3%

・衣:衣服に関すること:11.4%

「住」に関する課題、「障がいを持つ家族の介護を毎日することが、精神的に負担となっている」の声が最多

Q4で「住:住まいに関すること」と回答した方に、「Q5.家族を介護する上で、「住」に関するどのような課題を感じることがありますか。(複数回答)」(n=57)と質問したところ、「障がいを持つ家族の介護を毎日することが、精神的に負担となっている」が36.8%、「親を介護施設や障がい者施設に入れたいが、受け入れてくれる施設がない」が35.1%、「親を介護施設や障がい者施設に入れたいが、経済的に難しい」が29.8%という回答となりました。

[画像5: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-b16ceeb2aa90eabe3f83-4.jpg ]

・障がいを持つ家族の介護を毎日することが、精神的に負担となっている:36.8%

・親を介護施設や障がい者施設に入れたいが、受け入れてくれる施設がない:35.1%

・親を介護施設や障がい者施設に入れたいが、経済的に難しい:29.8%

・高齢に伴う症状や障がいを持つ家族が、安心して生活できる住まいがない:21.1%

・生活の多くの時間を介護に費やしている:10.5%

・その他:3.5%

・わからない:3.5%

ヤングケアラーの85.7%が、「入居系サービス」に、介護問題の改善を期待

「Q6.あなたは、高齢化に伴う症状や障がいを持つ人でも安心して暮らすことのできる「高齢者施設」や「障がい者グループホーム」などの入居系サービスに、あなたが抱えている介護問題の改善を期待しますか。」(n=105)と質問したところ、「非常に期待する」が40.0%、「やや期待する」が45.7%という回答となりました。

[画像6: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-25a78752a012562c7151-5.jpg ]

・非常に期待する:40.0%

・やや期待する:45.7%

・あまり期待しない:5.7%

・全く期待しない:8.6%

入居系サービスに期待する理由、「たくさんの経験をさせたい」や「介護関係の資格がない自分では出来ないことが多い」などの声

Q6で「非常に期待する」「やや期待する」と回答した方に、「Q7.そう思う理由を教えてください。(自由回答)」(n=90)と質問したところ、「たくさんの経験をさせたい」や「介護関係の資格がない自分では出来ないことが多い」など48の回答が得られました。

<自由回答・一部抜粋>

・色んな所に連れていき、たくさんの経験をさせたいがわたしの家族は車椅子に乗っているためなかなかできない。施設に入ることで同じくらい多くの経験ができるなら良いと思っている。

・介護関係の資格がない自分では手に負えないことが多々あるため。

・食事介助に時間がかかり自分で毎日ずっとは難しいため。

・時間が欲しい。

・全然良くならならいから。

・自分よりもプロだと思うから。

ヤングケアラーの約半数は「ヤングケアラー」という言葉の意味を理解せず

「Q8.あなたは「ヤングケアラー」という言葉をご存知ですか。」(n=105)と質問したところ、「言葉も意味も知っている」が54.3%、「言葉だけ知っている」が34.3%という回答となりました。

[画像7: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-dcaed80699e082783d34-6.jpg ]

・言葉も意味も知っている:54.3%

・言葉だけ知っている:34.3%

・知らない:11.4%

「ヤングケアラー」問題について、認知度が低いことに課題を感じているヤングケアラー約9割

Q8で「言葉も意味も知っている」と回答した方に、「Q9.世間的にまだまだ「ヤングケアラー」問題についての認知度は低くなっていますが、あなたはその現状に課題を感じますか。」(n=57)と質問したところ、「非常に課題を感じる」が66.7%、「やや課題を感じる」が26.3%という回答になりました。

[画像8: https://prtimes.jp/i/22736/186/resize/d22736-186-dbd8705b0346ed3bfb4b-7.jpg ]

・非常に課題を感じる:66.6%

・やや課題を感じる:26.3%

・あまり課題を感じない:1.8%

・全く課題を感じない:5.3%

課題を感じる理由、「お金がないし相談相手がいない」や「実態が掴みにくい」など

Q9で「非常に課題を感じる」「やや課題を感じる」と回答した方に、「Q10.課題を感じる理由を自由にご記入ください。(自由回答)」(n=53)と質問したところ、「お金がないし相談相手がいない」や「実態が掴みにくい」など31の回答が得られました。

<自由回答・一部抜粋>

・お金がないし相談相手がいない。

・実態が掴みにくい。最近言われるようになってきた言葉でまだまだ世間からの認知が低い。

・自分はまだ他の家族と協力できているが、自分しか介護できないとなるとその人の将来の選択肢が狭まったりして結果、経済的困窮に陥ってしまうことが考えられる。

・若い人がやりたいことをできなくなってしまう。

・家族に介護を必要とする人がいるという環境がどのくらい大変なのか理解されにくいから。

・子供が親のせいで自立出来ないこと。

まとめ

今回は、障がいを持つ(持っていた)家族の介護を行っている、15歳~29歳の男女105名に対し、「ヤングケアラー問題の実態調査」を行いました。

結果として、ヤングケアラーの8割以上が「家族の介護のために、自分がやりたいことの制限」を感じており、具体的には「勉強する余裕がない」や「やりたい仕事に就けない」などの声が見受けられました。

また、家族を介護する上での課題としては、「衣」「食」「住」の中で、「住:住まいに関すること」に対し最も課題を実感しており、「障がいを持つ家族の介護を毎日することが、精神的に負担となっている」や「親を介護施設や障がい者施設に入れたいが、受け入れてくれる施設がない」などの声が挙がりました。実際に、ヤングケアラーの約9割が、「高齢者施設」や「障がい者グループホーム」などの入居系サービスに、介護問題の改善を期待していることが判明。「介護関係の資格がない自分では出来ないことが多い」などの切実な声が聞かれました。

最後に、ヤングケアラー自身、「ヤングケアラー」という言葉の意味までを理解している人は約半分に留まっていることに加え、世間的に見ても「ヤングケアラー」問題についての認知度が低いことを課題に感じている人は約9割の結果に。「お金がないし相談相手がいない」や「実態が掴みにくい」などの声が挙げられました。

2017年に公表された総務省就業構造基本調査によると、介護を担っている15~29歳の「若年介護者」が21万100人に上ることが明らかになっています。若年介護者は、そのケアの責任のため、学業や人間関係を犠牲にし、就業者にとっても困難を抱えることも少なくありません。本調査でも、家族を介護する上で「住まい」に関する点に課題を感じているヤングケラーが多くいたことから、障がい者用グループホームなどのサービスを活用することが、介護に追われる若者の未来をサポートする一助となるかもしれません。

会社概要

会社名 :株式会社アニスピホールディングス

所在地 :〒102-0074 東京都千代田区九段南3-1-1 久保寺ビル3階

代表者 :代表取締役社長 藤田 英明

URL :https://anispi.co.jp/

事業内容:人の福祉とペットの福祉に必要とされるトータルサポートを提供

PR TIMESプレスリリース詳細へ

スポンサードリンク

「株式会社アニスピホールディングス」のプレスリリース

スポンサードリンク

最新のプレスリリース

- 近代化産業遺産と風の教会を巡るハイキング『六甲山名建築探訪ツアー』10月1日、8日、15日、(全て金曜)に開催!通常一般公開されていない建物も見学できる貴重な機会です。09/22 19:00

- バンダイナムコグループの「ガシャポン」オフィシャルショップが西日本初出店!『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』OSシネマズ神戸ハーバーランド店2021年10月1日(金)オープン09/22 18:45

- Celltrionのモノクローナル抗体治療薬、Regdanvimab(CT-P59)は、韓国食品医薬品安全庁(MFDS)からCOVID-19感染症治療薬として初めて承認された。09/22 18:17

- ジンガのマジカル・マッチ3モバイル・ゲーム「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」が1周年を祝う09/22 18:11

- Mandalika Circuit to have Multiplier Effect on Lombok Tourism09/22 18:00

- 最新のプレスリリースをもっと見る