関連記事

東大、アルツハイマー脳の病理変化と神経活動の関係を解明

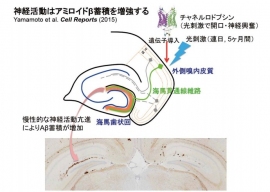

アルツハイマー病モデルマウスの外側嗅内皮質に、光刺激で神経細胞を活性化させるチャネルロドプシン(東京大学の発表資料より)[写真拡大]

東京大学大学院医学系研究科の研究グループは1日、神経活動がアルツハイマー病の病理変化を強めることを発見したと発表した。研究したのは、岩坪威教授、山本薫大学院生、種井善一大学院生、橋本唯史特任講師、尾藤晴彦教授、スタンフォード大学のKarl Deisseroth 教授、ワシントン大学のDavid Holtzman教授ら。

アルツハイマー病の脳では、アミロイドβ(Aβ)と呼ばれるタンパク質の断片が溜まってくることが認知症の症状を招く原因と考えられている。脳の神経細胞はシナプスを介してつながり、電気的な興奮を伝えること(神経活動)により機能しているが、神経活動とAβの蓄積の関係は十分に分かっていなかった。

共同研究グループは、アルツハイマー病モデルマウスの脳における神経活動を最新の実験手法である光遺伝学により制御し、脳の海馬に入る神経経路の活動を5カ月間にわたって慢性的に高めると、海馬のAβ蓄積が増加することを発見した。研究成果は、アルツハイマー病の原因となるAβの蓄積が、長期間に及ぶ神経活動の亢進によって増大することを初めて示した点で重要だという。

アルツハイマー病の予防・治療を進める上で、神経活動をどのように整えるのが有効かについて手がかりが得られることも期待されるとしている。

スポンサードリンク