関連記事

【QAあり】ストレージ王、通期売上高は過去最大規模の42億6,200万円に 首都圏屋内型物件の高稼働や営業連携による売上拡大が進む

【QAあり】ストレージ王、通期売上高は過去最大規模の42億6,200万円に 首都圏屋内型物件の高稼働や営業連携による売上拡大が進む[写真拡大]

目次

荒川滋郎氏:本日はお忙しい中、株式会社ストレージ王のオンライン説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長の荒川滋郎です。どうぞよろしくお願いします。

本日の説明会は当社の事業、2025年1月期決算、2026年1月期の事業計画を投資家のみなさまにご説明し、ご理解いただくことを目的としています。

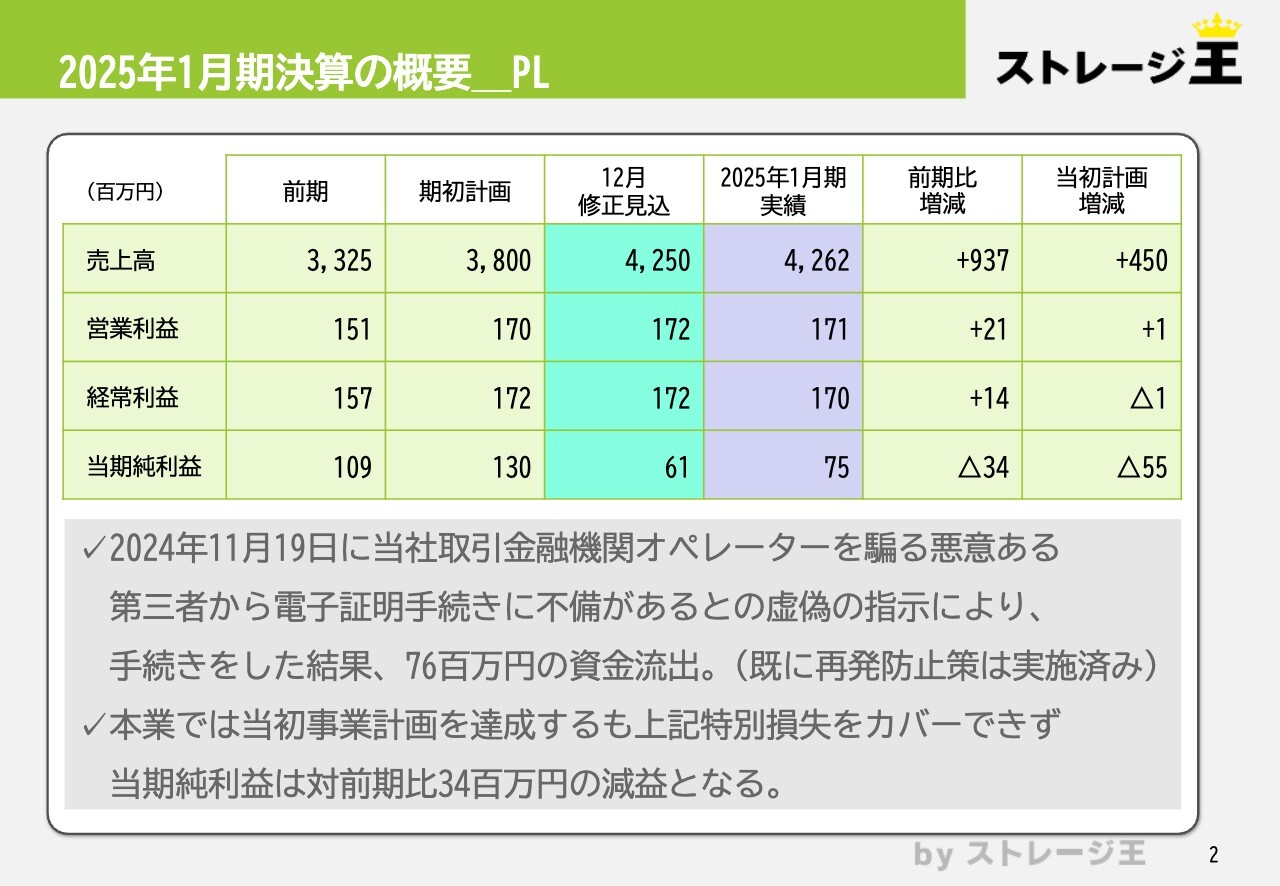

説明に先立ち、適時開示でお知らせした事案についてご報告します。2024年11月19日に、当社において、悪意ある第三者による虚偽の指示に基づき、銀行口座の電子送金に必要なIDとパスワードが不正に取得され、7,600万円の資金を流出させる事案が発生しました。

株主のみなさまや多くのステークホルダーのみなさまには、ご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。深くお詫び申し上げます。

なお、資金繰りについては問題なく決算を行うことができ、インターネットバンキングを含め、資金、財務の管理体制を刷新し、再発防止策を講じています。警察による捜査状況など進捗がありましたら適時開示します。株主のみなさまにおかれましては、引き続きご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

本日は2025年1月期における決算の概要、各事業の進捗をご説明し、次に、今年2月から始まっている2026年1月期の見通しについてお話しします。なお、詳細な数値については、決算短信などの開示資料をご確認ください。

2025年1月期決算の概要_ PL

会社全体の損益計算書です。2025年1月期の売上高は42億6,200万円、前期比9億3,700万円の増加と、過去最大規模となりました。期初計画からも4億5,000万円増加しています。

営業利益は1億7,100万円、経常利益は1億7,000万円と期初計画とほぼ同額です。前期比では、営業利益で2,100万円、経常利益で1,400万円の増収となっています。

しかしながら、当期純利益においては、冒頭でご説明した資金流出7,600万円を特別損失に計上したことから、前期比で3,400万円減収の7,500万円となりました。

2025年1月期決算の概要_セグメント損益

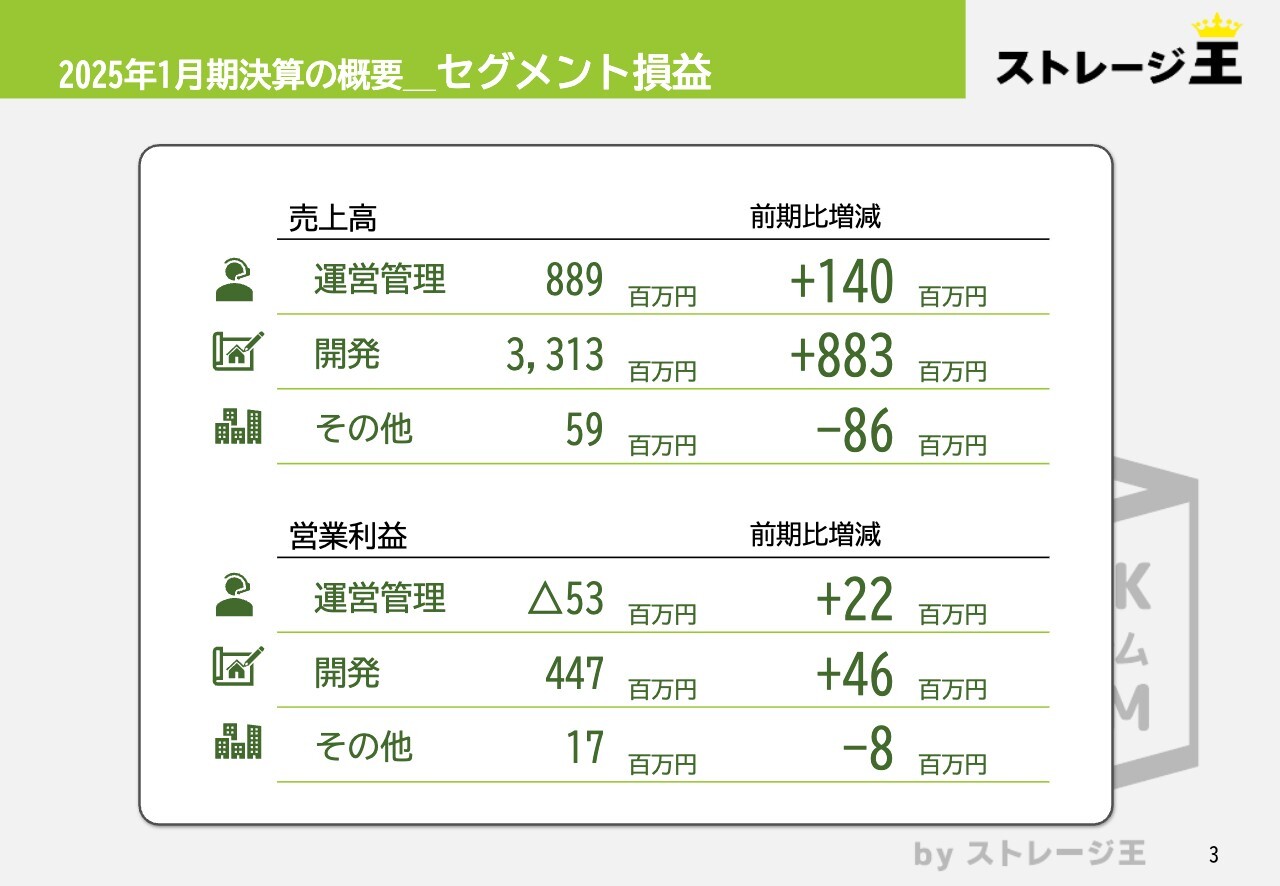

セグメント別の状況です。運営管理事業では、管理室の増加による売上高の増加等により、売上高は8億8,900万円、前期比で1億4,000万円の増収です。営業利益についても前期比2,200万円の増益となりました。

開発事業の売上高は33億1,100万円となり、前期比8億8,300万円の増収、4,600万円の増益となりました。

2025年1月期決算の概要_ BS

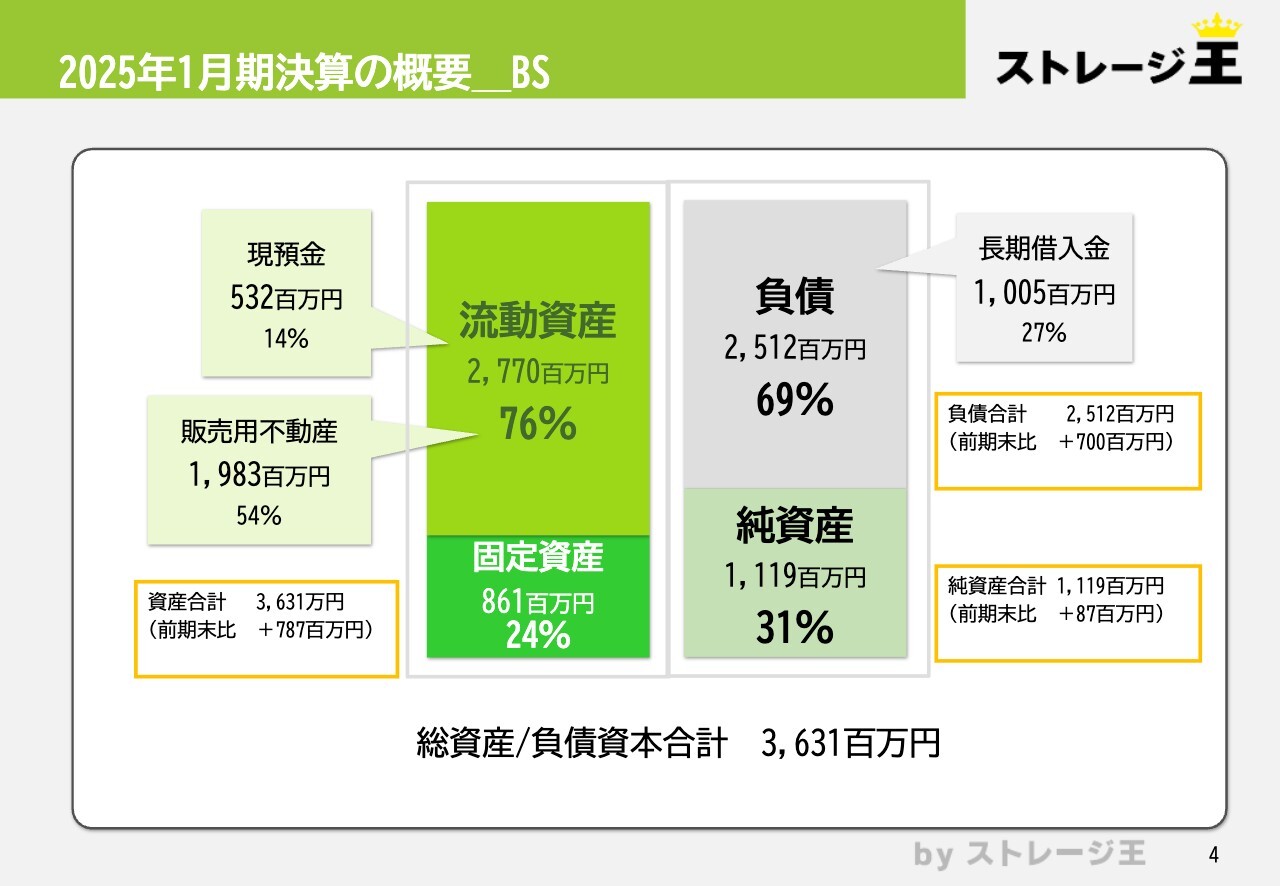

貸借対照表です。2025年1月末時点での現預金は5億3,200万円と、前期末比で4億1,400万円の減少、販売用不動産は19億8,300万円、前期末比で8億4,500万円の増加となっています。販売用不動産の中には、今年2月に売却した兵庫県加西市のホテルや、2026年1月期に売却する西新宿案件の土地なども含まれています。固定資産は8億6,100万円、前期末比で1億7,800万円の増加となっています。

負債については、25億1,200万円と前期末比で7億円増加しています。そのうち短期借入金は6億3,900万円、1年以内返済の長期借入金は2億7,900万円、長期借入金は10億500万円です。借入金の合計は19億2,300万円となり、前期末比で4億1,700万円増加しています。

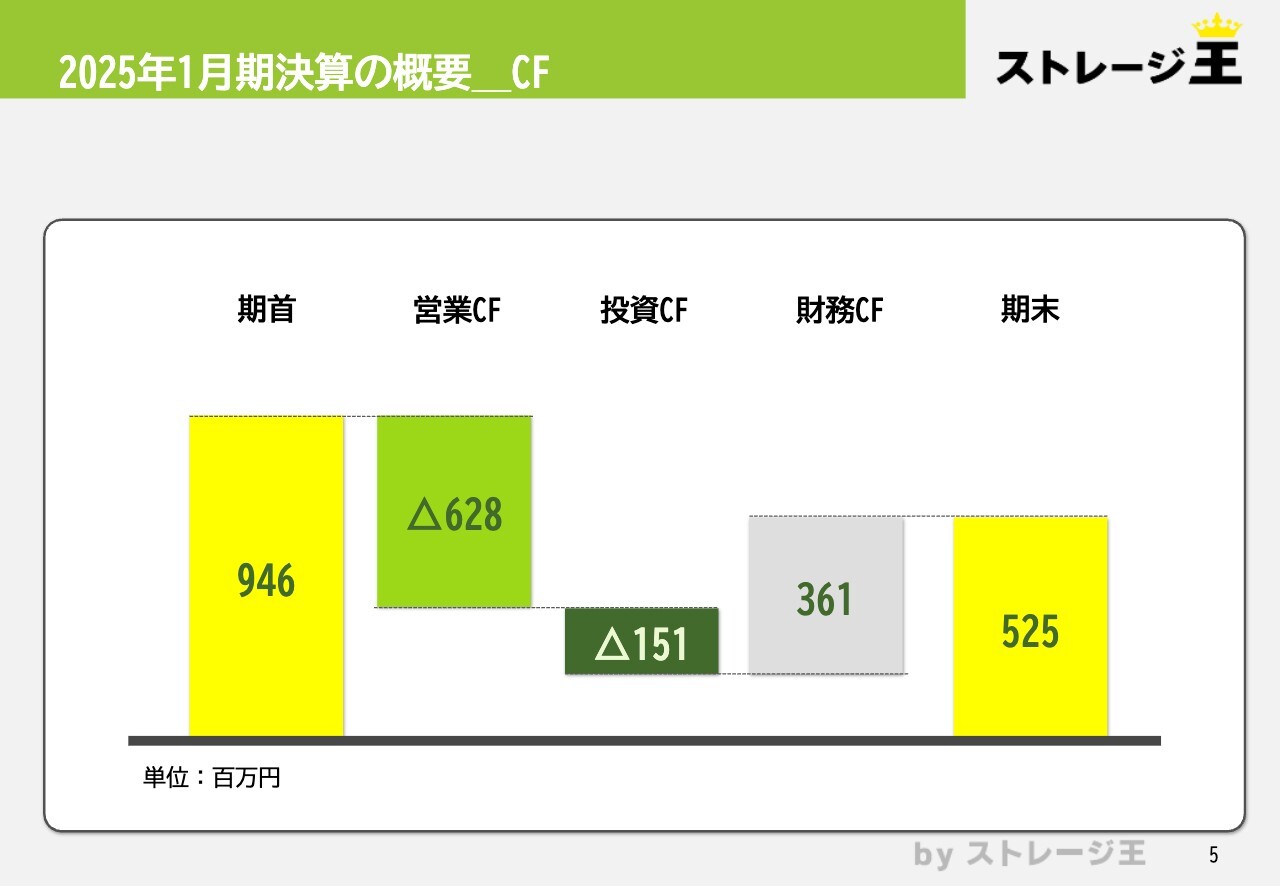

2025年1月期決算の概要_ CF

キャッシュ・フローの状況です。期首の現金同等物9億4,600万円に対し、営業キャッシュ・フローは6億2,800万円のマイナスとなっています。税引前当期純利益で9,500万円のプラスがあったものの、2025年1月期は売却物件が棚卸資産として8億4,700万円増加したことから、6億2,800万円の営業キャッシュ・フローを使いました。

投資キャッシュ・フローも1億5,100万円のマイナスとなっていますが、これは新規出店に伴う敷金の積み増し等の結果です。これを借入金などによる財務キャッシュ・フロー3億6,100万円で補った結果、2025年1月末の現金同等物は5億2,500万円となっています。

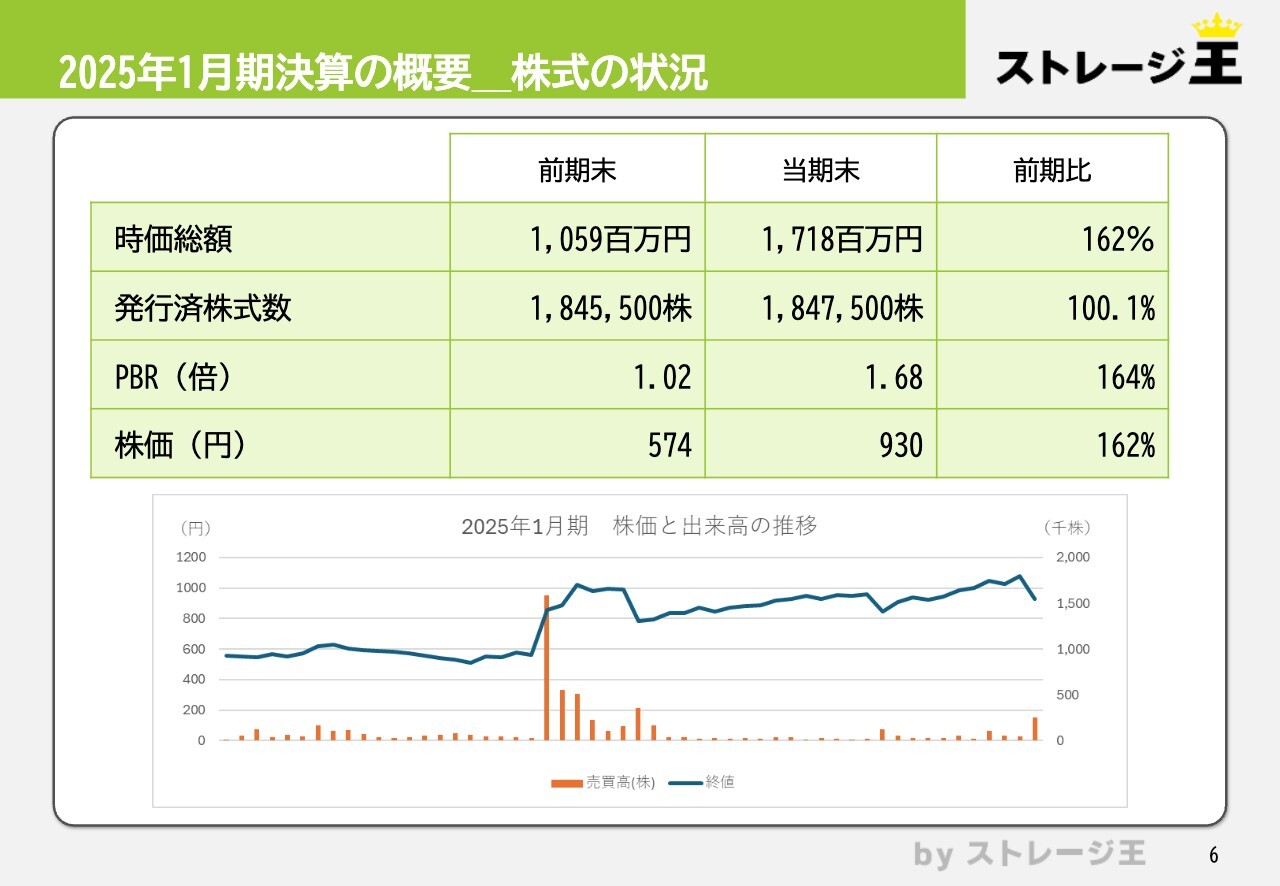

2025年1月期決算の概要_株式の状況

株式の状況です。2024年6月18日に発表したとおり、QUOカードとトランクルーム割引券を贈呈する株主優待を実施しました。その影響もあり、2024年1月末には574円だった株価が、2025年1月末には930円まで上昇し、その結果、期末の時価総額が17億1,800万円、流通時価総額も10億1,800万円となりました。

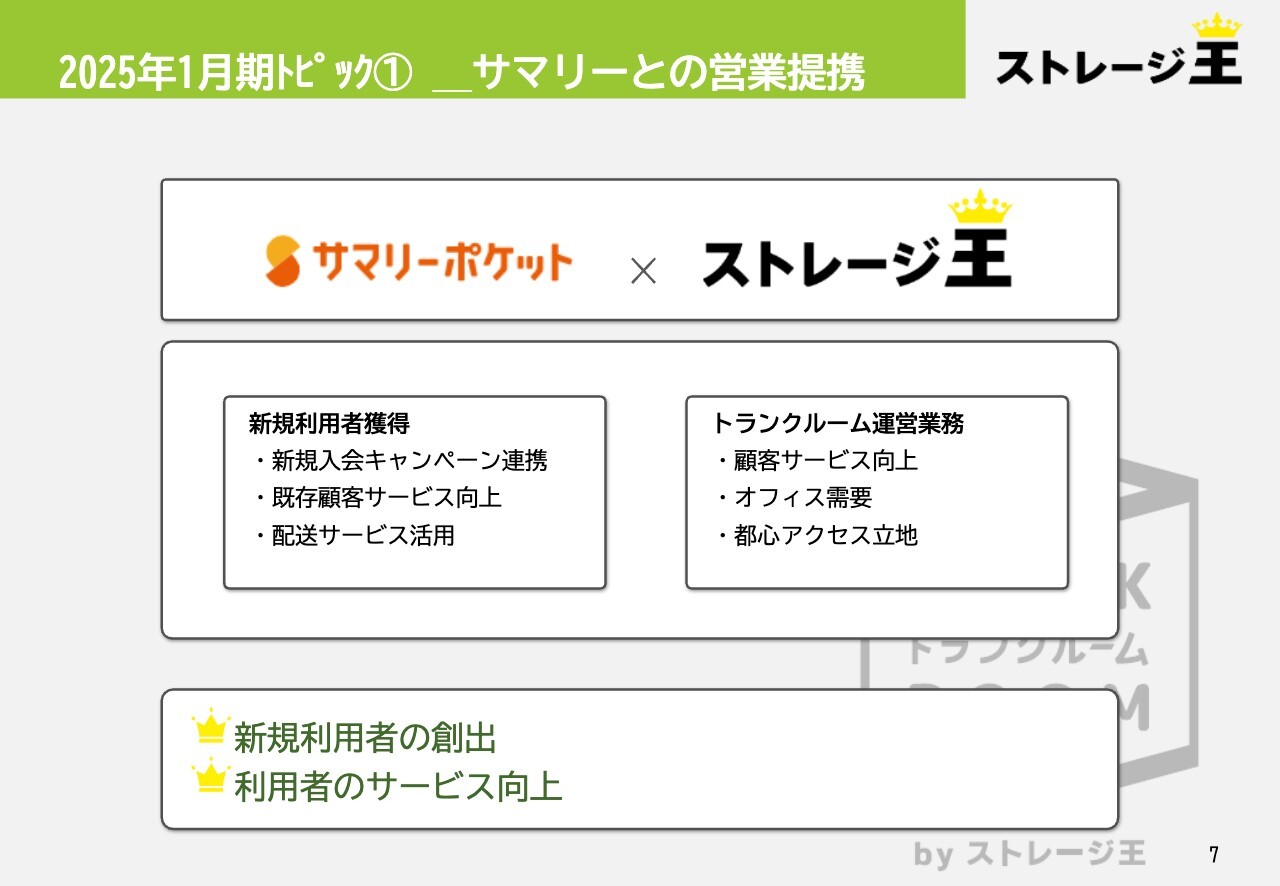

2025年1月期トピック①_サマリーとの営業提携

2025年1月期に行った営業施策についてご説明します。

トピックの1つ目です。2024年10月にサマリーとの営業連携を開始しています。

「サマリーポケット」は、サマリーが運営する段ボール箱を使った宅配型のトランクルームサービスです。同社株主でもある三菱地所等が開発した新宿フロントタワーに当社が出店した際に、今回の営業連携につながりました。

私どもの場所を貸すタイプのトランクルームと、配送サービスがセットになった「サマリーポケット」のシナジーで、利用者の方にとって家財の保管・管理をより便利にできると考えています。

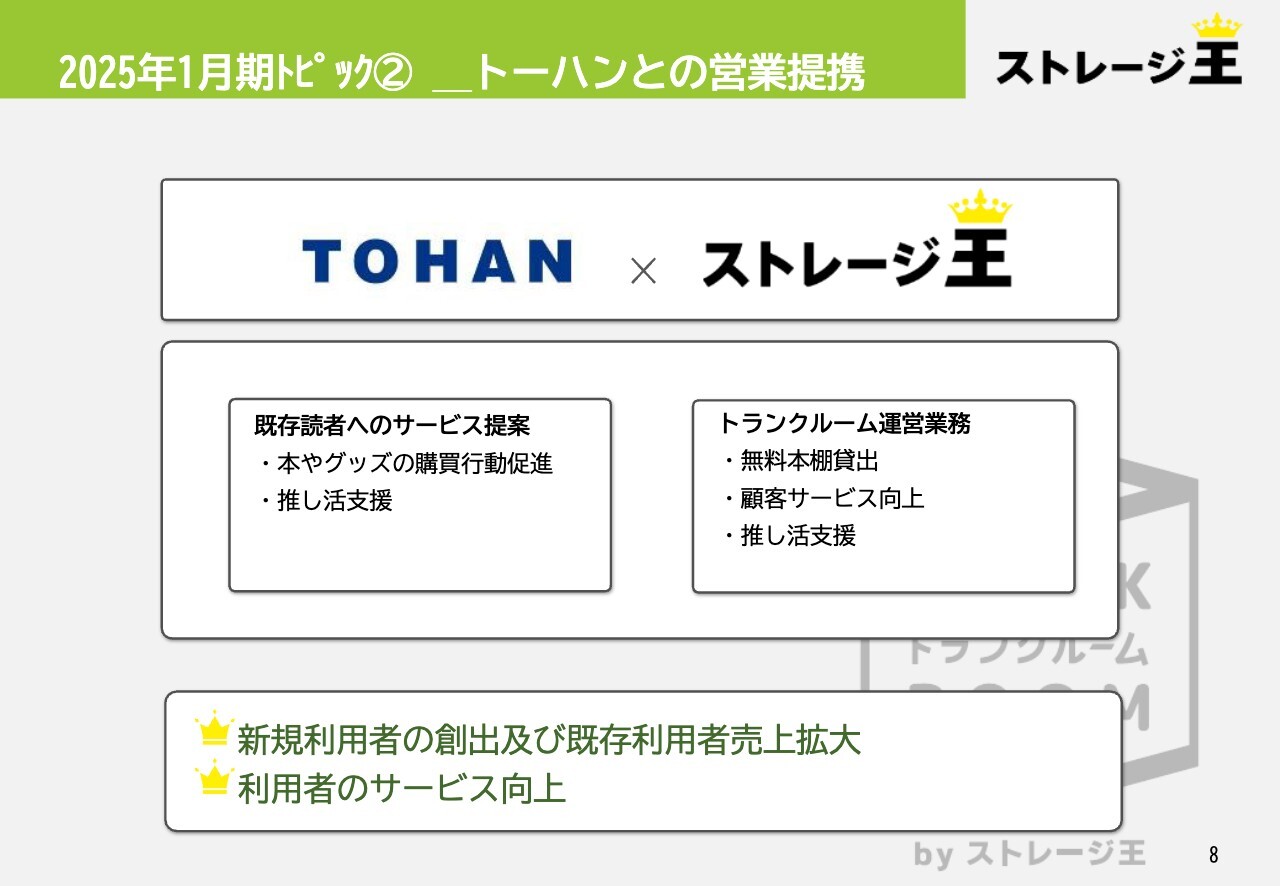

2025年1月期トピック②_トーハンとの営業提携

トピックの2つ目は、トーハンとの営業連携です。

こちらは本の好きなお客さま向けのサービスで、自宅で収納しきれなくなった本をトランクルームにお預けいただき、本棚の空いたスペースに新しい本を並べていただく狙いで、本を販売しているトーハンおよび書店との連携を開始しました。自宅をきれいに使いながら本を増やしたい方にお使いいただければと思います。

2025年1月期トピック③_都心オフィスビル出店

トピックの3つ目は、都心オフィスビルへの出店についてのご報告です。2024年10月7日に新宿フロントタワーの2階に屋内型トランクルームを出店しました。

このビルは三菱地所他により開発された、2011年5月竣工、地上35階建て、地下2階建て、延床面積約9万4,000平方メートルの大型オフィスビルです。出店したトランクルーム自体は33室と小規模ですが、開業半年ですでに8割以上の部屋が稼働しています。

近隣にお住まいの方やこのオフィスビルにお勤めの方に加え、入居されているテナントが倉庫として利用するなど、幅広くご活用いただいています。

従来はトランクルームを自宅に近い場所で借りることが多かったと思いますが、職場の近くで借りる、あるいはビルに入居するテナント自体が倉庫として借りるといった展開が考えられます。今後もオフィスビルへの出店には積極的に取り組んでいきたいと考えています。

各事業の状況_開発分譲

ここからは各事業の状況についてご説明します。

まず、開発分譲事業です。私どもが手がけている空調の効いた屋内型トランクルームについては、2025年1月期中に、世田谷区池尻TR、天王町TR、幡ヶ谷TR、亀戸TR、南砂TR、杉並宮前TRのすべての売却を予定どおり終えました。

スライド右下の写真は杉並宮前TRです。建物の左側に扉が見えますが、こちらはバイク用ガレージを直接建物の入口に付けた初めて導入したタイプ物件で、大型バイクも置くことができます。5室ありますが、いずれも満室です。

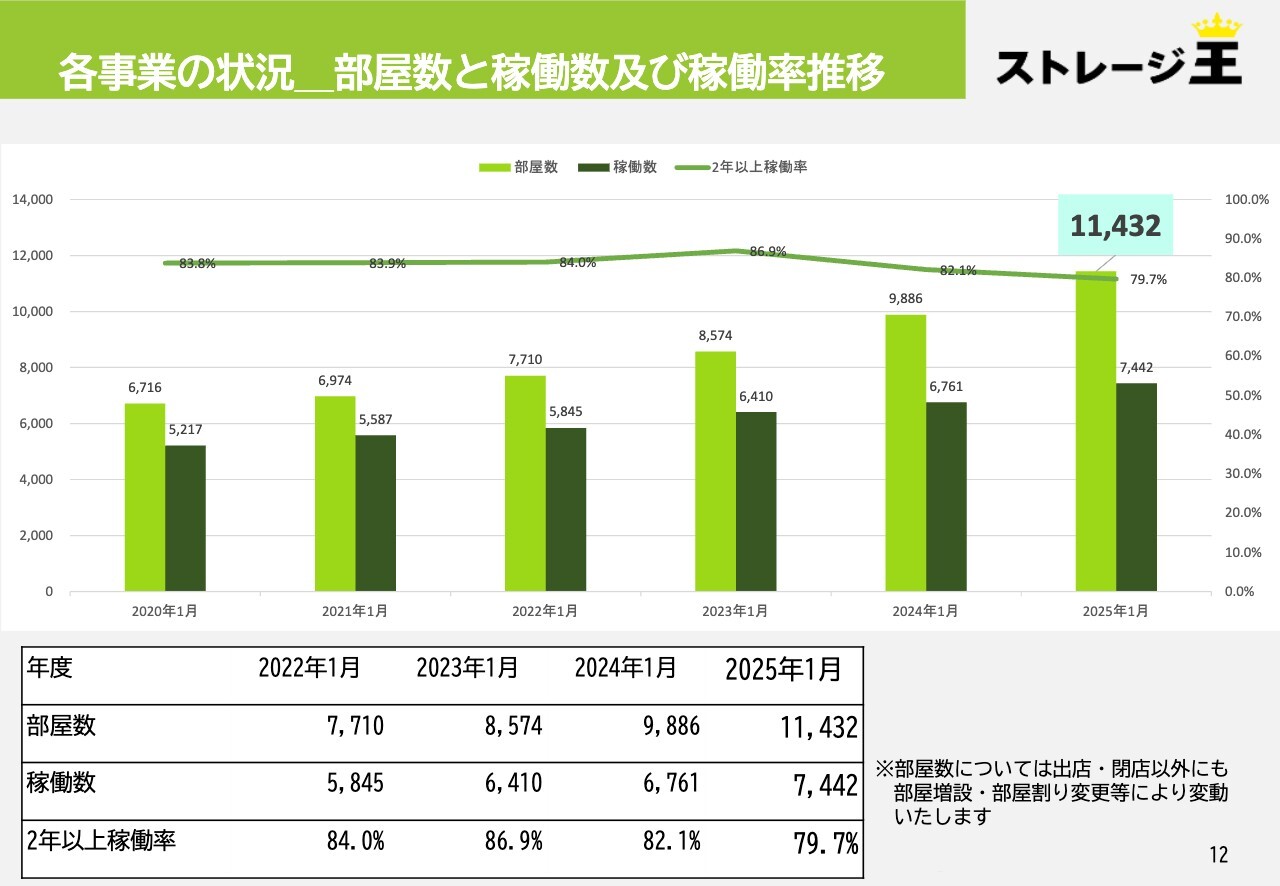

各事業の状況_部屋数と稼働数及び稼働率推移

運営管理事業における部屋数と稼働数および稼働率の推移です。2025年1月末の店舗数は195店舗、部屋数が1万1,432室です。

2年以上の稼働率は79.7パーセントと若干下がっており、大型店舗の増加によって稼動率が上がるまでに時間のかかる店舗が増えている店舗の構成の問題と、一部既存店舗での借地契約満了に伴う店舗閉鎖などの影響があります。

しかし、実際の稼働数としては2024年1月の6,761室から7,442室へと10パーセント以上増加していますので、需要そのものが冷え込んでいるわけではありません。

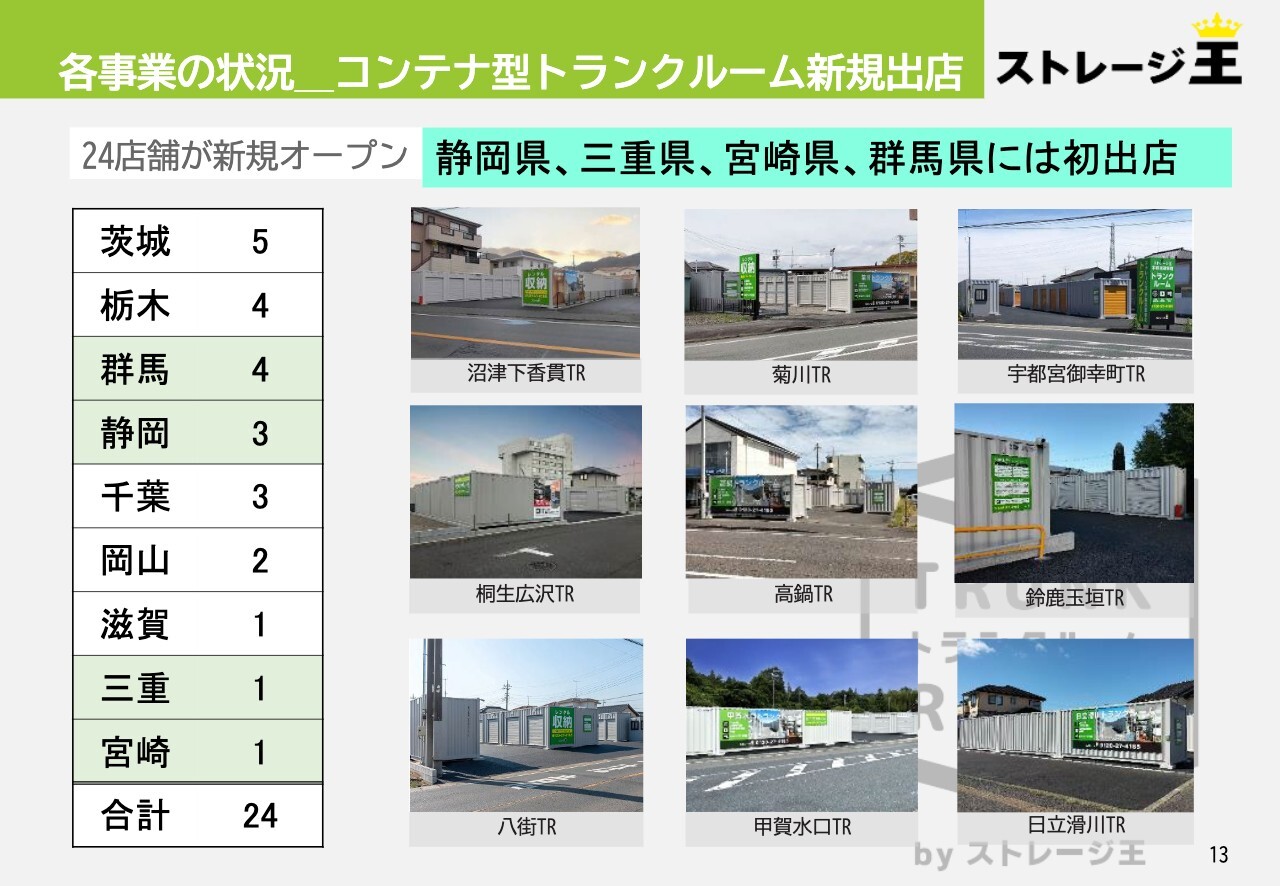

各事業の状況_コンテナ型トランクルーム新規出店

コンテナ型トランクルームの出店状況です。私どもは屋内型のトランクルームに加え、屋外型のコンテナを使ったトランクルームにも非常に力を入れています。2025年1月期はコンテナ型トランクルームを24店舗オープンし、群馬県、静岡県、三重県、宮崎県については当社として初めての出店となりました。

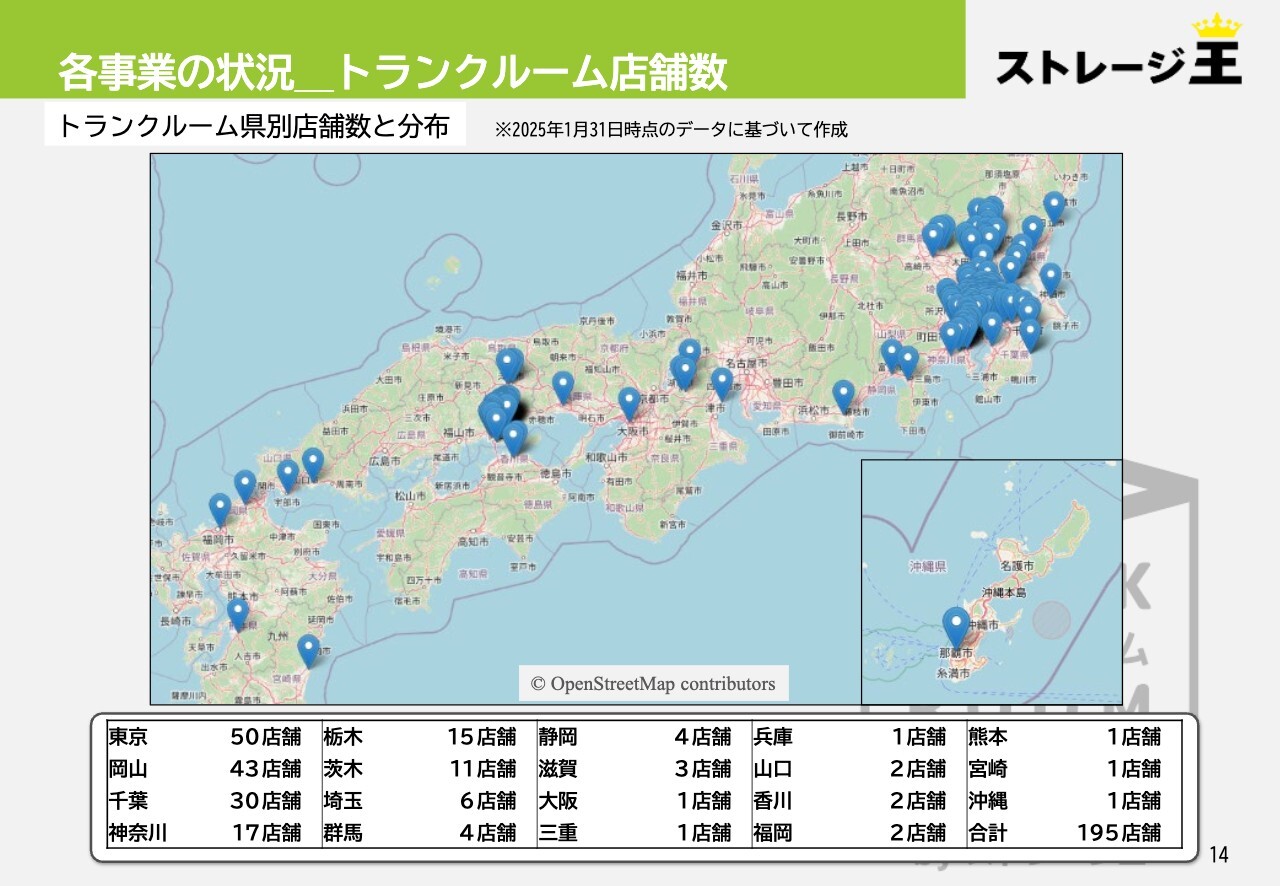

各事業の状況_トランクルーム店舗数

トランクルームの県別店舗数と分布状況です。北関東から沖縄まで広く店舗を展開していますが、その中でも私どもの本社がある関東と営業所のある岡山県の2地域に出店が集中しています。

各事業の状況_リーシング強化

2025年1月期第4四半期に実施した販促施策の一覧です。各施策の詳細はホームページでご覧ください。

なお、2024年10月には一般社団法人レンタル収納スペース推進協議会主催の「2024SELF STORAGE BIZ Forum」に登壇しています。2024年に私が同協議会の理事に就任した関係もあり、業界としてもトランクルームの各方面での普及に取り組んでいます。

2026年1月期事業計画_社会情勢と屋内型開発状況

ここからは2026年1月期の事業計画についてご説明します。

考慮すべき社会情勢として、国際的に不安定な状況が続く中、国内でも物価高、円安、金利の先行き不透明感などにより消費マインドが冷え込んでいます。

その一方で、首都圏におけるマンションの価格の高止まりは継続しており、テレワーク等の定着によってトランクルームはまだ底堅い利用状況にあります。現在の人口推移を踏まえても、東京エリアについてはまだ人口の集中が続いていますので、トランクルーム事業もまだ底堅い状況だと判断しています。

屋内型トランクルーム用地については、西新宿は購入済みであり、川崎新町、都立大学、石神井台案件についても購入契約等を進めています。今後も都心型のトランクルームの出店を継続していきます。

その一方で、建設業界の2025年問題や働き方改革などにより、工賃の値上がりが続いていますので、引き続き人件費や資材の高騰を注視しながら事業を進めていきます。

2026年1月期事業計画_予算編成方針

予算編成方針については、大きく3つの方針を掲げています。1つ目はリーシング強化、2つ目は出店形態の戦略的配分、3つ目は首都圏屋内型物件の出店継続です。

リーシングの強化については、従来の受注方法に加え、マーケティングの強化、店舗別の対策、トーハンなど他業種との連携による営業強化を目指します。

出店形態の戦略的配分については、屋内型のトランクルームでは建築費の高騰やエレベーターの供給不足などがあることから、コンテナ型トランクルーム建築を強化することで対応していきたいと考えています。屋内型トランクルームについては、引き続き用地を確保しつつ、木造案件等の取り組みも含めながら対応していきます。

2026年1月期事業計画_リーシング強化

リーシング強化の詳細です。トランクルームをオープンさせても、利用者が獲得できなければ収益は上がりません。トランクルームのご利用状況の分析に加え、利用目的に応じた開拓すべきリーシング先の強化などを進めています。

また、エリアマーケティングに加え、Googleの「ビジネスプロフィール」を使った施策など、オンラインも含めて戦略の強化を進めているところです。

2026年1月期事業計画_リーシング強化

リーシング強化のために、サービスサイトのリニューアルも実施しました。お客さま視点での店舗検索、「360°ツアー」によるトランクルームの見学、トランクルームにどれくらいの物が入れられるのかを確認できる「収納シミュレーション」などのコンテンツをご用意し、お客さまが直感的に中身をご確認いただけるユーザーインターフェイスおよびユーザーエクスペリエンスに注力しています。

2026年1月期事業計画_首都圏屋内型物件出店継続

首都圏屋内型物件の出店状況です。先ほどもお話ししたように、首都圏ではマンション価格の高止まりや都内への人口集中傾向が続いています。私どもが取得した西新宿の用地は新宿フロントタワーに近い立地で、現在建設を進めています。

その他、2026年1月期は都内でも人気の高い城南エリアの都立大学、城西エリアの石神井台、マンション需要の高い川崎新町にも出店予定です。

2026年1月期事業計画_開発事業

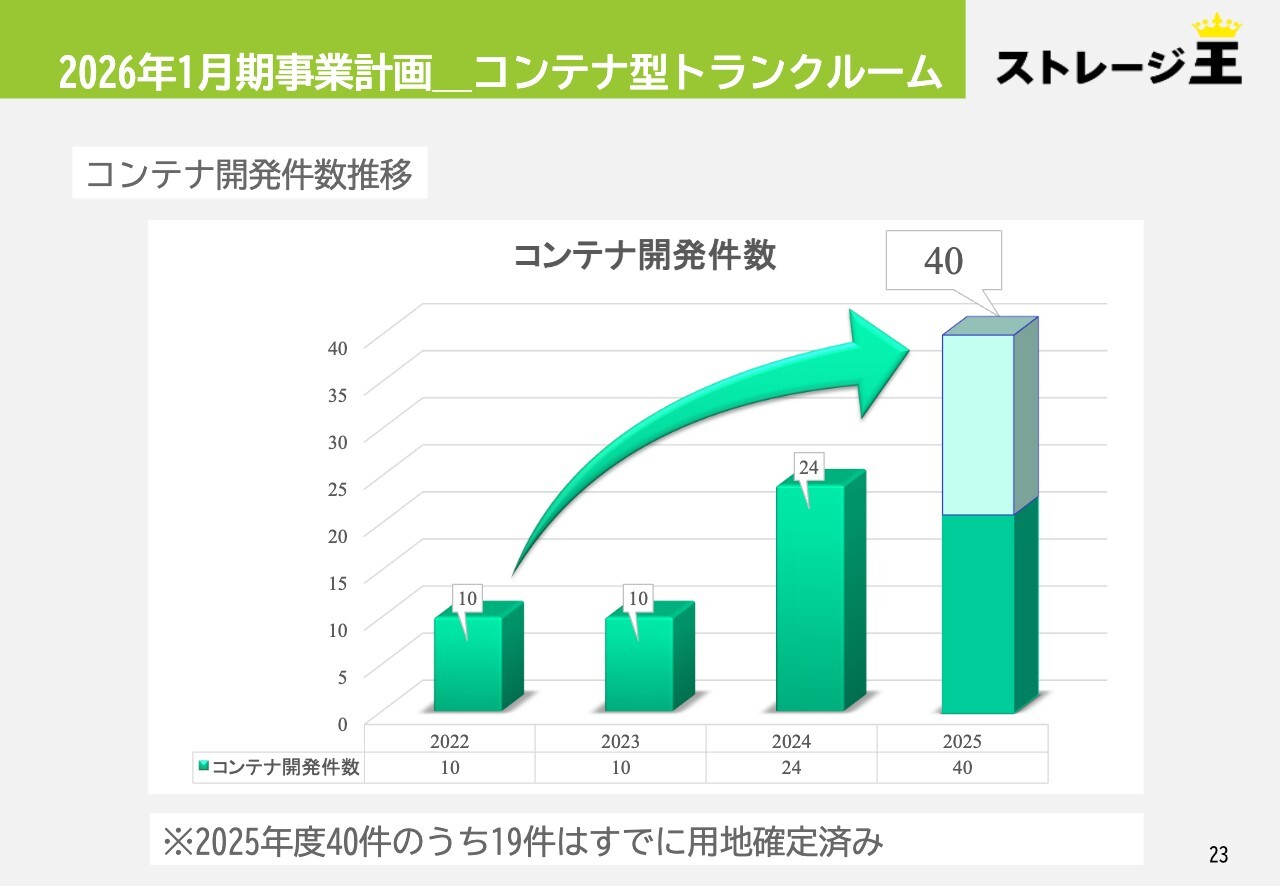

コンテナ型トランクルームについては、2年後、3年後も見据え、出店を強化しています。2025年1月期の24件に対し、2026年1月期は40件を目標に開発を進めます。

2026年1月期事業計画_コンテナ型トランクルーム

過年度のコンテナ出店数は、2022年度および2023年度は10件、2024年度は24件でした。2025年度は40件を目標としており、このうち約半数の19店舗についてはすでに用地を取得していますので、年度内に完成までもっていきたいと考えています。

2026年1月期事業計画_目指す売上損益

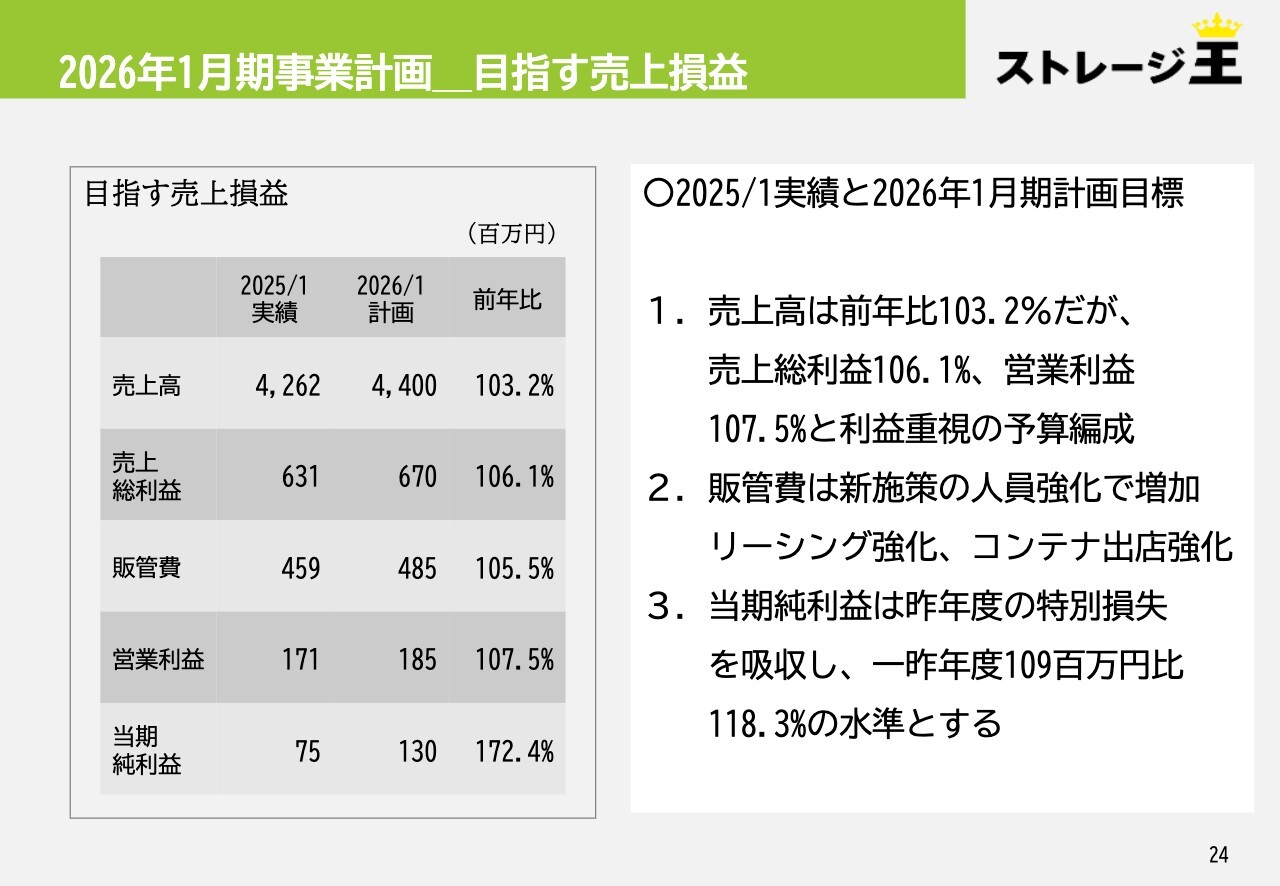

2026年1月期の事業計画です。売上高は前年比103.2パーセントの44億円、売上総利益は106.1パーセントの6億7,000万円としています。

販管費は事業強化のために前年比105.5パーセントの4億8,500万円に増額しており、営業利益は前年比107.5パーセントの1億8,500万円、当期純利益は1億3,000万円を目指します。なお、当期純利益については2025年1月期の特別損失を吸収し、2024年1月期比で118.3パーセントの水準としています。

2026年1月期事業計画_主要経営数値【参考資料】

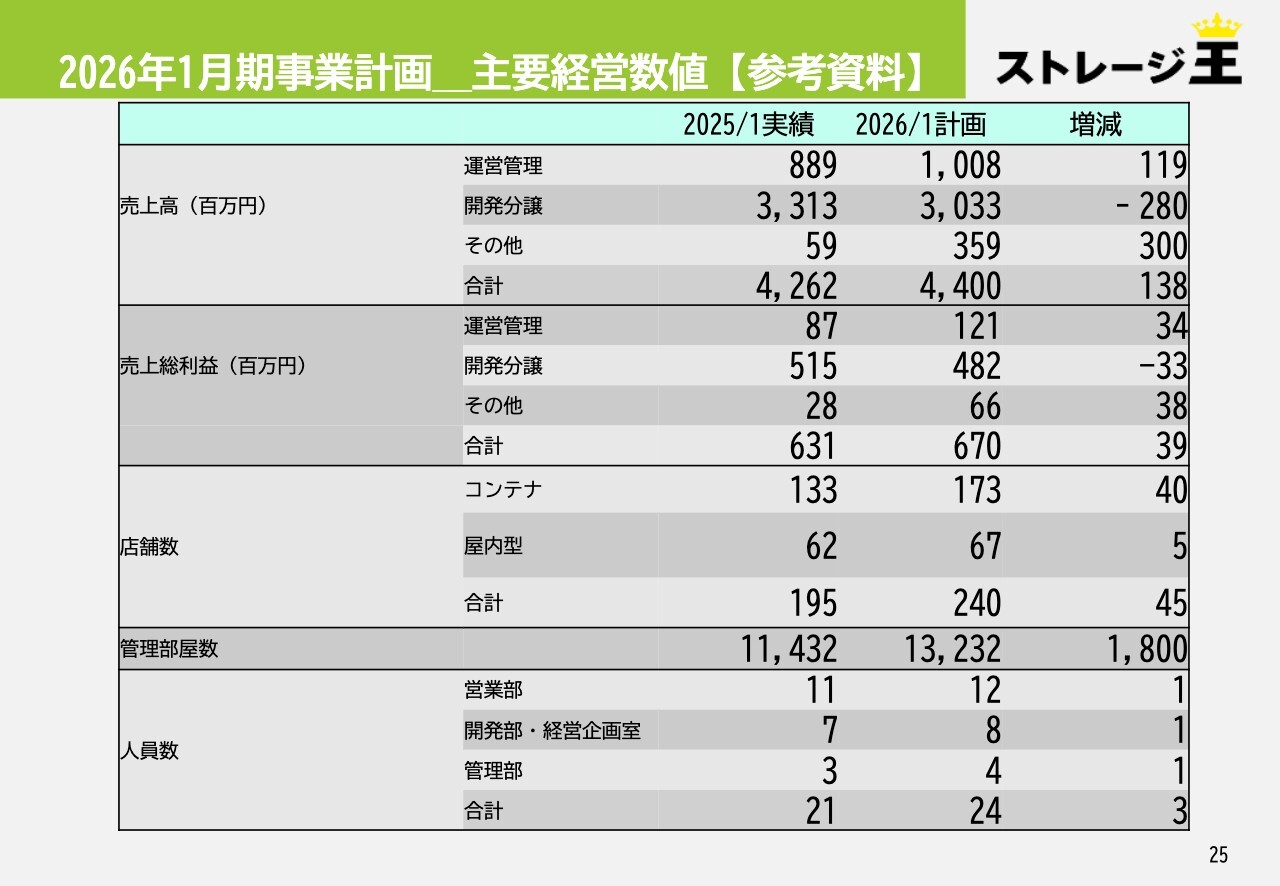

2026年1月期のセグメント別事業計画です。

運営管理事業については、売上高は初めての10億円台となる10億800万円、前年比で1億1,900万円の増加、売上総利益は1億2,100万円、前年比で3,400万円の増加を見込んでいます。

開発分譲事業については、売上高が前年よりも若干減少するものの、30億円水準をキープし、売上総利益も約5億円の水準に達する見込みです。

店舗数は現状の195店舗から45店舗以上を増やし、240店舗規模まで、管理部屋数も1,800室ほど増やし、1万3,000室超へと事業拡大を図ります。

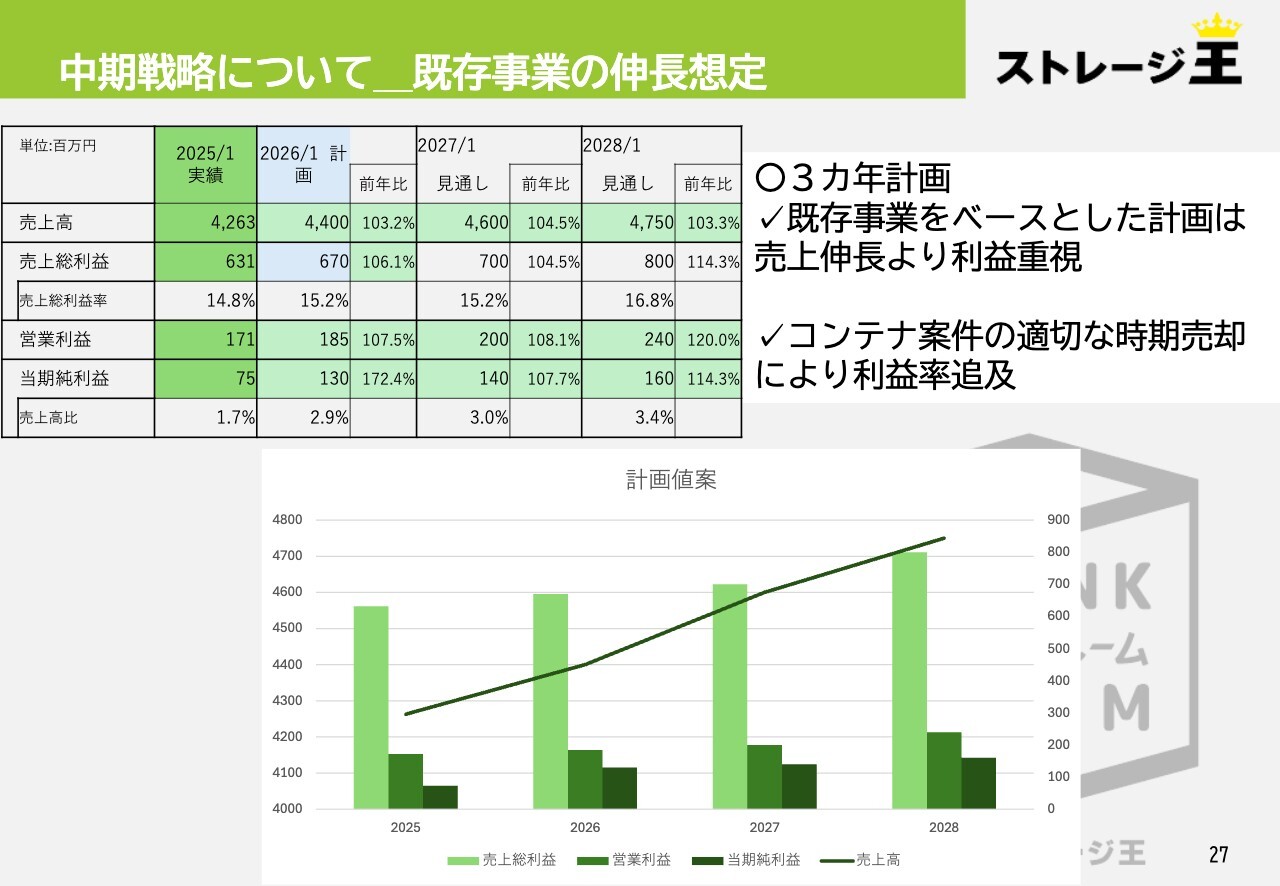

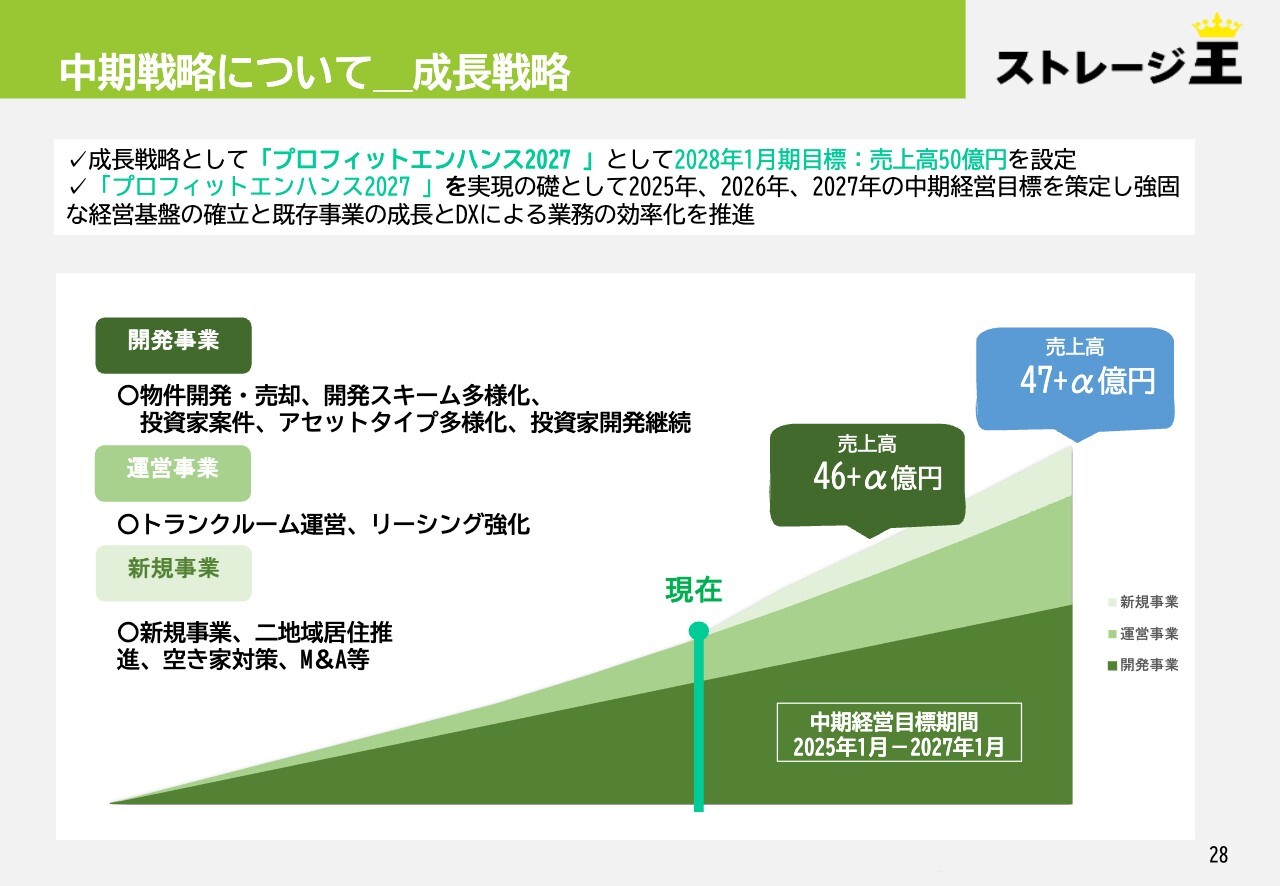

中期戦略について_既存事業の伸長想定

今後の中期戦略についてご説明します。既存事業の伸長として、売上高については2026年度1月期は44億円、2027年度1月期は46億円、2028年度1月期は47億5,000万円の水準を目指します。

当期純利益は2026年度1月期の1億3,000万円から1億4,000万円、1億6,000万円、利益率は2.9パーセントから3パーセント、3.4パーセントを目指し、売上高よりも利益率を伸ばすことに取り組んでいきます。

中期戦略について_成長戦略

成長戦略「プロフィットエンハンス2027」では、2028年1月期の売上高目標を約50億円としています。既存事業の目標46億円、47億円に新規事業等を加えることでその達成を目指し、会社を強化していきたいと考えています。

開発事業では、物件の開発・売却、開発スキームの多様化、投資家案件のほか、アセットタイプについてもさまざまなタイプを組み立てていきます。運営事業では、トランクルーム運営に加え、一部オフィステナント等も含めたリーシング機能を強化していきます。

また、二地域居住推進などをはじめとする新規事業にも取り組んでいきます。私どもの事業の軸は、荷物を保管するトランクルームです。国では地方創生政策として二地域居住を推進していますが、そこでは荷物の管理や空き家対策などが課題となります。地方自治体の方々とお話ししつつ、地方創生にも取り組みながら売上高と利益を増やしていきたいと考えています。

会社概要①-経営理念とミッション

会社概要について簡単にご説明します。私どもは「顧客資産の持続的な価値向上を通じて、人々の暮らしや社会の未来を共創する」を経営理念に掲げています。「不動産所有者の資産価値の向上と、トランクルーム利用者の利便性の向上と満足感を通じて、人々の暮らしや社会の未来を豊かにする」が私どものミッションです。

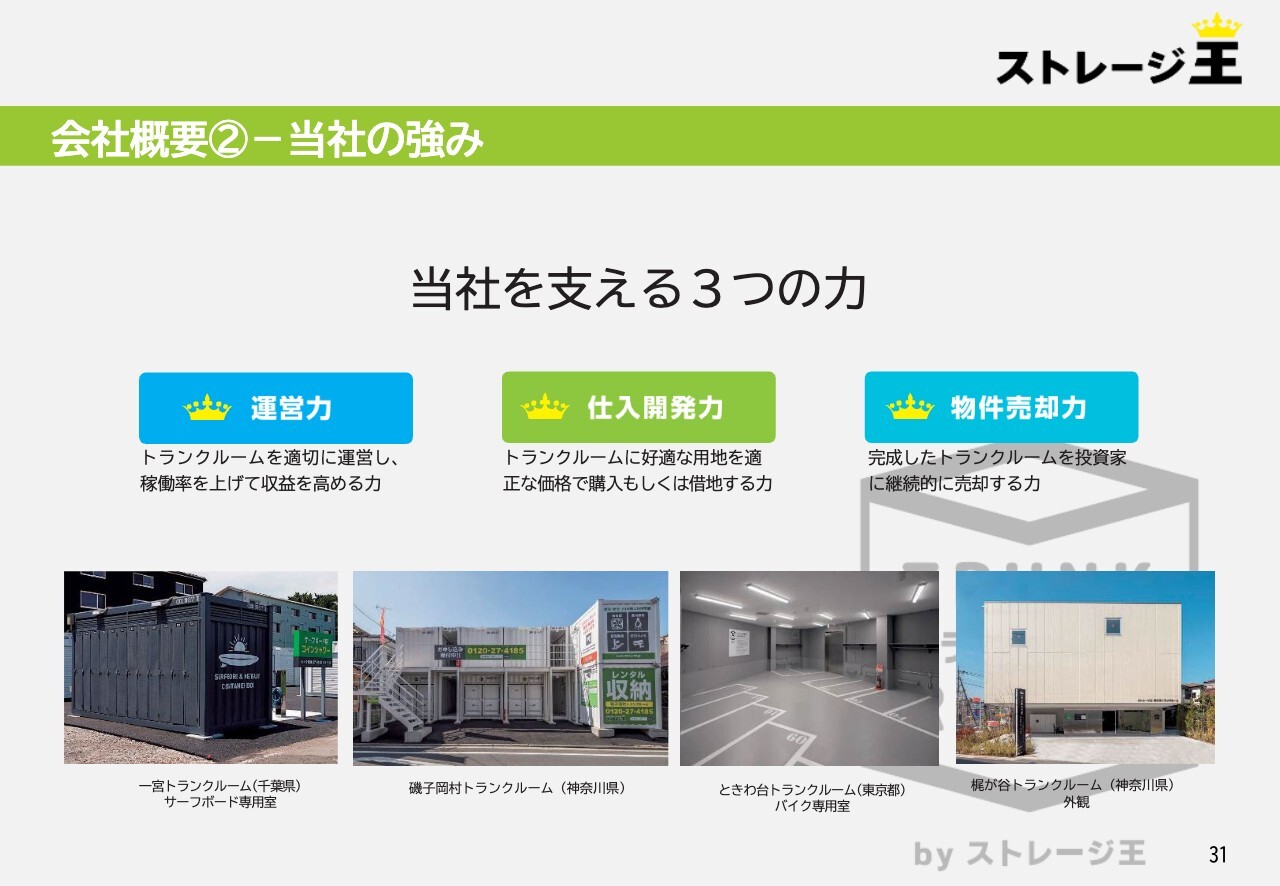

会社概要②-当社の強み

私どもの事業は、スライドに示した3つの力で支えられています。

1つ目は運営力で、トランクルームを適切に管理し、利用者の方に心地よく使っていただくことで稼働率とともに収益力を高める力です。2つ目は仕入開発力で、トランクルームに適した土地を適正な価格で仕入れる力です。

3つ目は物件売却力です。事業規模を拡大するために自社でトランクルームを持つのではなく、不動産投資家の方にトランクルームを持っていただくケースが大変多くなっています。そのため、不動産投資家の利益を確認しつつ、適切なトランクルームを販売しています。

会社概要③-事業の内容

スライドには事業スキームを示しています。まずはトランクルームをお使いいただくお客さまと利用契約し、利用料を頂戴します。そして、トランクルームを作る際には土地や建物の所有者に地代や賃料を支払います。これが私どものビジネスモデルです。

また、スライド下の写真はトランクルームの様子です。屋内型のトランクルームの内部にはカーペットを敷き、一つひとつの部屋は分かれていますが、しっかりとした空調設備を入れていますので、安心して家財をお預けいただけます。

また、一部特殊なトランクルームとして、ワインセラーや宅配ロッカーを備えた物件もご用意しています。

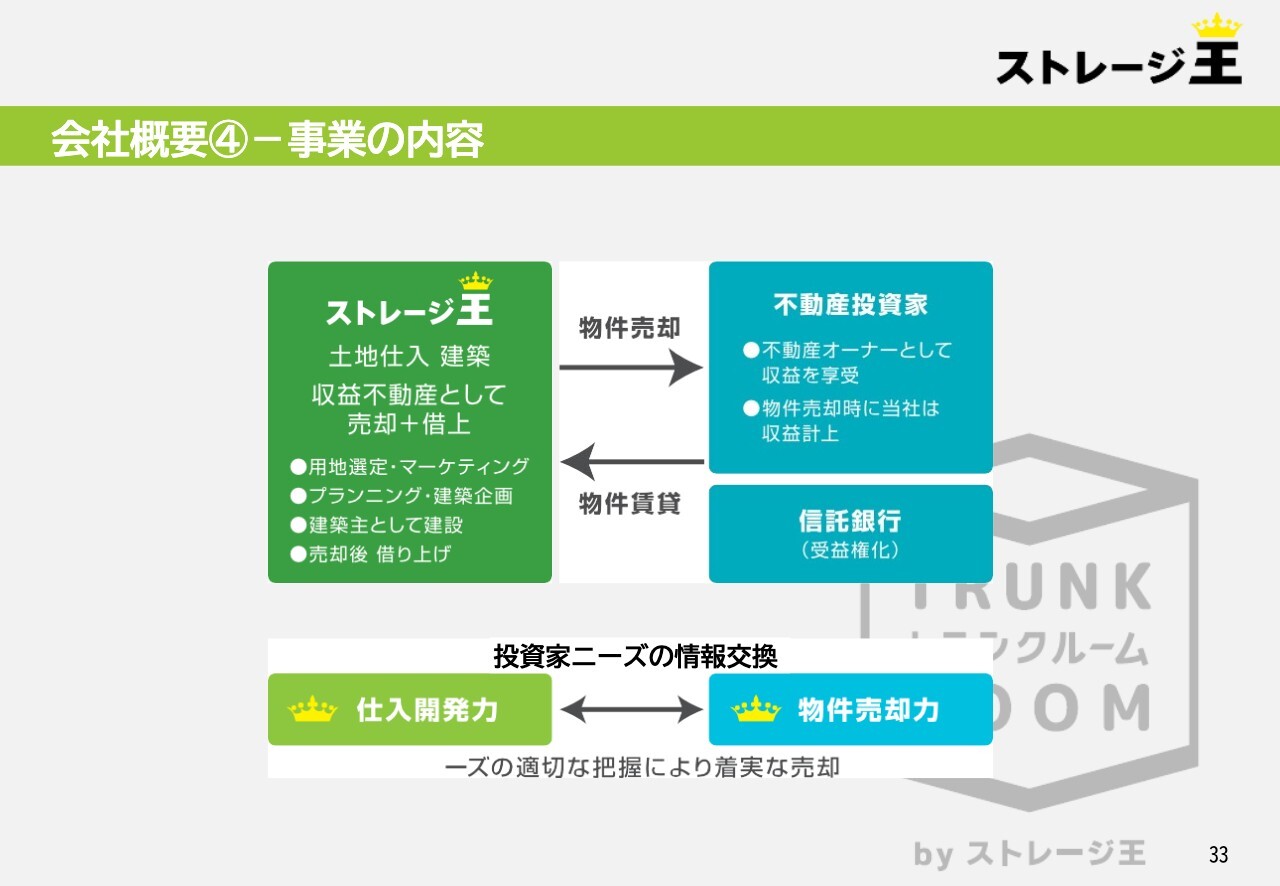

会社概要④-事業の内容

物件売却力と仕入開発力についてです。私どもは土地の仕入れや借り上げによって場所を確保し、トランクルームの建設やコンテナ型トランクルームの設置によりトランクルームの物件を作っています。

出来上がったトランクルームは不動産投資家の方に売却し、私どもがそれを借り上げて運営します。私どもがしっかりと運営できることが、物件を売却する力にもつながっています。

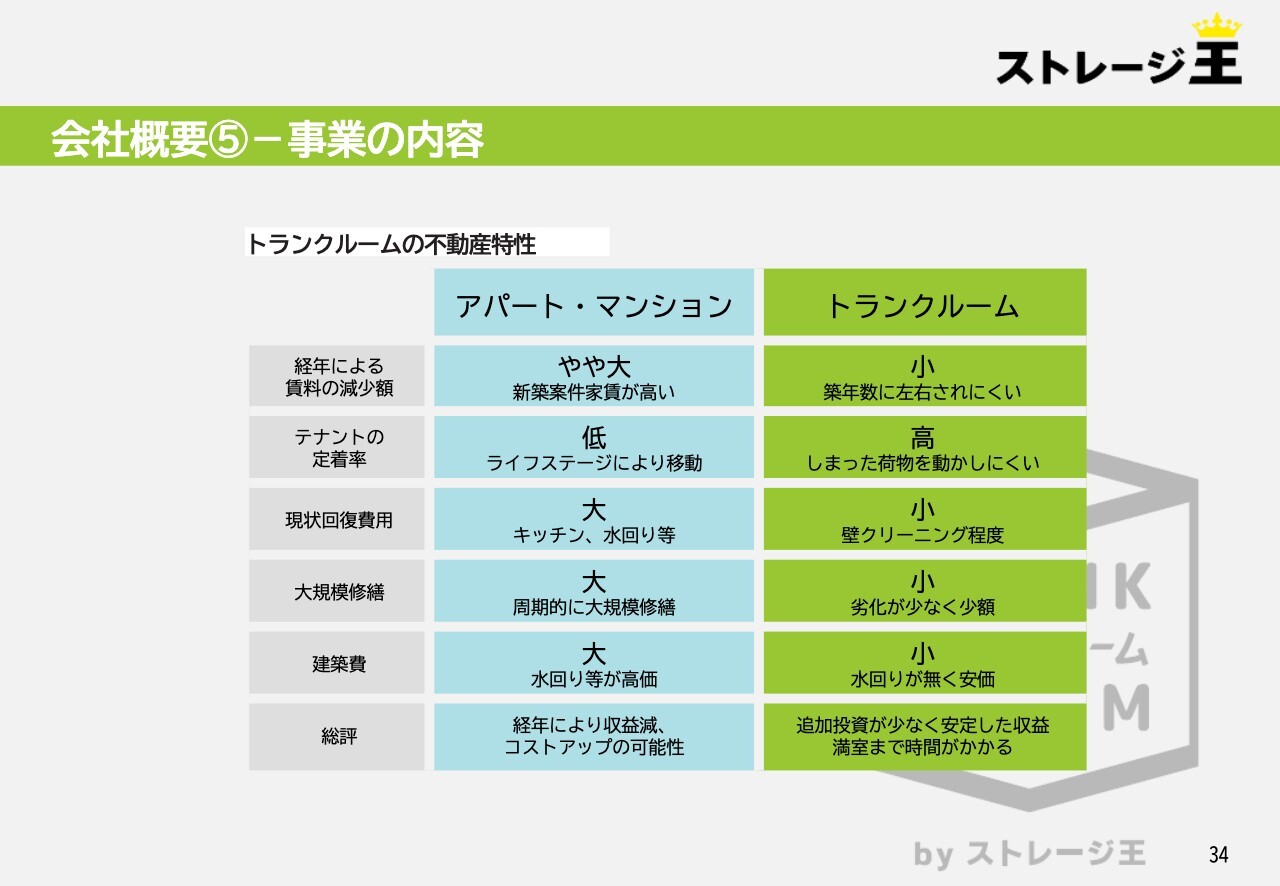

会社概要⑤-事業の内容

スライドの図はトランクルームの不動産特性を示したものです。トランクルームに投資される方はまだ少数ですが、築年数による賃料の減少が少ないことが不動産としての非常に大きな特徴だと思っています。

アパートやマンションなどのレジデンス関係では、やはり新しい物件のほうが賃料が高くなる傾向があります。一方、トランクルームでは築年数を気にして借りる方はあまりいませんので、築年数に左右されにくく、不動産商品としての価値も落ちにくいのです。

テナントの定着率についても、一度コンテナにしまった荷物はなかなか動かしにくくなります。また、日本には四季があることから、季節によって家電や着るものの入れ替えを毎年繰り返します。そのため、コンテナの荷物を動かさず、テナントの定着率も高くなっています。

また、もう1つの大きな特徴として、現状回復費用や修繕の規模が小さいことがあります。私どものトランクルームについては、水回りがないこともあり、建てた後のメンテナンスコストが非常に低くなります。

一方で、やはり出来上がってから安定した稼働になるまでの時間はかかります。そこがデメリットになりますが、いったん安定した稼働になれば非常に利益が損なわれにくい不動産です。

以上が私どもの事業内容のご説明となります。

質疑応答:金利上昇の影響とその対応策について

「金利が上昇していますが、貴社の経営業績に与える影響やその対応策があれば教えてください」というご質問です。

当然ながら、金利負担という意味で金利上昇の影響を受けています。屋内型トランクルームでは土地を購入し、建物を建て、それを不動産投資家に売却するまで、だいたい1年ぐらいのサイクルです。

土地の購入から設計までは2、3ヶ月、工期は鉄骨造の建物が多いために8、9ヶ月で、それを合わせた約1年で売却します。その間、銀行から不動産ファイナンスとして土地を担保にした借り入れを行うのですが、その期間が約1年と短いことから、金利上昇の影響が比較的少ない業種だといえます。

また、コンテナ型トランクルームを自社で持つ場合には当然金利負担がありますが、建築期間も短く、売却をすればその分の金利負担はありませんので、不動産を持ち続ける業態に比べても影響が少ないほうだと思います。

対策としては、複数の銀行の方と打ち合わせをしながら、なるべく安い金利で調達することを考えています。

質疑応答:上場維持基準への対応策について

「上場維持基準への対応策について、今後の考えがあれば教えてください」というご質問です。

グロース市場の見直しについては、東京証券取引所から出ているさまざまな考察レポートには目を通しています。現在、私どもは株式数などのグロース市場の上場維持基準についてはすべてクリアしていますが、時価総額は現在15億円前後とまだまだ小さいです。

現時点では10年以内に40億円まで伸ばすことが基準になっていますが、この基準を5年で40億円と短期間にすることや、10年で100億円など金額を大きくすべきだといった議論が出ていることは承知しています。私どもは今後時価総額を上げるために、まずは既存事業や新規事業の発展による事業規模の拡大が重要だと考えています。

また、相手があり、タイミングに左右されるものでもありますが、会社の規模を大きくするためにはM&Aなどの施策も考えられます。

トランクルーム業界で上場している会社は私どもを含めて3社だけです。しかし、ノウハウ的には参入障壁がそれほど高くないことから、かなり多数の事業者がいる業界でもありますので、今後、業界の中での合従連衡が起きてくる可能性もあります。

また、不動産業界という側面からは、私どもが他の不動産やオフィスなどのプロパティマネジメントに進出するために、会社を買収することも手段として考えられます。そのようなさまざまな施策をとりながら、グロース市場の上場基準を満たすべく、しっかりと成長していきたいと考えています。

質疑応答:トランクルーム賃料の見通しについて

「今後トランクルーム賃料は上昇していくのでしょうか? 業績への影響とあわせて教えてください」というご質問です。

私どもへの影響としては、まず確実にコストがかなり上昇していますので、一部賃料に転嫁せざるを得ない状況にあります。しかし、一方でトランクルームの競合他社も増えていますので、その中でただひたすら値上げができるわけでもありません。市況を見ながら、一部可能な範囲で上げていく考えです。

トランクルームの使われ方として、都市部においては、マンション価格が上がっているがゆえに生活空間を補うために利用されるケースがあります。一方で、郊外の場合は生活空間の確保というよりは、音の問題なども含めて、自宅から離れた利便性が高いところにあえてトランクルームを借りるケースもありますので、立地に合わせて施策を検討していきたいと思っています。

質疑応答:顧客開拓の施策、独自の強みや特徴について

「顧客開拓はどのように行っているのでしょうか? 特徴あるいは強みがあれば教えてください」というご質問です。

今はインターネット経由での申し込みが増えています。先ほどもご説明しましたが、2025年1月期にサービスサイトのリニューアルを実施しました。トランクルームの中が見られる「360℃ツアー」や他のお客さまの使い方を紹介する「お客様インタビュー」などを掲載することでリーシングを強化しています。

また、私どもに限ったことではありませんが、業界の中ではお客さま獲得のために、最初の3ヶ月あるいは6ヶ月の賃料を安くすることもよくあります。

実は日本のトランクルーム業界では、世帯普及率の全国平均が1パーセント未満です。東京エリアでも約2.6パーセントの世帯普及率ですので、利用しているお客さまの絶対数が少ないことがこの業界の特徴です。一方、アメリカでは約10パーセントの世帯が利用しています。当然、日本とアメリカでは不動産の状況等も異なりますので、単純に日本でもすぐ10倍の利用率になるとは言えません。

しかし、私どもはトランクルームを利用することには、荷物を収納できて生活空間が広がるなど、非常にメリットがあると思っています。「お客様インタビュー」などから「トランクルームを使うとすごく便利なんだな」と感じていただくことで、トランクルーム自体の普及率を上げ、お客さまの獲得にもつなげていきたいと思っています。

また、当社の特徴として、親会社である建設会社のデベロップ社がスタートした会社だという点があります。建設を行っている会社ですので、業界の中でもトランクルームの設備は非常に水準が高くなっています。また、コンテナについても非常に堅牢で丈夫なコンテナをある程度安い価格で供給できており、このような建築面でのメリットは非常に大きいものです。

特に屋内型トランクルームでは、カビてしまうことが非常に大問題になります。空調設備も第一級のものを揃えてカビを発生させない空調にすることで、他のトランクルームよりもグレードの高い空調品質をお届けしていることも特徴だといえます。

質疑応答:生産性向上の取り組みについて

「生産性向上のために、具体的に取り組んでいることを教えてください」というご質問です。

インターネット経由での申し込みが増えていますので、申し込みや手続きの面で生産性の向上を図っている部分が一番大きいと思います。また、開発案件が非常に増えている中で、工事業者とのやり取りなどでの効率化も進んでいると思います。

質疑応答:株主還元への考えについて

「配当を含めた株主還元に関するお考えを教えてください」というご質問です。

残念ながらまだ力が及ばず配当を出せていない状況ですが、内部資本を強化した上で、できるだけ早いタイミングで配当を実施したいと考えています。

2025年1月期はQUOカードを含めた株主優待を行いました。これは私どもの株主の中心が個人投資家であることから、個人株主の方にお届けしやすいサービスとして株主優待を実施したものです。今後、企業規模を拡大し、しっかり配当を出せる会社にしていきたいと思っています。

質疑応答:親会社デベロップ社との関係性について

「親会社との事業上の関係はありますか? プラス面とマイナス面のそれぞれについて教えてください」というご質問です。

もともと100パーセントの親会社だったデベロップ社とは、現在では34パーセントの株式を所有する関係となっており、今でも特別利害関係にあります。

そのプラス面として、まず人的な部分では、私を含めた社内役員3名中2名がデベロップ社の出身です。社員の中にも7名ほどデベロップ社から転籍してきた者がいます。ノウハウや建設の場面での連携等ではさまざまなプラス面があります。

また、コンテナ供給でもメリットがあります。デベロップ社では、コンテナを宿泊施設として使用したロードサイド型のホテル「HOTEL R9 The Yard」を全国で約100ヶ所展開しています。

このコンテナはラーメン構造と呼ばれる柱と梁だけで構造体が持つようなコンテナで、私どもがトランクルームに使っているコンテナと同じ枠組みです。もちろん壁のサイズや仕様などは異なりますが、私どもはトランクルームに、デベロップ社はホテルに使っています。

このコンテナそのものは日本の建築基準法にも合致するものですが、中国の工場で作られたものを日本に輸入して使っています。そのため、中国の同じ工場から買い付けを行うことにより、工場の稼働率が上がり、安定的にコンテナが供給されるメリットがあります。

また、「HOTEL R9 The Yard」に併設するかたちで私どもがトランクルームを出店する取り組みも行っています。現在11、12ヶ所ほどあり、ここでは用地の面で非常に大きなメリットがあります。

ホテルとトランクルームを併設するロードサイドの用地は、地主から借りたり買ったりすることで確保しますが、ホテルに必要な用地のサイズは1,000坪前後です。しかし、地主が持っている土地が1,000坪とは限りません。

例えば1,200坪の土地を持っている方は1,200坪を売ったり貸したりしたいわけですが、ホテルは適正サイズが1,000坪ですので、その余った200坪を私どもがトランクルームとして使っています。

このケースでは、不動産を売りたい、貸したいと思っている地主にとって、その土地を丸ごと貸せる、売れることになりますので、非常にメリットがあります。デベロップ社もホテルの適切な規模である1,000坪の土地を借りるだけで済みますし、私どもは200坪を借りてトランクルームが出店できます。

このようにコストを分散させることによって、デベロップ社側にも非常にメリットがありますし、私どもにとってもトランクルームの出店に好適な土地が得られますので、非常にありがたいことです。

また、ホテルもトランクルームも車の交通量の多いところに作ることで、両者にメリットがあります。そのため、私どもはデベロップ社の開発部隊が探してきてくださる出店好適地を借りることができます。この出店におけるメリットは同業者の中でも一番大きいと思います。

このような事業協力によって非常にプラス面がありますが、マイナス面を挙げるとすれば、関連当事者にあたるため、手続き上、取引を行う場合には株主以外の取引と比べてその取引が非常に有利になっていないか、あるいは不利になっていないかなど、市場価格等の妥当性を確認する手間はかかります。しかし、実際の経済的なデメリットはありませんので、マイナス面は特にないと思います。

質疑応答:人材採用の取り組みについて

「人材採用はうまくいっているのでしょうか? 独自に工夫していることがあれば教えてください」というご質問です。

人材採用については非常に難しい状況が続いています。特に経理・財務関係の人材が確保しにくい状態にありますので、さまざまなエージェントにも相談しながら人材確保に動いています。

その一方で、独自の工夫と言えるかはわかりませんが、私どもは縁故や面識のある方など、独自の人脈の中から人材を獲得してきている部分はあると思います。

「縁故採用」はネガティブな言葉にも聞こえますが、例えば不動産業界内で知っている方に声をかけて入っていただけることもありますし、私自身の人脈の中でスカウトして入っていただくこともあります。そのような点も私どもの採用の特徴と言えるかもしれません。

質疑応答:業界内における未上場企業のM&Aについて

「上場しているトランクルーム企業は3社とのことですが、未上場では何社ぐらいあるのですか? そのような企業をM&Aして拡充していく具体的な予定はありますか?」というご質問です。

先ほど「上場している会社が3社」と申し上げましたが、これはグロース市場とスタンダード市場で3社という意味です。私の記憶では、TOKYO PRO Marketにも1社あったと思いますので、上場企業としては4社になるかと思います。

不動産業界の中で、副業でトランクルームを展開している会社を正確にカウントすることはできないのですが、業界内では未上場の会社で1,200社から2,000社あるといわれています。

「そのような企業をM&Aで拡充していく可能性はあるのか?」とご質問いただきましたが、実は私どもは実際に何社かのM&Aの話をもらい、検討したケースはありました。

それが実現に至らなかった理由として、私どもは上場している関係でトランクルームの建物そのものにも遵法性を求めていきます。トランクルーム業界においては、コンテナ型トランクルームでまだ建築基準法を満たしていない部分もあり、設備的な観点から残念ながらM&Aが進まなかったケースが何社かありました。

しかし、トランクルーム事業者には遵法性の高いコンテナやトランクルームを作っている方々もいらっしゃいますので、今後ご縁があればM&Aが進む可能性はあります。また、もしかすると上場企業同士という組み合わせもありえるかもしれませんので、幅広く検討は行っていきたいと思っています。

質疑応答:コンテナ型トランクルームの出店メリットについて

「コンテナ型案件出店のメリットをもう一度教えてください」というご質問です。

先ほど出店の戦略の中で、2026年1月期はコンテナ型の案件数を2025年1月期の24件から40件に増やすとご説明しました。

コンテナ型トランクルームを出店するメリットとして、1つには1ヶ所の部屋数が少ないがゆえに埋まるスピードが速いことがあります。

私どもがロードサイドに建てているコンテナ型トランクルームでは、だいたい100坪から200坪程度の土地の中に、コンテナを10本から20本程度作っているものが多く、部屋数としては40、50室程度です。

これを建物型にすると100室から200室くらいの規模になりますので、建物型に比べて部屋数が少ない上に、オープンしてから立ち上がりまでが早く、利回りが上がる期間が短くて済みます。

また、ロードサイド型の用地では、コンビニなどの場合は300坪から500坪ぐらいの広さで、駐車場を広くとった店舗が多くなっています。しかし、私どもが必要とするのは100坪から200坪です。そのため、コンビニ用地としては小さい土地の地主から土地を買ったり借りたりできることから、用地開発の面でもメリットがあります。

さらに、建築費のメリットもあります。例えば、今はエレベーターの工期が非常に長くなっており、鉄骨や鉄骨のための基礎の値段も非常に上がっています。

コンテナも円安の影響などから確かに値段は上がっていますが、ほかの在来建築ほどの上がり方ではありませんので、コスト的にも比較的抑えることができ、開発期間も非常に短くて済む点でメリットがあります。2025年1月期に対してコンテナ案件開発予定を倍増させているのも、そのようなコンテナ建築のメリットがあるためです。

質疑応答:今後の新規事業について

「新規事業の可能性について教えてください」というご質問です。

先ほども中期戦略の中で簡単にご説明しましたが、地方創生や関係人口の観点があります。

今、国土交通省は地方創生を進めています。もう少し具体的に言うと、二地域居住や関係人口の観点から、都市部にいる方に地方と関わりを持ってもらうための取り組みだと聞いています。しかし、やはり家を2ヶ所に持つとなれば、どのように荷物や家財、留守宅を管理するのかが問題になります。

私どもは荷物の保管サービスを展開しており、複数の拠点を持つ方々のお役に立てるような場面で今後も可能性があると思っていますので、新規事業として取り組みを進めていきたいと考えているところです。

荒川氏からのご挨拶

本日は株式会社ストレージ王の会社説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございました。

決算数値については、決算短信等に出ているとおりです。売上高については、過去最高まで到達しましたが、利益については残念ながら資金流出の問題で2024年1月期から減益となり、大変申し訳なく思っています。

一方で、本業についてはおかげさまでこれからも順調に推移しています。建築費が非常に高騰しており、逆風も吹いている中ではありますが、トランクルームという商品自体はお客さまの利便性の向上に役立っている商品です。これからも日本の生活環境を良くするという意味で、みなさまのお役に立てると思っています。

また、不動産を売却したい方、利回り商品として新たに不動産を持ちたい方、その不動産を活用したトランクルームを使って生活の中身を豊かにしていただく方、このような3者を私どもがつなげることによって、これからも社会に貢献していきたいと思っています。

引き続き当社へのご支援、ご理解のほどよろしくお願いします。

スポンサードリンク